太平洋戦争期の日本海軍機を調べると、紫電改と零戦の違いが気になる方は多いはずです。最強はどれかという評価や、特攻との関わり、両機の性能や戦果の実像、紫電改と零戦の立ち位置の違い、さらに紫電改と疾風の比較まで、知りたい情報は幅広いことでしょう。

本記事では、「紫電改の何がすごいのか」や「紫電改の弱点は?」への答えを、史実と技術の両面からわかりやすく整理します。

あわせて、「紫電改は現在も存在しますか?」という疑問に最新の保存状況で触れ、「引き揚げられた紫電改のパイロットは誰ですか?」「日本一の撃墜王は誰ですか?」という問いにも端的に回答。紫電改と零戦の要点を押さえ、比較のポイントを網羅的に解説します。

- 紫電改と零戦の設計思想と用途の差を理解

- 戦果と評価の実像を数字と背景で把握

- 紫電改と疾風を含む機体比較の勘所を習得

- 現存機や関連人物の基礎知識を整理

紫電改と零戦の違いを徹底解説

- 紫電改と零戦の特徴を比較

- 紫電改と疾風の比較から見る戦術選択

- 紫電改の何がすごいのか?

- 紫電改の弱点は?

- 紫電改は現在も存在しますか?

- 引き揚げられた紫電改のパイロットは誰?

紫電改と零戦の特徴を比較

零戦と紫電改は、いずれも日本海軍を代表する戦闘機ですが、その設計思想や投入された戦局の背景には明確な違いがあります。

零戦は1940年に登場し、当時の航空技術としては突出した軽量設計を実現しました。主翼の面積を広くとることで横旋回性能に優れ、低出力の「栄」エンジン(約1,000馬力級)でも3,350km前後の長大な航続距離を誇りました。開戦初期においては米軍機を圧倒する性能を発揮し、空の覇者と呼ばれた存在です。

一方で紫電改は、零戦が米軍新鋭機に対抗できなくなった戦争後半に急遽開発され、1944年から配備が始まりました。中島製誉エンジン(約1,800馬力級)を搭載し、最高速度は約596〜620.4km/hに達しました。武装も20mm機関砲4門と大幅に強化され、防漏タンクや操縦席の防弾板を備えるなど生存性にも配慮されています。

また、自動空戦フラップを採用したことで、高速域での縦旋回や急降下性能が大幅に改善され、零戦が不得手とした一撃離脱戦法にも適していました。

零戦は操縦が素直で初心者でも扱いやすい一方、被弾に弱い点が大きな欠点でした。対照的に紫電改は重量増によって操縦に癖が生じましたが、熟練搭乗員が乗れば米軍機と互角以上に戦える戦闘機でした。両者の違いは、設計目的と運用時期の違いに由来していることが明確に分かります。

紫電改と疾風の比較から見る戦術選択

同時期に陸海軍で運用された紫電改と四式戦闘機「疾風」は、いずれも誉系エンジンを搭載していたものの、その特性と役割は大きく異なりました。

疾風は陸軍の主力高性能戦闘機として設計され、最高速度は624〜660km/hと日本機の中でも屈指の速さを誇る機体でした。航続距離も長く、陸軍の大規模作戦に適した性能を備えていたのです。

対して紫電改は、本土防空を主目的とした局地戦闘機として開発されました。疾風が速度と量産性で優れていたのに対し、紫電改は20mm機関砲4門を搭載した火力と防弾装備による生存性で勝り、特に縦旋回や急降下といった機動に強みを持っていたのです。

海軍の精鋭部隊である343海軍航空隊に配備され、編隊空戦を重視した戦術で米軍機を迎え撃ちました。

量産性と整備の容易さでは疾風が有利でしたが、防御と火力のバランス、そして局地的な制空戦闘での持続力では紫電改が光りました。つまり、どちらが優れているかではなく、求められる任務や戦術環境の違いに応じて最適な設計が選ばれたと言えます。

このように比較すると、陸軍と海軍で異なる戦略的要請が明確に機体に反映されていたことが理解できます。

紫電改の何がすごいのか?

紫電改が高く評価される理由は、単一の数値の優秀さではなく、速度・火力・防御・操縦補助・生産合理化が噛み合った総合力にあります。零戦が得意とした軽快な横旋回と長大な航続力の路線から一歩進み、戦争後半の高速・高火力・高密度な空戦環境へ設計思想をシフトさせた点が際立ちます。

出力と空力の最適化で「速くて使える」へ

紫電改(N1K2-J)は約1,800馬力級の誉エンジンを搭載し、実用高度域で約596〜620.4km/hの最高速度を示す性能に到達しました。

前身の紫電で問題だった外付けガンポッドを廃し、20mm機関砲を全て翼内に収めたことで抗力を削減。中翼から低翼への変更で主脚を短縮でき、脚まわりのトラブルを抑えつつ空力的にも有利になりました。

胴体の絞り込みと約250kgの軽量化、部品点数の削減(紫電比で約2/3)により、速度だけでなく運用・整備の面でも扱いやすさが増しています。

20mm×4門と携行弾の増加がもたらす制圧力

火力は当時の日本海軍機として最強クラスです。主翼内の20mm機関砲×4門に加え、ベルト給弾化で総携行弾数が大幅に増え、短時間の命中でも十分な破壊力を与えられます。

重武装は単純な「撃墜力」だけでなく、編隊戦でのカバー射撃や大型機への迎撃など、運用の幅を広げたのです。零戦の軽武装では決めきれなかった場面で、紫電改は短い交戦時間でも結果を出しやすい設計でした。

自動空戦フラップが実現した高速域の機動

紫電改の象徴が自動空戦フラップです。機体が受ける空気の圧力(速度の指標)と旋回時のGを検知して、フラップ角を自動調整します。これにより、

- 旋回中の揚力を最適に保ち、過度な失速を抑える

- パイロットの操作負荷を軽減し、射撃や見張りに集中しやすくする

- 高速域でも「曲がれる」範囲を広げ、縦旋回や急降下からの回復で優位を作る

という効果が生まれました。横旋回のキレは零戦に及ばない一方、速度を落としすぎずにコーナリングできるため、高速域での空戦(ブーム・アンド・ズーム、高速ヨーヨー、バレルロールを絡めた縦機動)に強く、相手の失速やエネルギー切れを誘う戦い方に適合したのです。

防御と生存率の底上げ

紫電改は防漏燃料タンクや防弾装備(操縦席周りの保護など)を備え、零戦が抱えていた「被弾に弱い」という欠点を緩和しました。

結果として、被弾後の帰還率が向上し、部隊の継戦能力に寄与します。単発戦闘機にとって生存率の向上は単なる安全性ではなく、貴重な熟練搭乗員を失いにくくするという部隊運用上の大きな利点でもありました。

構造強度とダイブ耐性

試験では計器示度で約796km/hの急降下に耐えた記録があり、機体強度の余裕が確認されています。急降下からの引き起こしで翼や尾部が破綻しにくい点は、高速戦闘での逃避・再攻撃の自由度を広げ、敵に主導権を渡さない空戦運用を後押ししました。

無線と編隊戦術への適性

343海軍航空隊(剣部隊)などで重視されたのが、無線による連携と編隊空戦です。紫電改は個人技頼みの格闘戦から、僚機間で役割を分担する組織的戦術へと戦い方をアップデートする土台になりました。重武装はカバー射撃や離脱援護に有効で、通信を軸にした高度な連携で効果を最大化できたのです。

数値の裏側にある「適合性」

紫電改はカタログ上の速度だけを見れば陸軍の疾風に一歩譲る場面があります。しかし、重武装・防御・自動空戦フラップの組み合わせによって、高速域の縦機動戦や迎撃任務で「強い状況」を作りやすいのが持ち味です。

要するに、単発のスペック比較ではなく、当時の戦術・戦場環境に対してどれだけ適合したかが強さの源泉でした。

限界を認めつつ、完成度は海軍機随一

生産数が少ないことや誉エンジンの整備性・燃料品質への敏感さ、高高度性能の限界といった課題は確かにありました。それでも、速度・火力・防御・機動補助・構造強度・編隊適性が高い次元でシンクロした紫電改は、海軍戦闘機の系譜における完成形の一つです。

零戦の強みを継承しつつ時代要請に合わせて設計思想を更新したこと、それこそが紫電改の「すごさ」の核心にあたります。

紫電改の弱点は?

紫電改は日本海軍戦闘機の中でも高性能と評価されましたが、強みの陰にはいくつかの課題が存在しました。

エンジン信頼性の問題(誉)

- 公称離昇1,990馬力と高出力だが、工作精度や燃料品質の影響を受けやすい設計特性

- 前線の不十分な整備環境では本来出力を発揮できない事例が多発

- 終戦期の資材不足で加工精度が低下し、稼働率が不安定化

高高度性能の不足

- 二段二速過給機を備えるものの、高高度での出力維持に限界

- B-29の主な侵入高度(約9,000〜10,000m)で追随が難しい局面が発生

- 迎撃は雷電や飛燕などと役割分担が必要で、単独での高高度カバーは困難

脚周りと運用上のリスク

- 水上戦闘機強風の系譜が影響し、主脚機構が相対的に複雑

- 初期型で脚の故障・破損が報告され、紫電改でも完全解決には至らず

- 着陸時は取り回しに注意が必要で、操縦に慎重さを要する

操縦特性のクセ

- 高速域の縦旋回・急降下は得意だが、低速時の横旋回は零戦ほど軽快でない

- 機体特性の理解とエネルギーマネジメントが必須で、熟練者ほど性能を引き出しやすい

生産規模の制約と戦局への影響

- 生産数は約400機強にとどまり、数的劣勢を覆すには不足

- 零戦(1万機超)に比べ投入時期が遅く、本土決戦直前で戦局全体への波及効果が限定的

- 高性能を備えながらも、量と時期の制約が活躍の範囲を狭めた

この点が、紫電改が持つ高性能を戦局全体で発揮できなかった最大の要因と言えるでしょう。

紫電改は現在も存在しますか?

現在、紫電改は世界でごくわずかしか残っていません。その中で最も有名なのが、愛媛県愛南町にある「紫電改展示館」に展示されている実機です。

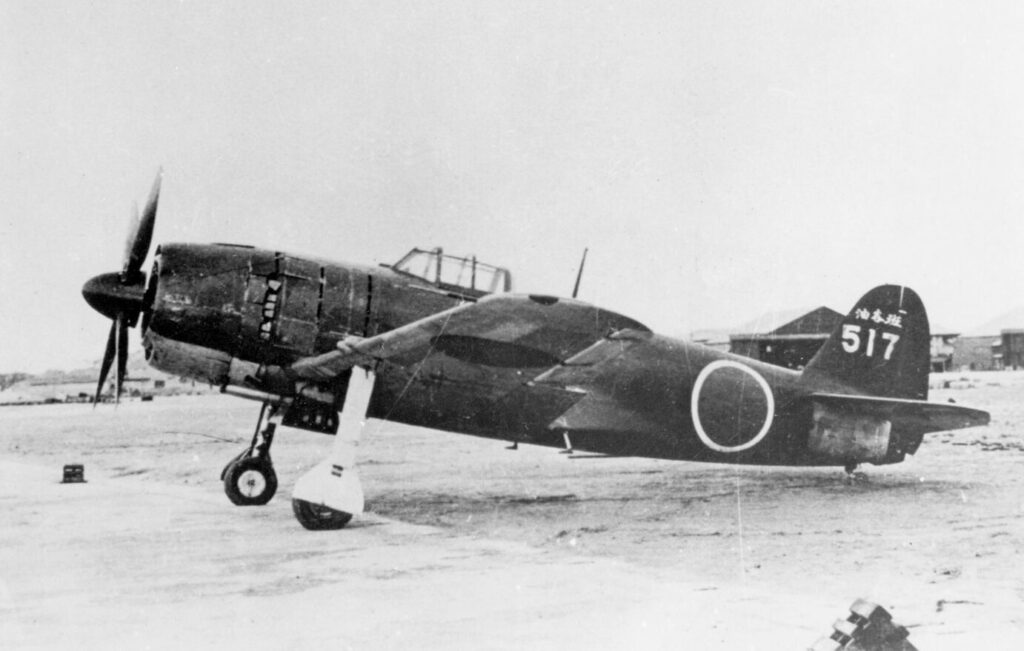

この機体は1978年、同町久良湾の海底約40メートル付近で発見され、翌1979年に引き揚げられました。長年海底に沈んでいたにもかかわらず保存状態は比較的良好で、当時の製造企業の流れを汲む川西航空機関係者や技術者の協力を得て修復作業が進められました。

展示館の紫電改は、国内で一般公開されている唯一の現存機です。実物大の姿を間近で確認できるため、主翼の厚みや自動空戦フラップの構造、防弾板の配置など、教科書や写真だけでは理解しにくい部分を直接学ぶことができます。

近年は展示館の老朽化が進み、保存環境を改善するために新展示館への移設や資金調達が行われています。

また、展示館では企画展や地域の教育活動と連動したイベントも実施され、航空史を学ぶ場としての役割も。機体の修復や保存活動は研究機関や行政とも連携して進められており、文化財的価値を持つ戦争遺産として今後も後世に伝えていくことが求められています。

紫電改が現存する事実は、日本の航空技術史と地域の記憶を結びつける貴重な遺産として意義深い存在です。

引き揚げられた紫電改のパイロットは誰?

1978年に久良湾から引き揚げられた紫電改の最期の搭乗者については、現在も確定されていません。機体の損傷状況や残された部品の分析から一定の推測は可能ですが、公式記録や搭乗員名簿の不一致もあり、特定には至っていないのが現状です。

関連資料や証言では、鴛淵孝、武藤金義、初島二郎、米田伸也、溝口憲心、今井進といった搭乗員の名が候補として挙げられています。

これらはいずれも終戦間際の激戦期に出撃し、海上不時着や迎撃戦で命を落としたとされる人物です。特に343海軍航空隊所属の搭乗員は、紫電改を用いた迎撃戦で数多くの米軍機と交戦しており、その戦歴は戦後の研究でも高く評価されています。

引き揚げ後には、地元住民や研究者による調査活動が進められ、パイロットの特定に向けた証言の収集も行われました。しかし、当時の記録は混乱しており、確定には限界があるとされています。

それでも、候補者の名前が語り継がれることで、彼らの存在や背景に目を向けるきっかけとなり、地域に残る記憶と結びついた形で顕彰が続いています。

このように、久良湾から引き揚げられた紫電改は、単なる航空機という枠を超えて、搭乗員の足跡と戦争の実相を伝える象徴的な存在となっているのです。

紫電改と零戦の違いから見る日本戦闘機史

- 戦果に基づく紫電改の評価

- 特攻と紫電改の関わり

- 日本一の撃墜王は誰ですか?

- 最強と評された日本の戦闘機とは

- 性能面からの紫電改と零戦の違い

- 紫電改と零戦の違いをまとめて整理

戦果に基づく紫電改の評価

紫電改の実力を示す象徴的な事例として、1945年3月19日に行われた松山沖航空戦が挙げられます。この戦闘では、海軍の精鋭部隊である第三四三海軍航空隊が紫電改を中心に編成され、米軍の艦載機部隊と交戦しました。

戦闘詳報によれば多数の米軍機を撃墜したと報告されており、米側の記録との数値的な食い違いはあるものの、当時の日本軍戦闘機が米軍と大規模空戦で互角以上に渡り合えた数少ない実例の一つとして知られています。

紫電改は重武装と自動空戦フラップによる縦旋回性能の高さを武器に、迎撃戦で有効な戦果を挙げました。特に本土防空戦では、B-29の護衛につくP-51やF6Fといった米軍機との交戦においても優位を得る場面が報告されています。一方で、燃料不足や熟練搭乗員の減少といった環境的要因が戦果拡大の足を引っ張りました。

また、南西方面の戦域でも紫電改は投入され、制空権を奪還する目的で使用されました。生産数が限られたため戦局全体を左右する規模ではありませんでしたが、少数の精鋭部隊に配備されたことで高い戦果を残し、その性能の確かさを証明したと評価されています。

こうした戦績は戦後の米軍資料や学術研究でも再検討されており、紫電改が当時の日本海軍戦闘機の中で最も完成度の高い機体であったことを裏付けています。

特攻と紫電改の関わり

紫電改は制空および迎撃を主眼に開発された局地戦闘機であり、基本的には特攻用の機体ではありませんでした。しかし、戦局が悪化するにつれて、一部の部隊では紫電改が特攻任務やその護衛、進入経路の制圧といった任務に投入されるようになりました。

紫電改は20mm機関砲4門の重武装と防弾装備を備えており、敵戦闘機の排除や護衛機としての役割に適していました。特に343海軍航空隊では、無線を活用した編隊戦術を重視し、組織的な戦い方で特攻隊の突入経路を確保する任務に従事したことが記録されています。

ただし、紫電改を特攻専用機として改造した事例は極めて限定的で、大規模に特攻へ転用されたわけではありませんでした。これは紫電改が貴重な高性能機であったため、戦争末期でもできる限り通常の制空戦闘や迎撃任務に充てられたためです。

したがって、紫電改と特攻の関わりは存在するものの、主たる役割はあくまで制空と防空にあり、特攻は副次的な位置付けに過ぎなかったと考えられます。

日本一の撃墜王は誰ですか?

日本海軍の撃墜王として広く知られるのが岩本徹三です。岩本は日中戦争から太平洋戦争を通じて最前線で戦い続けたパイロットで、撃墜数は自己申告ベースで200機規模に達すると伝えられています。正確な公式統計には諸説ありますが、その戦技と空戦能力は同時代の搭乗員や米軍側の資料からも高く評価されています。

岩本の特徴は、零戦を用いた格闘戦だけでなく、一撃離脱や高度差を活かした戦術を柔軟に駆使できた点にあります。また、冷静な判断力と豊富な経験に裏打ちされた操縦技術は、数的不利の状況でも大きな戦果を残しました。

撃墜数の正確な算定は、戦場の混乱や確認方法の差異により難しい面があります。しかし、岩本徹三が日本の空戦史において最も象徴的な存在の一人であることは疑いありません。戦後の研究や回想録でも繰り返し取り上げられており、日本の航空戦史を語るうえで欠かせない人物とされています。

最強と評された日本の戦闘機とは

日本の戦闘機を語る際に「最強」という表現はしばしば使われますが、その基準は速度、火力、防御力、量産性、整備性など多面的に変化します。陸軍と海軍の両面で評価が分かれる点も見逃せません。

陸軍機では、四式戦闘機 疾風(キ84)が高く評価されています。疾風は中島製「ハ45」エンジンを搭載し、2,000馬力級の高出力を発揮。最高速度は約650km/hに達し、当時の日本機としてはトップクラスでした。

加えて量産規模も比較的大きく、終戦までに3,500機以上が生産された記録が残っています。そのため、連合軍側からも「日本陸軍の最も危険な戦闘機」と評されました。

一方、海軍機では紫電改(N1K2-J)が突出した存在でした。零戦の後継として開発され、誉エンジンによる約1,800馬力の出力、20mm機関砲4門の重武装、防弾装備、そして自動空戦フラップによる縦旋回・急降下性能の高さが評価されたのです。

零戦が軽快さを武器とした初期の万能戦闘機であったのに対し、紫電改は速度と防御を重視したバランス型戦闘機であり、時代の要請に即した性能を備えていました。

したがって、最強という表現は一機種に限定されるものではなく、陸軍では疾風、海軍では紫電改がそれぞれの環境や役割において最も完成度の高い戦闘機と見なされています。

速度や量産性を重視するか、あるいは重武装と生存性を優先するかによって評価は揺れ動きますが、両者はそれぞれ異なる文脈で「最強」の名を冠するにふさわしい存在だったと言えるでしょう。

性能面からの紫電改と零戦の違い

紫電改と零戦は同じ海軍戦闘機でありながら、開発された時期と戦局の要請によって設計思想に大きな差がありました。以下の表に、代表的な仕様値と性能の違いを整理します。

| 項目 | 紫電改 N1K2-J | 零戦(52型) |

|---|---|---|

| エンジン出力 | 約1,800馬力級(誉エンジン) | 約1,130馬力級(栄エンジン) |

| 最高速度 | 約596〜620.4km/h前後 | 約565km/h前後 |

| 武装 | 20mm機関砲×4(翼内) | 20mm機関砲×2+7.7mm機銃×2 |

| 防御 | 防漏タンク・防弾板を装備 | 軽量化優先、防弾は限定的 |

| 航続距離 | 約1,700〜3,000km | 約3,000〜4,000km |

| 機動特性 | 縦旋回・急降下が得意、高速域で強みを発揮 | 横旋回が軽快で操縦性が素直 |

| 運用 | 本土防空・迎撃主体 | 太平洋戦争初期の制空・護衛主体 |

零戦は1940年に実用化され、航続距離の長さと軽快な格闘性能によって開戦初期に圧倒的な戦果を挙げた機体です。しかし、防弾性能の不足やエンジン出力の限界から、戦争後半には米軍の新型機(F6Fヘルキャット、F4Uコルセアなど)に対抗するには不十分になっていきました。

これに対し紫電改は、零戦の弱点を補う形で1944年に登場しました。最高速度の向上や火力強化に加え、防弾性能を重視することで生存性を大幅に改善。さらに、自動空戦フラップの導入により重量増加の影響を抑え、高速域での縦旋回性能が強化されました。

これにより、一撃離脱や急降下といった戦術にも対応できる機体となり、戦局後半の本土防空や迎撃任務に適した存在となったのです。

要約すると、零戦は「機動性と航続距離に優れた初期の万能戦闘機」、紫電改は「防御力と火力を兼ね備え、高速域で優位を発揮する後期の局地戦闘機」という位置付けで、それぞれが活躍した時代背景と戦術的役割の違いを反映しています。

紫電改と零戦の違いをまとめて整理

この記事のポイントをまとめます。

- 零戦は初期制空と長距離護衛向けの軽量高機動

- 紫電改は後期の制空と迎撃志向で重武装重視

- 紫電改は縦旋回と急降下で優位を築きやすい

- 零戦は横旋回の軽快さと操縦の素直さが強み

- 紫電改の防弾と防漏構造は生残性を底上げ

- 零戦は被弾に弱く後期は劣勢が目立った

- 紫電改は誉の癖と高高度性能の制約が課題

- 現存機は愛南町で保存され歴史を伝えている

- 久良湾引き揚げ機の搭乗者は確定困難である

- 岩本徹三は広く撃墜王として知られている

- 松山上空戦は紫電改評価の象徴的な戦闘となる

- 疾風は高速と量産性で高い評価を獲得した

- 紫電改は海軍側の最有力局地戦闘機とされる

- 性能差は任務と時期の違いが生んだ必然である

- 紫電改と零戦の違いは設計思想と用途で理解できる

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

【第五世代戦闘機】トップガンの敵機はSu-57?描写の裏側を徹底解説

戦闘機のペーパークラフトが無料!展開図と作り方・選び方を徹底解説

戦闘機 エンジンの仕組みを徹底解説|ジェット推進の原理と特徴とは

【ケムトレイルと飛行機雲】見分け方と科学的根拠をわかりやすく解説

グラマン戦闘機による機銃掃射とは何か?民間人への被害と歴史的背景