零戦 21型 塗装色について調べ始めると、21型塗装色の定義や塗装色の変化の理由、いつどの仕様で塗装色の決着がついたのかなど、情報が錯綜していると感じるはずです。塗装図の読み方やクレオス塗料の具体的な使い分け、模型での塗装剥がれ再現の技法など、検討すべき要素は多岐にわたります。

さらに、歴史考証に基づく零戦カラーリングの解釈や21型プラモデルでの色指定の妥当性、プロペラの色やカラーコードの基準、そして21型と52型の差異まで、整理して理解すべき論点は少なくありません。

本記事では、零戦21型プラモデルの塗装に関する迷いを解消し、作例や考証に落とし込みやすい形で要点をまとめています。

- 21型の基本塗装と時期別の変遷を体系的に理解できる

- 模型制作で役立つ塗装図の読み方と色指定の判断軸が分かる

- 塗装クレオスの色番号運用や剥がれ再現の実践手順を把握できる

- 21型と52型の差異やカラーコードの考え方を整理できる

【零戦 21型】塗装色の基本と特徴

- 21型の塗装色/概要と基本仕様

- 塗装色の変化/理由とその背景

- 零戦のプロペラは何色ですか?

- 零戦のカラーコードは?

- 零戦のカラーリング/特徴と誤解

21型の塗装色/概要と基本仕様

零戦21型の基本的な外観は、機体全面に明灰白色J3を塗布し、カウリングを黒系の色で統一することが基準とされました。明灰白色J3は日本海軍の標準色のひとつで、青みや緑みを帯びた灰白色と表現されることが多く、太陽光や塗膜の厚さによって見え方が変化します。

特に洋上を主戦場とする艦上機では、光沢や防食性を高めるためにJ3の上に透明な黄色味を帯びたワニスが重ね塗りされる場合があり、時間の経過とともに黄変が進行しました。その結果、実機ではアイボリーや飴色に近い色合いへと変化していく様子が記録に残されています。

一方で、地上基地に配備された機体ではワニス塗布の影響が少なく、ほぼ純粋なJ3の色調がそのまま残る例が多く見られました。これにより、同じ21型でも配備環境によって外観の印象に差異が生じています。

また、コクピット内部や脚カバー内部には青竹色と呼ばれる淡い緑色が施されることがあり、内部構造の保護と視認性確保を両立していました。さらに、プロペラやその他の金属部にはジュラルミン調の銀色が使われ、素材本来の質感を活かした仕上げが採用されています。

模型製作においては、この明灰白色J3をいかにリアルに再現するかが大きな課題となります。光の加減やスケール効果によって色の印象が変わるため、半艶仕上げで落ち着きを持たせると実機に近い雰囲気を出すことができます。

特にスケールモデルでは、緑がかった灰色から青みを帯びた明灰白色まで幅広く解釈されるため、文献や塗装図を参考にしながら時代や所属部隊に合わせた調整が必要です。

部位ごとに用いられる代表的な色と、それを再現するための模型用塗料の例を以下にまとめます。

| 部位 | 基調色 | 代表的な模型塗料例 |

|---|---|---|

| 機体外板 | 明灰白色J3 | Mr.カラー35、タミヤLP-32、水性H61 |

| カウリング | 黒系(艶の有無に幅あり) | Mr.カラー125、または33/92の組合せ |

| 脚カバー内部など | 明灰白色または青竹色 | 各社の指示色に準拠 |

| プロペラ・金属部 | 銀色(ジュラルミン調) | メタル系シルバー各種 |

このように、零戦21型の塗装仕様は基本を押さえながらも、運用環境や経年変化によって多彩な表情を見せる機体でした。模型の再現にあたっては、単なる色指定にとどまらず、素材感や経年劣化を意識した表現がリアリティを高める鍵となります。

塗装色の変化/理由とその背景

零戦21型の塗装色が変化した背景には、運用環境や戦術上の要請が大きく関わっていました。開戦初期においては、洋上での運用を前提とした迷彩効果と、海軍機としての視認性確保を両立させるため、反射を抑えた明灰白色J3が標準塗装として採用されました。

この段階では、海上における視認性の低減が主目的であり、同時に製造や整備の効率化という側面も重視されています。

艦上機においては、海水による塩害を防ぐ目的で透明ワニスを上塗りすることが一般的でした。このワニスは当初は無色に近いものの、経年劣化や紫外線の影響で黄変しやすく、結果的に機体全体が飴色がかった印象を帯びるようになります。

さらに、搭乗員や整備員による頻繁な磨き込みも塗装の質感に影響を与え、同じ部隊内でも機体ごとに微妙な差異が見られました。

戦局が進むにつれて戦闘の舞台は南方の島嶼や大陸の地上戦に移り、洋上迷彩だけでは不十分となりました。そのため、上面に濃緑色D2、下面に明灰白色J3を施すツートン迷彩が導入され、植生や地形に溶け込みやすい仕様が標準化していきます。

これにより、零戦21型の外観は大きく変化し、戦局や運用場所に応じて複数のバリエーションが存在することになりました。

また、戦争末期には原材料不足の影響が顕著になり、顔料や塗料の供給にばらつきが生じました。その結果、同じ色番号であっても工場や製造ロットによって色合いに差が出るようになり、現存資料の分析からも多様な塗膜の状態が確認されています。

このことは、現代における考証や模型再現においてもしばしば議論の的となる要因の一つです。

以上の点を踏まえると、零戦21型の塗装色は一律に定義できるものではなく、時期や運用環境、さらには部隊や工場ごとの特性を考慮する必要があります。模型製作や研究においては、単一の基準に頼らず、当時の写真資料や塗装図を照合しながら個体ごとの特徴を理解することが求められるのです。

零戦のプロペラは何色ですか?

零戦のプロペラは、基本的に素材であるジュラルミンの質感を活かした銀色で表現されるのが一般的です。この銀色は、塗装ではなく素材そのものの光沢を意識した表現であり、実機では過度な輝きは抑えられていました。

模型製作においては、強い反射を避けるために艶を抑えた半艶程度に整えると、スケール感が適正になり、1/72や1/48といった中小スケールでも写真写りが安定します。

塗装の工程としては、まず黒サーフェイサーを下地として施すことで金属色の深みが増し、その上に薄く調整したメタルシルバーを重ねるとムラが出にくくなります。プロペラハブやボルト周辺はやや暗めの金属色を選ぶことで陰影を強調でき、部品単位での立体感を強める効果があります。

また、プロペラ先端には安全帯や識別帯が塗装されており、キットの指示に従って再現するのが基本です。特に黄色は隠ぺい力が弱いため、必ず白で下塗りをしてから複数回に分けて薄く塗り重ねると、発色が鮮やかで均一に仕上がります。

使用感の演出は、控えめなチッピング(小さな塗装剥がれ)やスジ状の擦れを加える程度で十分です。過剰な剥離表現は実機感を損なう恐れがあり、特に小スケールでは視覚的な違和感につながるため避けるのが無難です。

零戦のカラーコードは?

零戦(ゼロ戦)のカラーコードは、型式や時期、製造メーカー(主に三菱・中島)によって異なりますが、代表的なものは以下の通りです。

主要な零戦のカラーコード

零戦における「カラーコード」は、海軍が定めた塗装規定色の記号によって整理するのが最も分かりやすい方法です。代表的なものとして、機体外板にはJ3(明灰白色)、上面迷彩にはD2(濃緑色)、カウリングにはQ1に該当する黒系が採用されています。

これらは日本海軍航空機の標準色体系に基づくものであり、零戦の塗装を理解する際の基本的な枠組みとなります。

初期(昭和15年~18年頃まで)の機体色

- 「灰色J3」

- 日本海軍の色見本「仮規117」「航格第8609」などの資料に記載。

- ニュートラルグレーに近く、やや青みを帯びた灰色(現存する塗料の経年変化で「飴色」に見えることも)。

- Mr.カラーやガイアカラーなどで「灰緑色」や「明灰白色」と呼ばれることも多い。

- 一般的に模型用塗料での参考番号は「Mr.カラー 35 明灰白色」「ガイアカラー 灰緑色」など。tomplus.exblog+1

中期以降・南方の戦場配備(昭和17年後半~)

- 「濃緑色D2」

- 上面を「暗緑色D2」、下面を「灰色J3」とする迷彩が主流になった。

- 日本塗料工業会(旧色見本)での近似値やマンセル値では7.5GY3/1が近いとされる。detail.chiebukuro.yahoo

- 模型用塗料での参考例は「タミヤ XF-11 日本海軍濃緑色」など。

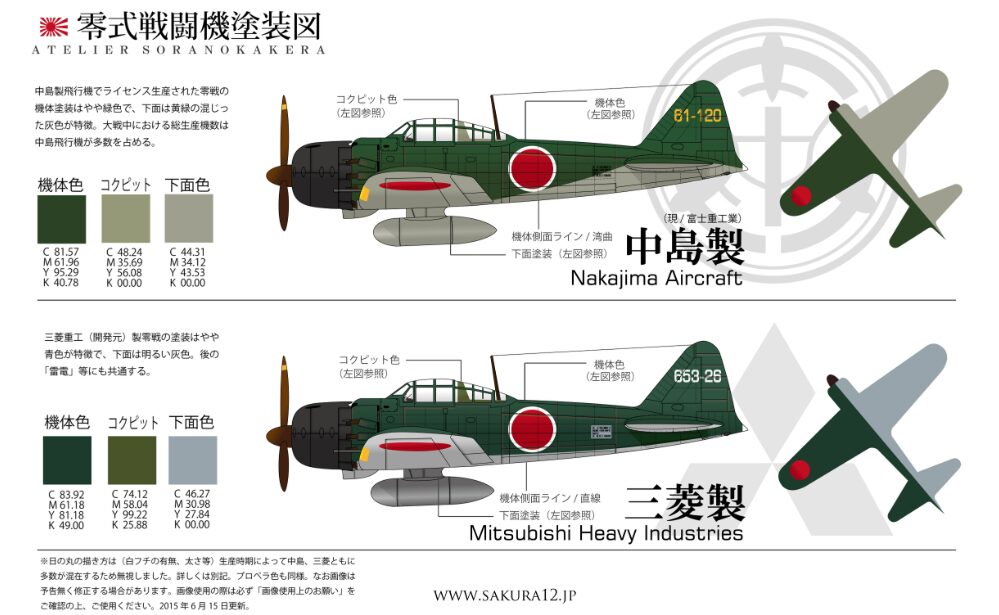

製造会社による色調の違い

- 三菱製は青味がやや強く濃い、下面はほぼグレー

- 中島製は黄色みを帯びていることが多いsoranokakera.lekumo

主な模型用参考カラー

模型製作においては、各塗料メーカーが提供する専用色番号をコードの代替として用いるのが一般的です。例えば、J3はMr.カラー35やタミヤLP-32、水性ホビーカラーH61が参照され、D2はMr.カラー15やタミヤXF-70などが広く使用されています。

カウリングの黒は、Mr.カラー125(カウリング色)で表現でき、艶や青味を調整することで実機に近い仕上がりが得られます。最終的に半艶クリアで統一感を持たせると、模型全体が引き締まり実感的になります。

| 機体部位・時期 | 現行参考カラー例 | 近似カラーコード(参考) |

|---|---|---|

| 機体全体(初期) | Mr.カラー35 明灰白色 | J3(ニュートラルグレー)、ガイアカラー灰緑色 |

| 機体全体(中期以降) | タミヤXF-70 日本海軍濃緑色 | D2(暗緑色)、マンセル7.5GY3/1 |

| 機体下面 | Mr.カラー35 明灰白色など | J3 |

| カウリング | Mr.カラー125 半ツヤ黒・ダークグレー | #92(艶消し黒)混色例(三菱製は紺色寄り、中島製は黒寄り) |

ただし、当時の生産工場や塗料供給事情によって実機の色味にはばらつきが存在しました。戦局末期には資材不足により塗料の品質や調合が安定せず、同じ色番号であっても個体差が生じたことが知られています。

したがって、単一のコードに固執するのではなく、当時の写真資料や実物機体の残存部材を参照しつつ、スケール効果を考慮して微調整することが精度の高い再現につながります。

(参考:国立国会図書館デジタルコレクション「航空機塗装規定資料」 https://dl.ndl.go.jp/ )

備考

- 零戦の塗装色は経年や保存状態によって大きな変化があり、復元機や現存する残骸の色は変色して「飴色」「褐色がかった灰色」になっていることが多いです。

- 日の丸(国籍標識)の縁取り色(白・黒 or フチなし)も工場や時期によって異なります。soranokakera.lekumo

これらは模型製作などで広く参照されている標準的なカラー情報ですが、現存機と資料の解釈にズレがある場合もあるため、厳密な『公式規格』は時代によって若干差異があります。giraku+2

零戦のカラーリング/特徴と誤解

零戦のカラーリングについては「白一色の戦闘機」という誤解が広まりがちですが、実際には明灰白色J3という規定色が用いられていました。光の条件や表面に施された透明ワニスの黄変によって、観察者には白やアイボリーに近く見える場合があり、そこから「白の零戦」という印象が形成されたと考えられます。

また、艦上機で見られる飴色がかった外観は、特別な塗装ではなく防錆や防水を目的とした透明ワニスの副次的な変化によるものです。意匠的な塗装とは異なり、むしろ機能的な処置の結果である点を理解することが重要です。

初期の一部機体で見られる「パンダゼロ」と呼ばれるツートンパターンも、意図的な迷彩塗装というよりは、運用環境による汚れや補修痕の影響が大きいと考えられています。

カウリングに関しては、青味が強いとされる事例がありますが、これは塗料に含まれる顔料の性質や三菱製造機特有の調合、さらに経年による退色などの要因が複合して生じた視覚的効果であり、戦術目的の特殊色ではありません。

これらを整理すると、零戦のカラーリングは単純な規定色の適用にとどまらず、現場での運用状況や補修の実態を考慮して理解する必要があります。

結果として、零戦の外観を正しく再現するには、公式規定と現場の実態という両方の視点からアプローチすることが現実的であり、研究や模型製作の精度を高める鍵となります。

戦局と環境で変化する零戦 21型 塗装色

- 零戦21型と52型/違いと塗装

- 塗装図から読み解く仕様の違い

- 塗装にクレオスを使った再現方法

- 塗装の剥がれ表現/技法と注意点

- 零戦 21型 プラモデルにおける色指定

- 塗装色の決着と最終的な結論

- 【零戦 21型】塗装色の再現ポイントまとめ

零戦21型と52型/違いと塗装

零戦21型と52型は、同じ零戦系列でありながら機体形状や運用時期の違いから外観印象が大きく異なります。21型は主翼端が丸みを帯び、翼端折り畳み機構を備えた構造が特徴です。

これにより翼の面積が広く、塗装色であるJ3明灰白色(または防錆ワニスを重ねた時期の半透明な黄味がかったトーン)が、広い面積で明度を強調し、写真や肉眼での視認性が高まります。模型製作では、面ごとに微妙な明暗差をつけたり半艶でまとめることで、実機特有の「軽やかさ」を再現することが可能です。

一方で52型は、排気管の独立化、翼端の角型形状、主翼構造の強化などの改良が施されており、視覚的には21型に比べて力強く引き締まった印象を与えます。塗装は上面D2濃緑色、下面J3のツートンが主流となり、迷彩効果が重視された仕様です。

濃緑の深みと退色表現が見せ場であり、下面J3をやや明るめに設定することで、上下のコントラストが際立ち、実機に近い陰影バランスが得られます。

両者の違いは単なる色指定にとどまらず、航空戦史における時期背景や生産工場の差異をも反映しています。このため、模型製作においても時代背景を踏まえた塗装解釈が重要なのです。

【仕様と塗装の簡易比較】

| 項目 | 21型 | 52型 |

|---|---|---|

| 基本塗装 | 全面J3(艦上機は防錆ワニス重ねによる黄味がかり) | 上面D2+下面J3 |

| 見せ場 | J3の色幅表現と艶調整、面積効果を活かした陰影表現 | D2の濃淡差や退色表現による迷彩効果 |

| カウリング | 黒系(青味を帯びた個体差あり、三菱製に多い) | 黒系(工場差が存在し、光沢の違いが生じやすい) |

塗装図から読み解く仕様の違い

模型メーカーが提供する塗装図は、単なる色番号の一覧にとどまらず、多くの情報が凝縮された資料といえます。そこには製造工場ごとの差異や部隊ごとの塗装規定、さらには実戦投入の時期に応じた仕様変更までが反映されており、一種の「歴史資料」としての性格を持っています。

たとえばEduardやファインモールドの零戦キットに付属する塗装図では、以下のような要素が細かく指示されています。

- 識別帯の幅や配置

- 塗り分け境界線の処理方法

- 日の丸に白縁を付けるか否か

- 部位ごとの艶の指定

これらは単なる視覚的な指示ではなく、実際の部隊配備や運用背景に基づいた再現を可能にする工夫であり、研究者や模型ファンの間で議論されてきた零戦の塗装変遷を反映した成果でもあります。

塗装図を効果的に活用するためには、次の三点を押さえることが重要です。

- 注釈の確認:部隊名、配備場所、製造年といった付記情報を正しく読み取り、塗装の背景を理解する。

- 色調の調整:面積効果や光の反射を考慮し、単調な一色塗りを避ける。特にJ3グレーは縮尺効果で暗く見えやすいため、やや明度を上げると実機に近い印象となる。

- 艶の再現:艶消しや光沢に偏らず、半艶を基調とすることで程よい質感を再現できる。零戦の場合、この仕上げが特に有効。

以上のポイントを意識して作業を進めれば、同じ塗料を使用していても、部隊や時期ごとの個性を自然に引き出すことが可能です。塗装図はマニュアルにとどまらず、歴史的背景と技術的考証を兼ね備えた「設計資料」であり、その読み解き方が模型作品の完成度を大きく左右します。

(出典:防衛研究所『史料室』https://www.nids.mod.go.jp)

塗装にクレオスを使った再現方法

クレオス(Mr.カラー)シリーズは、零戦の塗装再現において非常に使い勝手の良い塗料群を備えています。代表的な色指定としては、J3明灰白色にNo.35、D2濃緑色にNo.15、そしてカウリング色にはNo.125が広く推奨されています。

これらは速乾性に優れ、塗膜も強固であるため、マスキング作業においても剥がれにくい点が大きな利点です。

基本的な塗装手順は、黒サーフェイサーで下地を整えることからです。その上にメインカラーを塗り重ねる際は、中央部分をやや薄く、エッジ部分を濃いめに仕上げると、自然な陰影が生まれ立体感が際立ちます。カウリングについては半艶仕上げを選択すると、実機に見られる落ち着いた光沢感を再現しやすくなります。

また、識別帯やプロペラ先端の黄色帯は隠ぺい力が低いため、直接塗布すると下地の影響で発色が不安定になりがちです。そのため、必ず白を下塗りしたうえで、薄く重ね塗りを行うことが推奨されます。これにより鮮やかで均一な発色が得られ、仕上がりに安定感が加わります。

細部塗装では筆塗り用に水性ホビーカラーを併用すると扱いやすく、最終的なスミ入れにはエナメル塗料を使用すると修正が容易です。換気や希釈液の選定も仕上がりに直結する要素であり、Mr.カラー専用薄め液を使うことで塗面の均一性が高まり、厚塗りを避けて質感を向上させることが可能です。

【実践ステップ:例】

- 下地に黒サフを薄く一様に吹く

- J3またはD2を面の中央は薄く、辺は濃く重ねる

- カウリング色を半艶で仕上げる

- デカール後に半艶クリアでトーンを統一

- エナメルで控えめにスミ入れし、拭き取り

これらのステップを順に行うことで、21型・52型それぞれの特徴を引き出しながら、実機らしい存在感を模型で再現できます。

塗装の剥がれ表現/技法と注意点

模型における塗装の剥がれ表現は、実機が過酷な環境下で受けた摩耗や整備による擦過を再現する手法です。これにより作品にリアリティと歴史的背景を与えられますが、過剰なチッピングは縮尺感を失わせ、かえって不自然に映る危険があります。そのため、実機写真を参照しながら部位ごとの表現強度を調整することが重要です。

まず、塗装前の下地処理が重要です。中性洗剤での洗浄やアルコールによる脱脂を徹底し、サーフェイサーを均一に吹き付けることで塗膜の密着性が大幅に向上します。これを怠ると、意図しない塗膜剥離が発生しやすくなるので注意が必要です。

剥がれの再現方法にはいくつかの代表的な技法があります。スポンジチッピングはランダム性が高く、金属地肌を覗かせるような自然な傷を作るのに適しています。

細筆による点描は整備工具が当たった跡や局所的な摩耗を表現するのに有効であり、銀色のドライブラシは軽い擦過を示す際に効果的です。さらに、下地をメタルカラー、表層を基本色で塗り、マスキング液やヘアスプレーを利用して上塗りを剥がす「剥離塗装法」もありますが、これは高度な技術を要します。

色の選択も説得力を左右します。アルミ合金むき出し部分は金属色で、塗料の摩耗や日射退色を表す際はグレーや明度を落とした基本色を用いると自然です。特に零戦の場合、主翼前縁やエンジン周りのカウリング近傍、パイロットの乗降部などは摩耗が集中するため、控えめながらも的確に施すとリアリティが増します。

マスキングテープを使用する際は、塗膜が完全乾燥した後に低速で剥がし、テープの角度を浅く保つことで意図しない剥離を防げます。最後に半艶クリアで仕上げることで、剥がれ部分が浮きすぎず全体に馴染み、模型全体の調和を保つことができます。

零戦 21型 プラモデルにおける色指定

零戦21型のプラモデルにおける色指定は、メーカーやキットの発売時期によって異なる傾向があります。これは、零戦の実機が生産工場(三菱と中島)や製造ロット、さらには配備先の部隊によって塗装仕様に差が存在したためであり、模型メーカーはそれぞれの資料解釈を反映させているからです。

全面J3明灰白色指定は21型の基本に忠実ですが、艦上機の場合は防錆目的のワニス塗布が加わり、やや黄味を帯びて見えることが多いと記録されています。このため、塗装時には純粋なグレーではなく、アイボリー寄りのトーンを意識すると実感的な仕上がりになるのです。

また、中島製の零戦では内部色に青竹色(青緑系)が使われた例があり、コクピットや脚収納部の色指定に反映される場合があります。識別帯の幅や位置、本数についても、時期や部隊ごとの違いを塗装図で確認し、正確に再現することが求められます。

日の丸デカールに用いられる赤は面積効果によって鮮烈に見えやすいため、そのままでは浮いてしまうことがあります。その場合、デカール貼付後に半艶クリアで全体のトーンを整えると、主翼や胴体との調和が取りやすくなります。

最終的には、塗装図の時期表記や航空隊名を優先的に参考にし、写真資料と照らし合わせてJ3やD2の濃淡を微調整することが現実的で確実な方法です。

塗装色の決着と最終的な結論

零戦の塗装色については長年議論が続いてきましたが、時期区分で整理することで理解が深まります。開戦初期から中期(昭和16〜17年)までは、ほとんどの機体がJ3明灰白色で統一されており、艦上機では防錆ワニスによる黄味がかった色調が特徴でした。

これは工場出荷時の規格に基づいたもので、同時代の公式資料でも確認されています(出典:防衛研究所「戦争史研究プラットフォーム」 https://www.nids.mod.go.jp/ )。

昭和18年以降、戦局が変化する中で迷彩効果が重視され、上面をD2濃緑色、下面をJ3とするツートン塗装が一般化しました。しかし、塗料供給の不安定化や現場での再塗装により、個体ごとの差異が大きくなり、同じ部隊内でも色調に幅が見られるようになります。

さらに三菱と中島の工場差も加わり、カウリングの黒の青味の強弱など、細部で識別可能な違いが生じました。

したがって、零戦の塗装色を「単一の色」として断定するのは不正確であり、時期・運用環境・生産工場という三要素を組み合わせて理解することが不可欠です。

模型製作ではこの三要素を意識しつつ、全体を半艶仕上げでまとめ、スミ入れは控えめに、パネルラインや部位ごとの僅かな色差を演出することで、資料写真に近い「実機の空気感」を再現できます。

【零戦 21型】塗装色の再現ポイントまとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 21型は明灰白色J3が基準で艦上機はワニス重ね

- 艦上機の黄味は防錆ワニスで特別塗装ではない

- 昭和18年以降は上面濃緑色D2下面J3が一般化

- カウリングは黒系で青味の見えは工場差が要因

- プロペラは銀色で半艶に整えると金属感が安定

- J3は緑みや青みの幅を面積効果で調整すると良い

- D2は濃淡差と退色表現で平板さを避けられる

- 塗装図は時期部隊工場差の三情報で読み解く

- クレオスはJ3に35D2に15カウリングに125が便利

- 下地は黒サフ後にムラ塗りで陰影を作ると効果的

- 剥がれ再現は控えめなチッピングで十分な説得力

- 半艶クリアで全体のトーンと艶を統一すると整う

- 21型と52型は塗装設計と見え方の思想が異なる

- カラーコードはJ3D2Q1で運用し模型番号で補完

- 零戦 21型 塗装色は時期運用工場差で最適解が決まる

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

戦闘機 エンジンの仕組みを徹底解説|ジェット推進の原理と特徴とは

【ケムトレイルと飛行機雲】見分け方と科学的根拠をわかりやすく解説

グラマン戦闘機による機銃掃射とは何か?民間人への被害と歴史的背景

飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策