「零戦 パクリ」という検索で知りたいのは、零戦のすごさや弱点、そして弱いとされた理由でしょう。さらに現存する32型の実情や特攻機残骸の保存状況、かっこいい画像やイラスト壁紙の探し方も注目点です。

零戦ゲームの無料版やスイッチ対応、ゼロ戦が怖いと語られる背景、アメリカでの呼称や飛行可能な唯一の零戦、呼び名の由来まで一度に理解できます。

本記事は零戦 パクリ論争を軸に、設計比較と技術史の視点から深く解説します。

- パクリ論争の根拠と専門的評価を理解できる

- 零戦の強みと弱点を歴史的文脈で把握できる

- 現存32型や飛行可能機など保存情報を把握できる

- 文化面の話題や呼称・ゲーム情報も整理できる

零戦 パクリ論争の背景と評価

- パクリとされる設計比較の実態

- 零戦のすごさと独自の技術的革新

- 零戦の弱点が指摘された要因

- 零戦が弱いと見なされた戦局の変化

- 現存 32型の資料と保存状況

パクリとされる設計比較の実態

零戦が「パクリ」と語られる背景には、その外観やシルエットが一部の英米機と似ているように見える点があるからです。しかし、航空機の設計は同時代の技術水準や運用思想に基づき「最適解」に収束しやすい特徴があります。そのため、外形の近さだけで模倣を断定するのは誤解を招きやすいと考えられます。

零戦は、三菱の設計陣が海軍の厳しい要求に応える形で開発を進めました。主翼のねじり下げや軽量化思想、長大な航続距離の実現など、独自の工夫が数多く盛り込まれています。

コピー事例の典型とされるソ連のTu-4と米軍B-29の関係は、捕獲した現物を分解・計測し、部品単位で複製する「リバースエンジニアリング」でした。

一方で零戦は、外形が似ている点はあっても、その設計思想や内部構造は根本的に異なっていました。つまり、零戦は日本独自の技術的回答として成立した航空機であり、安易に「パクリ」と断定できるものではありません。

以下に参考比較を整理します。

参考比較(論点の整理)

| 例 | 類似の根拠 | 実態 | 技術評価 |

|---|---|---|---|

| 零戦とグロスターF5/34 | 外観や寸法が近い | 主翼構造・材料・理念が相違 | 独自設計として評価 |

| 零戦とV-143 | 同時代の単葉低翼・引込脚 | エンジン・武装・航続思想が別 | 共通点は時代的最適解 |

| Tu-4とB-29 | 形状・部品まで一致 | 現物からの完全複製 | 典型的なコピー事例 |

この比較から分かるように、零戦を「パクリ」と位置づける議論は、外観の印象に偏ったものだと整理できます。

零戦のすごさと独自の技術的革新

零戦の最大の強みは、当時の1000馬力級エンジンという制約の中で、徹底した軽量化と空力設計を組み合わせ、驚異的な機動力と長大な航続距離を両立した点です。

具体的な革新技術としては以下が挙げられます。

- 主翼端のねじり下げ:失速特性を改善し、旋回性能を高める工夫

- スプリットフラップ:低速域での揚力を増し、格闘戦での優位を確保

- 沈頭鋲の採用:空気抵抗を減らし、滑らかな表面仕上げを実現

- 超々ジュラルミンの活用:強度を維持しつつ徹底した軽量化を実現

また、零戦の航続距離は3000km以上とされ、当時の欧米戦闘機を大きく上回っていました。この性能は、広大な太平洋を舞台にした航空作戦において圧倒的な戦術的優位を生み出しました。

太平洋戦争の開戦初期における零戦の撃墜比は12対1とも記録され、米軍を大いに驚かせています。世界各国の航空史研究でも、零戦は「最初の本格的な長距離戦闘機」として高く評価されています(出典:零式艦上戦闘機の開発背景 – 防衛省・自衛隊)

零戦の弱点が指摘された要因

零戦の設計は極限までの軽量化を追求した結果、開戦初期には大きな優位を発揮しました。しかし同時に、長期戦においては致命的な弱点も抱えていました。代表的な要素を整理すると次の通りです。

- 防弾性能の不足

防弾装甲や自動防漏式燃料タンクが十分でなく、被弾すれば炎上や爆発に直結しました。この点は米軍パイロットの証言でも繰り返し指摘されています。 - 高速性能での限界

軽量構造は低速格闘戦に有利でしたが、剛性不足により急降下や高速域で操縦性が制約されました。特に500km/hを超えると応答が鈍くなり、次第に不利が目立ちました。 - エンジン性能の伸び悩み

栄エンジンの改良は限界に達しており、重装甲化や火力強化に十分対応できませんでした。その結果、後期の米軍機と比較して総合性能で劣るようになりました。

こうした弱点は戦争後半に入るほど顕著となり、米軍の新鋭機であるF6FヘルキャットやF4Uコルセアの登場により、零戦は「弱い」と評価される場面が増えていきました。

零戦と米軍新鋭機の比較表

| 項目 | 零戦(A6M) | F6Fヘルキャット | F4Uコルセア |

|---|---|---|---|

| 最高速度 | 約530km/h(零戦二一型) | 約610km/h | 約640km/h |

| 防弾装甲 | ほぼ無し | 厚い装甲を装備 | 厚い装甲を装備 |

| 燃料タンク | 防漏機構なし | 自動防漏式タンク | 自動防漏式タンク |

| 機体設計思想 | 軽量化・格闘性能重視 | 高出力・耐久性重視 | 高速・急降下性能重視 |

| 搭載エンジン | 栄エンジン(1,000馬力級) | R-2800系(2,000馬力級) | R-2800系(2,000馬力級) |

| 主な戦術 | 低速域での旋回戦 | 一撃離脱・高高度戦 | 急降下攻撃・高速度戦闘 |

この表からも分かるように、零戦は開戦初期においては比類なき機動力を誇りましたが、米軍が投入した新鋭機は速度・火力・防御力の三拍子を兼ね備え、総合的な性能差が歴然となっていきました。

零戦が弱いと見なされた戦局の変化

太平洋戦争の中盤に入ると、零戦の評価は「恐れられる存在」から「対処可能な相手」へと徐々に変わっていきます。背景には、連合軍の戦術革新、機体性能の世代交代、日本側の人材・補給の劣化という複数の要因が同時進行で重なりました。

個々の要素を切り分けると、なぜ零戦が弱いと受け止められるようになったのかが立体的に見えてきます。

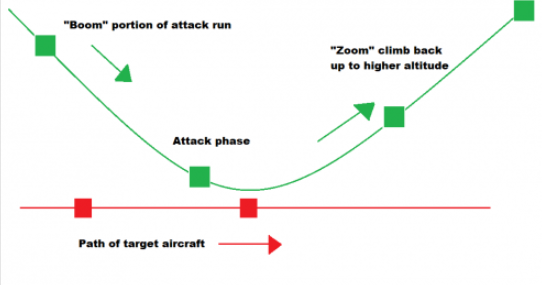

戦術の転換:低速格闘から速度優位の戦いへ

零戦の強みは、低速域での旋回性能と操縦応答性にありました。これに対し連合軍は、速度と高度の余裕を火力に変える一撃離脱(ブーム・アンド・ズーム)に徹し、低速格闘へ引きずり込まれない原則を徹底します。

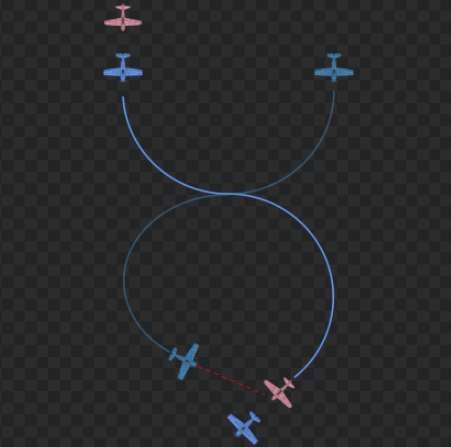

複数機が互いの背後を守るサッチ・ウィーブ(Thach Weave)は、零戦が単機で背後を取っても別機から反撃される仕組みで、正面からの格闘戦を回避しながら被弾リスクを抑える実用的な戦術でした。結果として、零戦の長所は出しにくく、短時間の交戦で優劣が決しやすい空戦様式に移行します。

性能ギャップの拡大:新鋭機が作る「速度と防御」の壁

1943年以降、米海軍の主力はF6Fヘルキャット、F4Uコルセアといった2,000馬力級エンジン搭載機へと更新が進みます。

おおよそ比較すると、A6M2(栄一二型・約940馬力、最高速度530km/h前後)やA6M3(栄二一型・約1,130馬力)に対し、F6FやF4Uは600km/h超の最高速度と高い急降下限界、厚い防弾装甲、自動防漏式燃料タンクを備えました。

高速域では零戦の補助翼が重くなりロール応答が鈍る欠点もあり、速度優位の敵に翻弄されやすくなります。防御面の差も大きく、零戦は被弾時に炎上・撃墜へ至りやすいのに対し、連合軍機は損傷しながらも帰還できるケースが増え、経験の蓄積と損耗差が時間とともに開きました。

人材と訓練の問題:腕のよい搭乗員が減っていく

序盤の日本海軍搭乗員は長時間の訓練を受け、操縦や編隊・射撃に熟達していました。しかし消耗戦が続くにつれ、熟練者の損失を補うために養成期間が短縮され、平均訓練時間は戦前期より大幅に低下したとされます。

通信・編隊連携・状況判断といった実戦で効く技能は短期育成が難しく、ベテラン不在の部隊では零戦の持ち味(繊細な操縦で性能を引き出すこと)を発揮しきれませんでした。結果として、同じ零戦でも部隊によって戦果と生存率の差が拡大します。

作戦環境の変化:レーダー網と誘導、補給・燃料の現実

連合軍は艦隊防空レーダーや地上レーダー網を整備し、要撃方向・高度・敵編隊規模を戦闘機へ即時伝達できる体制を整えました。これにより奇襲の難度が上がり、零戦の長距離侵攻が見つかりやすくなります。

さらに、日本側は燃料や高オクタン価ガソリン、補用品の不足に直面し、機体整備や実機訓練の機会が制限されました。機材の整備度や弾薬・無線機の信頼性差は、交戦の一回一回に小さくない影響を及ぼします。

典型的な交戦パターン:誘導される敗勢の構図

中高度で接敵した場合、連合軍機は速度を保ったまま上方から一撃を加え、追ってくる零戦を急降下で引き離します。零戦側が低速旋回で背後を取ろうとしても、高速域での操縦反力増大と急降下限界の低さが追撃を妨げるのです。

さらに隊形を崩して単機追尾に移れば、サッチ・ウィーブや僚機の反転迎撃に捕まりやすく、損耗が重なります。こうした「速度で主導権を握られた状況」が日常化したことで、現場感覚としての弱いという印象が広がりました。

数値で俯瞰する要点(概略)

| 項目 | 零戦(A6M2/3 概略) | F6F/F4U(概略) | 影響 |

|---|---|---|---|

| エンジン出力 | 約940〜1,130馬力 | 約2,000馬力級 | 上昇・加速・急降下で不利 |

| 最高速度 | 約530〜560km/h | 600km/h超 | 速度主導権を握られやすい |

| 防弾・防漏 | 薄い、防漏不十分 | 厚い装甲、防漏タンク | 被弾後の生残差が拡大 |

| 低速格闘 | 非常に得意 | 相対的に不得意 | 連合軍は回避戦術で無効化 |

| 高速応答 | 補助翼が重くなる | 応答性を維持しやすい | 追撃・離脱で差が出る |

以上の点を踏まえると、零戦の価値が下がったのではなく、戦い方の土俵が「低速格闘」から「速度・防御・連携」へと移った結果、強みが発揮されにくくなったと理解できます。機体の設計思想、戦術の選択、人材の層と補給体制――これらが同時に変化した中盤以降の戦局は、零戦にとって不利な条件が積み上がる時代でした。

現存 32型の資料と保存状況

零戦の32型は、従来の丸みを帯びた翼端を切り落としたような角張った翼端と、短縮された翼幅が大きな特徴です。これは製造効率の向上や、ロール性能(横転性)の改善を狙った設計変更でした。

しかし、翼端形状の変更によって空力的には失速特性が悪化し、格闘戦での旋回性能に影響が出たため、後続の52型では再び丸みのある翼端に戻されています。

現存する32型は数少なく、日本国内では大刀洗平和記念館に保存されている実機が知られています。部品の欠損があるものの、当時の製造技術や塗装の痕跡を伝える貴重な資料です。また、米国では復元機や新造部品をベースにした展示機が複数存在しており、中には飛行可能な状態まで整備された個体もあります。

特に注目されるのは、アメリカの航空博物館に所蔵される零戦五二型で、現存する唯一の飛行可能な零戦として知られています。この機体はオリジナルの「栄」エンジンを備えており、当時の飛行特性を現代に伝える極めて貴重な存在です。

航空史研究や文化財的価値の両面から、この機体は世界的にも重要な位置づけを持っています(出典:国立航空宇宙博物館 National Air and Space Museum: Homepage)

こうした保存活動は、零戦が単なる兵器を超えて、20世紀航空技術史を理解するうえでの「生きた証言」として扱われていることを示しています。

零戦 パクリ説と文化的イメージ

- 特攻機の残骸が示す日本の戦争遺産

- かっこいい画像やイラスト 壁紙での人気

- 零戦ゲームの無料版やスイッチ版の存在は?

- ゼロ戦が怖いと語られる文化的要素

- 零戦のパクリをめぐる歴史的評価まとめ

特攻機の残骸が示す日本の戦争遺産

各地の戦争資料館では、海底や山間部から引き揚げられた特攻機の残骸が、戦争遺産として保存・展示されています。代表例として鹿屋航空基地史料館や知覧特攻平和会館が挙げられ、ここでは機体の翼やエンジン、計器盤といった実物資料が来館者の目に触れる形で展示されています。

これらの部材は単に航空工学的な資料というだけでなく、搭乗員の最後の出撃に同行した「証言者」としての意味を持っているのです。

残骸の保存は、日本の航空機技術史を知る上で欠かせない一次資料です。例えば、当時の金属加工技術やリベットの配置、燃料タンクの構造などは、現代の研究者が戦時下の工業力を具体的に検証するための重要な手がかりとなります。

さらに、残骸が損傷した状態のまま展示されている場合には、特攻作戦そのものが持つ過酷さや人的犠牲を視覚的に伝える役割を果たしているのです。

展示の目的は、航空機の性能や外観を紹介することだけにとどまりません。若い世代の来館者に対し、当時の社会背景や搭乗員が直面した状況を多角的に理解させる教育的意義を持ちます。

こうした取り組みは、戦争を単なる歴史的事象ではなく、技術・社会・人間の相互作用として捉える上で欠かせないものです(出典:「鹿屋航空基地史料館」「知覧特攻平和会館」

かっこいい画像やイラスト 壁紙での人気

零戦はその造形の美しさと機能美によって、戦後も長く人々を魅了し続けています。インターネット上では「かっこいい零戦」をテーマにした高解像度画像やイラスト壁紙の需要が絶えることはなく、航空ファンや歴史愛好家にとって定番のビジュアル素材となっているのです。

利用できる媒体は幅広く、商用利用可能な写真を提供するPIXTAやAFLO、高画質なデスクトップ壁紙を配布する「壁紙キングダム」、またユーザーが収集・共有するPinterestなどが代表的です。さらに、クリエイターが投稿したイラスト素材をダウンロードできるACイラストのようなプラットフォームも活用されています。

人気のあるビジュアル表現としては、夕焼けの逆光を背景にしたシルエット、雲海を突き抜ける飛行シーン、あるいは戦時中のポスターを意識したレトロ調のデザインなどが挙げられます。

零戦の流線型の機体は、技術的な最適解として設計されたものであると同時に、視覚的にもバランスの取れた美しさを備えており、現代のグラフィック作品においても映える題材となっているのです。

このように、零戦は単なる歴史的兵器としてではなく、工業デザインやビジュアルアートの領域でも評価されており、その人気は今後も続いていくと考えられます。

零戦ゲームの無料版やスイッチ版の存在は?

Nintendo Switch には、零戦を操作できるフライトアクションやシューティング系のタイトルがいくつか用意されています。しかし「完全無料」で本格的に零戦の挙動を楽しめる作品は非常に限られているのが実情です。

代表例として挙げられるのが『Air Conflicts Collection』で、太平洋戦争を舞台としたキャンペーンモードや対戦モードを通じて、零戦を含む当時の軍用機を操縦することができます。

このような作品では、実機の最高速度や旋回半径を意識した挙動調整がなされており、零戦の特徴である軽快な運動性能や長い航続距離を疑似的に体感することができます。また、Switchのeショップでは期間限定のセールや体験版の配布が行われることもあり、コストを抑えながらプレイ環境を整えられるのも魅力的です。

一方で、リアルな操縦感覚を求める場合は、より高度なフライトシミュレーションを提供するPC版の『Microsoft Flight Simulator』や他機種向けの専門的シムを利用する選択肢も。

これらのプラットフォームでは、航空機を再現した有料アドオンが配信されており、操縦席の計器類やエンジン出力曲線まで細かく再現されている点で、歴史研究の一助にもなり得ます。

Switch版は気軽に楽しむ入り口として、PCや他機種のフライトシムは本格派として、それぞれの強みを理解して選択することが重要といえるでしょう。

ゼロ戦が怖いと語られる文化的要素

零戦が「怖い」と語られる背景は、単なる兵器性能だけでは説明できません。性能、戦術、文化的要素が複雑に絡み合って、その印象が形成されました。

- 圧倒的な初期性能と存在感

- 零戦は当時の連合軍戦闘機を凌駕する格闘性能を示しました。

- 航続距離は2,000kmを超え、敵の想定外の地点に突然現れることで制空権を奪いました。

- この意外性と持続力が、戦術的な優位と同時に心理的な衝撃を与えました。

- 米軍側の対応と恐怖感の強化

- 米海軍や陸軍航空隊は零戦との接近戦を避けるよう徹底指示を出しました。

- 代わりに「一撃離脱戦法」や、複数機で死角を補うサッチ・ウィーブが導入されました。

- 敵に特別な戦術を取らせた存在であったこと自体が、零戦の恐怖と伝説性を高めました。

- 呼称に見る文化的側面

- アメリカ軍は零戦を「Zero」「Zero Fighter」と呼称し、連合軍コードネームとして「Zeke」を使用しました。

- 翼端形状が異なる32型は当初別機種と誤認され、「Hamp」と呼ばれた経緯があります。

- こうした誤認や名称の変遷が「謎めいた存在感」を強めました。

- 「零戦」という名前の由来と広まり

- 正式名称は「零式艦上戦闘機」で、皇紀2600年(西暦1940年)に由来する「零式」から採られています。

- 戦後はアメリカで使われた「Zero」が日本に逆輸入され、一般的な呼称として広まりました。

- これにより、零戦は単なる兵器を超えて戦争文化や記憶の象徴的存在へと変化しました。

総じて、零戦が「怖い」と語られるのは、優れた性能だけでなく、戦術的影響、敵国側の戦争体験、戦後の文化的受容といった多面的な要素が積み重なった結果であるといえます。

零戦のパクリをめぐる歴史的評価まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- パクリ論は外観の近さを根拠にするが設計思想は別物

- 同時代最適解への収束が外形の類似を生んだと考えられる

- 主翼のねじり下げや軽量化など技術的独創性が明確

- 長大な航続距離と格闘性能が初期戦果を支えた

- 防弾や剛性の不足が後期の生存性低下に直結した

- エンジン出力の伸び悩みが改修余地を狭めた

- 連合軍の新戦術と新鋭機で優位性が薄れた

- 現存する32型は角型翼端が識別上の特徴になった

- 飛行可能な零戦は五二型が広く知られ象徴的存在

- 特攻機の残骸保存は技術と犠牲の双方を伝える

- 画像やイラスト壁紙で造形美が再評価され続ける

- スイッチ向け作品は体験版やセール活用が現実的

- ゼロやZekeなど呼称は史料理解の手がかりになる

- ゼロ戦が怖いという語りは性能と運用の相乗効果

- 零戦 パクリ論は技術史的検証では支持されにくい

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

【ケムトレイルと飛行機雲】見分け方と科学的根拠をわかりやすく解説

飛行機に爪切りの持ち込みはOK?国内線と国際線ルールを完全ガイド

グラマン戦闘機による機銃掃射とは何か?民間人への被害と歴史的背景

戦闘機 エンジンの仕組みを徹底解説|ジェット推進の原理と特徴とは