ガンダムのコクピット設定画を探している方に向けて、作品ごとに異なるコクピットの考え方や図面の読み方を整理します。

コクピットの場所、コクピットの操作の違いやコクピットの再現に役立つ視点。

コクピットハッチの構造やコクピットの画像から読み取れる設計意図。

コクピットのモニターの変遷や実際にコクピットに乗れる展示の情報。

コクピットのスコープの役割から全天周囲モニターの意味も解説します。

zガンダムのコクピット位置と変形の関係やzガンダムはコクピットが狭いとされる背景まで、検索の疑問に一気に答えます。

本記事では、パーツや設定の一つ一つがファンを魅了するガンダムのコクピット設定画にフォーカスし、その魅力を設計思想から読み解いて行きます。

・主要シリーズ別のコクピット位置と設計思想を理解

・操作系と表示系の関係を設定画から読み取れる

・再現や改造で役立つ資料の選び方が分かる

・Z系の変形とコクピット機構の要点を把握できる

ガンダムのコクピット設定画から見えてくる魅力と特徴

- 【コクピットの場所】基本構造と傾向

- コクピット操作システムの仕組み

- コクピットの再現に役立つ資料と方法

- コクピットのハッチ構造と開閉ギミック

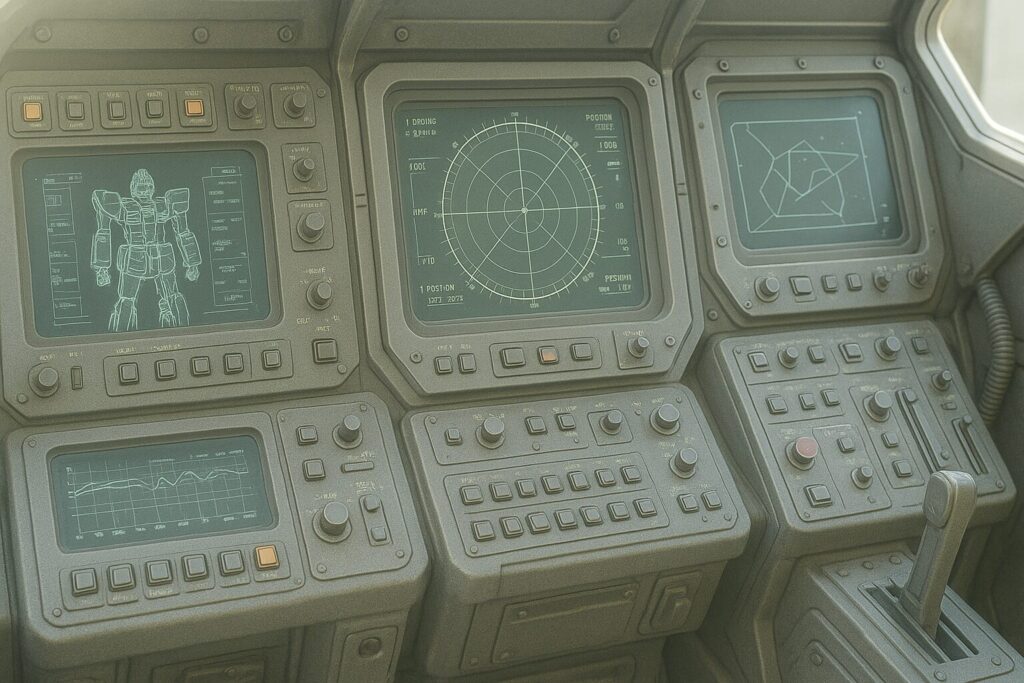

- コクピットの画像から見る細部デザイン

【コクピットの場所】基本構造と傾向

ガンダムシリーズにおけるコクピットの配置は、作品の時代背景や設計思想によって多様ですが、最も一般的なのは胴体中央、特に胸部から腹部にかけての位置です。このレイアウトは機体の重心に近く、急加速や急減速時にパイロットが受ける慣性負荷を軽減する効果があります。

さらに、胸部周辺は厚い装甲を施しやすく、生存性向上に直結するのが特徴です。初代RX-78ガンダムやジム、ザクなどの量産型モビルスーツも、この方式を採用しています。

一方、頭部にコクピットを配置する事例も見られます。視界の確保や緊急脱出の迅速化では優れていますが、被弾リスクの高さや装甲厚の制限から、防御力では劣る傾向が否めません。特に大型モビルスーツや特殊任務機では、戦術上の理由で採用される場合があります。

また、可変機や大型可動ギミックを備える機体では、変形機構との干渉を避けるため、非定型の配置が選ばれることもあります。例えばZガンダムでは、ウェイブライダー形態への変形とパイロット視界の確保を両立させるため、胸部ブロック内部に特殊構造を組み込んでいます。

この方式は操縦感覚や視点の一貫性を維持できる一方で、内部空間の制約という課題を抱えていることがデメリットです。

設定画を分析する際は、外装フレームとコクピットブロックの接続構造、脱出ルートの設計、装甲の多層構造や材質表記などを確認すると、設計者の意図や優先事項がより鮮明になります。

| 配置 | 代表例 | 主な狙い | 長所 | 留意点 |

|---|---|---|---|---|

| 胴体中央 | RX-78系 | 生存性と操縦安定 | 装甲確保とG低減 | 構造が密集し整備性に工夫が必要 |

| 頭部 | 一部大型MS | 視界や脱出 | 脱出経路が明快 | 被弾率や装甲厚で不利 |

| 非定型(可変) | Z系 | 変形と両立 | 体感と視点の一貫性 | ブロックがコンパクトで狭い傾向 |

コクピット操作システムの仕組み

初期のガンダム作品に登場するモビルスーツは、戦闘機や戦車の操縦体系に近い物理的な操作系を備えていました。左右の操縦桿(レバー)とフットペダルによって機体の姿勢制御、推進、武装発射を直感的に行えるように設計されていたのです。

操縦桿の動きは腕や上半身の動作と連動するように設定されており、パイロットは視覚情報と体感を組み合わせて操作を行います。

Zガンダム以降の世代では、モビルスーツの制御にAI補助やフライ・バイ・ワイヤ技術が導入され、パイロットは直接機械を動かすのではなく、目標動作を指示し、それをコンピュータが最適化して実行する方式へ移行しました。これにより、反応速度や安定性が向上し、極端な機動時でも機体の制御を維持しやすくなります。

さらに一部の作品では、パイロットの身体動作をセンサーで検知し、そのまま機体の動作に変換するボディ動作認識型の操縦システムが登場し。これにより直感的な操作感覚が得られる一方、長時間の戦闘での疲労や誤作動のリスクも存在します。

設定画の分析ポイントとしては、操縦桿の可動範囲や関節構造、フットペダルの支点位置、ボタンやスイッチの配置密度が挙げられます。これらは操縦のしやすさ、緊急操作の迅速性、誤操作防止といった面で重要な要素です。

コクピットの再現に役立つ資料と方法

ガンダムのコクピットを模型やジオラマで高精度に再現するには、情報収集と設計準備の段階が作品の完成度を大きく左右します。特に一次資料や信頼性の高い図面を活用することで、細部まで説得力のある造形が可能になります。効果的な資料は主に以下の4つです。

- 公式設定集

デザインワークスやアニメ設定資料集には、アニメ制作時の正規図面や透視図、内部構造図が掲載されており、実際の機構配置や寸法感を読み取ることができます。線画の精度が高く、パーツ間の関係性や装甲裏の補強構造なども把握しやすいのが特徴です。 - ガンプラの組立説明書

マスターグレード(MG)やパーフェクトグレード(PG)などの高グレードキットの説明書は、部品分割や可動部の構造を簡易的に図示しており、立体化の参考になります。特に、可動範囲や接続軸の位置関係を理解するのに有効です。 - 設定画アーカイブ

公式ウェブサイト、期間限定公開の美術展やイベントなどでは、アニメ制作用の線画資料やメカニカル設定画が公開されることがあります。これらはディテールラインやマーキング位置、内部メカの寸法比率を知るうえで欠かせません。 - 高解像度の作例写真

プロモデラーや公式展示品の写真は、実際の塗装バランスやディテール追加の参考になります。光の当たり方や塗装の質感、スミ入れやウェザリングのニュアンスまで確認できるため、仕上げ段階での指針となるからです。

再現作業の手順としては、まずコクピット内部のレイヤー構造を意識することが重要です。座席、左右コンソール、フットペダル、正面モニターといった主要ユニットを階層的に配置し、それぞれを個別に作り込むことで、奥行きと密度感が生まれます。

素材選びも精度向上の鍵となります。基礎形状は加工しやすいプラ板で作り、強度が求められる軸やフレーム部分は真鍮線や真鍮パイプで補強しましょう。透明パーツはディスプレイや計器カバーに使用し、裏面からクリアカラーで塗装すると情報層が加わり、計器表示のリアルさが増します。

塗装工程では、内部全体を暗色系(グレーやチャコール)でまとめた上で、計器やスイッチ部分を赤・黄・青などのポイントカラーで塗り分けると、視覚的な情報量が増し、操作系の存在感が強調されます。

さらに、設定画を高倍率で確認して寸法感を把握し、縮尺に応じてパーツの厚みや間隔を調整しましょう。実物さながらのスケール感を再現できます。

こうした工程を踏むことで、単なる模型ではなく、設定上の機能や構造を感じさせるリアルなガンダムのコクピットを再現することが可能になるのです。

コクピットのハッチ構造と開閉ギミック

ガンダムシリーズに登場するコクピットハッチは、作品や機体ごとの設計思想に応じて多様な開閉方式が採用されていました。代表的な方式には、前方へのスライド、上方向への跳ね上げ、前進しながら回転するせり出し+回転式などがあります。

それぞれに特徴があり、前方スライドはシンプルで整備性が高く、跳ね上げ式は開放感と迅速な乗降が可能に。せり出し+回転式は装甲形状や可動範囲の制約を回避しやすい利点があります。

模型やディオラマで再現する際は、まずハッチフレームをプラ板で箱組みし、真鍮線やプラパイプでヒンジや軸受けを作ると滑らかな可動が可能に。

透明パーツは0.3mm以上の厚みがあるものを使用すれば割れにくく、縁部分を複数枚重ねて補強することで耐久性が向上します。特にガスダンパーや油圧シリンダーの再現は、内部構造の説得力を高める要素になります。

設定画の分析では、ハッチ外装とコクピットブロックの合わせ目、シールの配置、補強リブの形状などを確認することが重要です。また、開閉時にパーツ同士が干渉しないクリアランスを確保した上で、外観デザインを崩さずギミックを組み込むことが、見栄えと機能性を両立させる鍵となります。

コクピットの画像から見る細部デザイン

設定画だけでは表現しきれないコクピット内部の質感や細部構造は、写真や高解像度画像から得られる情報が重要です。特に、照明演出やモニターの発光色、コンソールの段差や傾斜、シートの縫い目や素材感など、映像資料では曖昧になりがちな部分を明確に把握できます。

複数の画像を比較し、共通するディテールを抽出することで、デザイナーの意図や機体ごとの標準仕様が見えてきます。例えば、計器パネルのレイアウトや配線のルート、メンテナンスハッチの位置などは、整備シーンやカスタマイズ設定の説得力を高める要素です。

また、撮影条件による色味や光沢の変化も観察する価値があります。光源の位置や色温度が異なると、計器やパネルの印象が大きく変わるため、模型やCG制作時のライティング設定に直結するからです。これにより、静止状態だけでなく、劇中同様の臨場感あるシーンの再現が可能になります。

【ガンダムのコクピット】設定画から読み解く進化

- 【コクピットのモニター】種類と進化

- コクピットに乗れる展示や体験イベント

- 【コクピットのスコープ】役割と利用場面

- 全天周囲モニターとリニアシート解説

- 【zガンダムのコクピット】位置と変形機構

- zガンダムのコクピットが狭い理由と背景

- 【ガンダムのコクピット設定画】エンタメ的な価値を総括

【コクピットのモニター】種類と進化

初期のガンダム作品におけるコクピットは、三面モニターとアナログ計器を組み合わせた構造が主流でした。この方式は実機の戦闘機に近く、操作が直感的で整備性にも優れていました。ただし、死角が多く、状況把握能力には限界があったのです。

Zガンダム世代で導入された全天周囲モニターは、この課題を大きく改善しました。コクピット内壁全体をディスプレイ化し、360度全方位の視界を映像で再現することで、死角をほぼ排除します。

さらに、戦況データや武器残量、敵味方識別などの情報を統合的に表示できるため、パイロットは一度に多くの情報を処理できるようになりました。

近年の設定では、実景を直接確認できるキャノピー構造と、全天周囲映像を併用するハイブリッド方式も登場。この方式は実景による自然な距離感と、デジタル映像による情報密度の両立を狙ったもので、臨場感と戦術判断の精度向上に寄与します。

| 表示方式 | 視界 | 長所 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 三面+計器 | 前方中心 | 実機的で直感的操作 | 死角が多い |

| 全天周囲 | 360度 | 没入感と統合情報 | 情報過多の管理が必要 |

| ハイブリッド | 実景+投影 | 臨場感と可読性 | キャノピー保護や映像補正が必要 |

コクピットに乗れる展示や体験イベント

実物大のガンダム胸像や特設展示では、来場者がコクピットシートに実際に座り、操縦席のスケール感や設計意図を直接体感できます。こうした展示の特徴は以下の通りです。

- 計器類やコンソールの高い再現度により、設定画だけでは分かりにくい奥行きや視界の広がりを確認できる

- 照明演出やモニターの発光、左右コンソールの角度、シートのリクライニング具合など、実際に座らなければ把握できない情報が得られる

近年は、VRや大型シミュレーターによる全天周囲モニター体験も普及しています。これらの体験型コンテンツの特徴は次の通りです。

- 半球状スクリーンやヘッドマウントディスプレイを通じて、パイロット視点の模擬戦闘を疑似体験できる

- 映像と体感の同期により、実際の操縦環境に近い没入感を得られる

- 操縦技術よりも、コクピット内の空間設計やインターフェース理解の向上に有効

さらに、展示やイベントで撮影された写真は、模型制作やCG再現におけるライティング参考資料としても価値があります。

- 光源の配置や色温度、反射具合を記録しておくことで、静止画や映像の質感を劇中の雰囲気に近づけられる

実物大展示やVR体験は、ガンダムのコクピット構造や操作環境を直感的に理解できる貴重な機会です。実際に座って得られる視界や奥行き、光源や色温度の観察は、模型やCG制作の精度向上にも直結します。

【コクピットのスコープ】役割と利用場面

スコープは高精度な射撃や遠距離での敵機測距において欠かせない装備です。初期のガンダム作品では、コクピット内に専用の照準スコープが設けられ、スナイパーライフルやメガバズーカランチャーといった長距離兵装の運用に利用されていました。

倍率の高い光学系により、肉眼では識別困難な目標を捕捉できるのが大きな利点です。

全天周囲モニターが普及すると、スコープはモニター内の拡大表示やターゲットロック機能と統合され、専用機器としての存在感は相対的に薄れました。しかし、狙撃特化型のモビルスーツや、特殊環境下(例:濃霧、暗所、電磁妨害下)では、依然として独立したスコープが重宝されます。

設定画の分析では、スコープの設置位置や形状、パイロットの視線誘導用マーカー、発射トリガーとの連動表示などを確認することで、射撃プロセス全体が明らかに。こうした詳細は、戦闘シーンの再現やゲーム内UI設計の参考にもなります。

全天周囲モニターとリニアシート解説

全天周囲モニターは、コクピット内壁を全面ディスプレイ化し、パイロットを中心に360度全方向の映像を映し出すシステムです。これにより空間的な死角がほぼ排除され、戦況の把握が格段に容易になります。

映像は機体外部のカメラ群やセンサーで取得され、リアルタイムで合成・表示される仕組みです。さらに情報オーバーレイ機能によって、敵機識別マーカー、武装残量、警告表示などを一括管理でき、視覚情報の集約が可能となります。

リニアシートは、電磁制御による浮遊構造を採用し、急加速や被弾時の衝撃を効果的に軽減します。座席下や背面のアクチュエーターがGの方向に応じてシートを傾斜・移動させ、パイロットの身体負担を分散する設計です。これにより長時間の高機動戦闘においても、認知負荷や疲労の蓄積を抑え、持続的な戦闘行動を支えることができます。

設定画やカットモデルでは、リニアシートのレール構造、緊急脱出用の分離ライン、座面と背もたれのジョイント部などが精密に描かれています。これらを読み解くことで、安全性と操縦性能を両立させる設計思想が浮かび上がります。

全天周囲モニターとリニアシートは、単なる視界拡張や快適性の向上にとどまらず、パイロットの戦闘効率を極限まで高める中核技術といえるでしょう。

【zガンダムのコクピット】位置と変形機構

Zガンダム系のコクピットは、胸部中央にブロック状で組み込まれ、可変機構と連動して変形時にわずかに位置が変化する設計が採用されています。変形時には、パイロットの視界や操縦感覚を維持するため、コクピットブロックが独立して保持され、変形後の機体姿勢に応じた位置関係を確保します。

この配置は、胴体内部の構造的干渉を避けつつ、可動部品と連動させる高度な設計思想の産物です。

設定画では、胸部ブロックの回転軸やロック機構、変形時に確保されるクリアランスが詳細に描かれています。特に0.5秒前後という短時間での変形動作中に、コクピット内部の計器やモニター表示が途切れず連続性を保つ設計は、パイロットの操縦負荷を低減し、戦闘行動の即応性を高めます。

また、胴体中央という位置は重心との近さから加減速時の負担を最小化されるので、長時間の高機動戦闘でも安定した操縦が可能です。

この方式は、Z系の象徴的な特徴であり、可変モビルスーツ設計の中でも特に評価される要素です。内部の空間配分、機構の干渉回避、操縦感覚の一貫性という三つの課題を同時にクリアした好例といえます。

zガンダムのコクピットが狭い理由と背景

Zガンダム系のコクピットが狭いとされる要因には、可変機構の複雑さと高い耐衝撃性を両立させる設計要求があります。胸部内部には変形用の回転軸、ロック機構、補強フレームのほか、緊急分離装置や各種配管・配線が集中しており、その結果としてパイロット用スペースは必要最小限に制限されています。

シート周囲の余裕も極めて限られた構造です。

この制約を補完するのがリニアシートです。高い衝撃吸収性能により、限られた空間でも安全性と操作性を維持することが可能となっています。また、壁面の段差や配線の逃げ加工、肩固定具やハーネスの位置設定など、細部に至るまで省スペース化と機能性の融合が図られています。

設定画を詳細に観察すると、各部品がミリ単位で緻密に配置されている様子が確認でき、設計者の精巧な意図が浮かび上がります。狭さは単なる不利ではなく、操作範囲を最小化することで反応速度や入力精度を高める要素として機能しているのです。

【ガンダムのコクピット設定画】エンタメ的な価値を総括

『機動戦士ガンダム』TVシリーズの放映は1980年1月に終了しました。にもかかわらずその人気の高さからシリーズ化が続き、2025年現在も新作の噂がささやかれています。

この記事ではシリーズを通したガンダムのコクピット設定に焦点を当てました。以下は本記事で解説したポイントをまとめた15項目です。

- 胴体中央配置は重心に近く安全性と操縦安定性を両立している

- 頭部配置は視界や脱出性に優れるが被弾リスクが高い

- 可変機構では特殊配置が採用され変形と視界確保を両立している

- 操作系は物理レバーからAI補助型へと進化している

- 模型再現には公式資料や高精度画像の活用が有効である

- ハッチ構造の違いが整備性や乗降性に影響している

- 画像資料は質感や立体感の把握に不可欠である

- モニターは三面式から全天周囲型へ進化し情報統合が進んでいる

- 展示やVR体験は空間設計理解に役立つ

- スコープは狙撃特化機や特殊環境下で有効性を保つ

- 全天周囲モニターとリニアシートは戦闘効率を高める要素である

- Z系コクピット配置は可変機構の干渉を避けた高度な設計である

- Z系コクピットの狭さは耐衝撃性と省スペース化の結果である

- 設定画は設計意図や構造を理解する一次資料として価値が高い

- 再現や考察は設定画の詳細観察が出発点となる

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

戦闘機 エンジンの仕組みを徹底解説|ジェット推進の原理と特徴とは

F22戦闘機の価格について徹底解説/維持費や導入困難な背景も紹介

飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策

【ケムトレイルと飛行機雲】見分け方と科学的根拠をわかりやすく解説