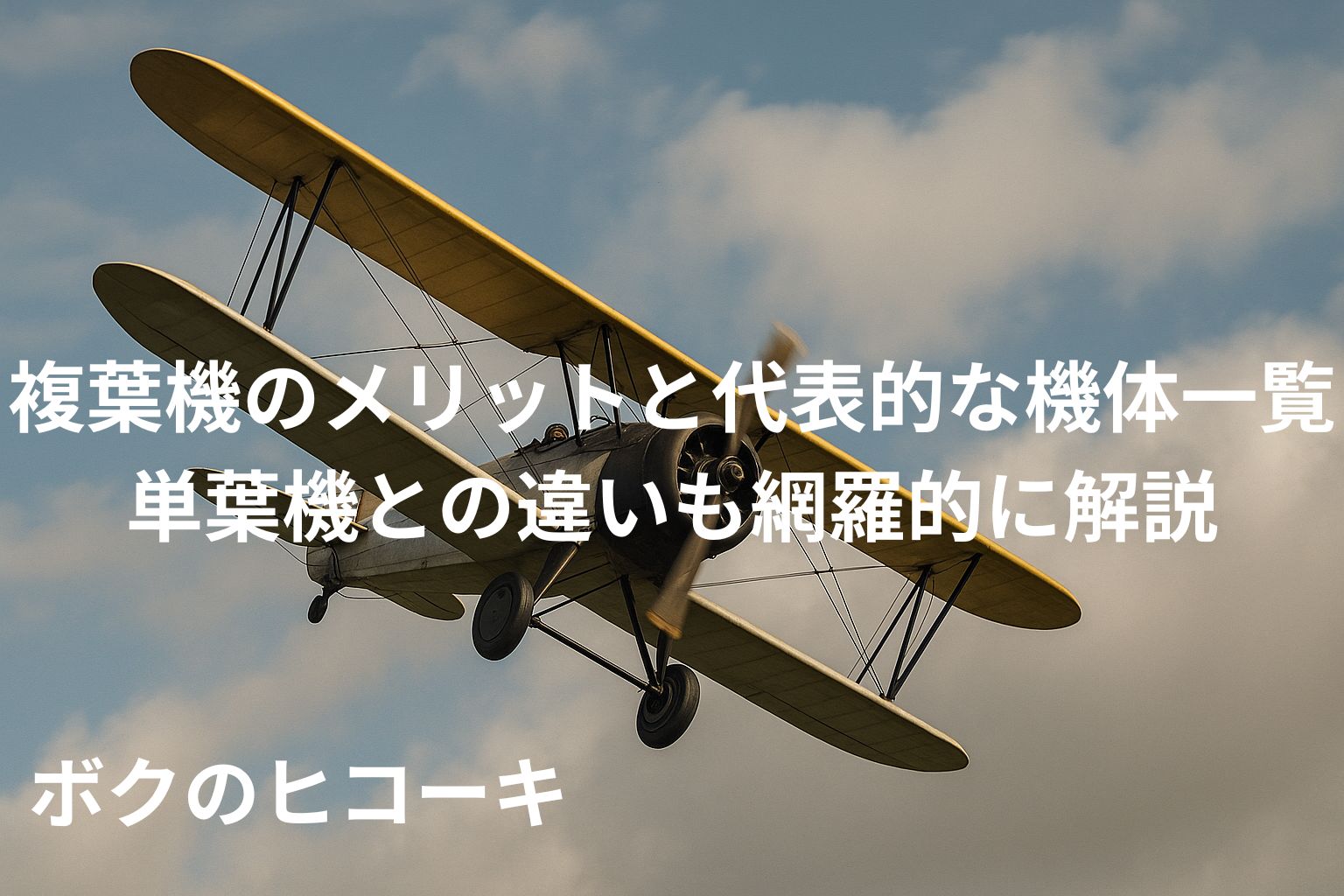

複葉機のメリットを調べていると、低速での挙動や短距離離着陸に強いといった利点が語られますが、その一方でデメリットも少なくありません。

複葉機とは何か、その仕組みやプロペラの配置、戦闘機としての使われ方、日本軍での実例、そして速度に関する評価まで整理すると、複葉機の利点は何かが見えてきます。

本記事では複葉機一覧も示し、単葉機と複葉機の違いはという疑問にも答えます。最終的にたどり着く結論は、複葉機が今も愛される理由は性能の数値だけではなく、歴史と人に紐づく物語にあるという点です。

- 複葉機のメリットとデメリットの要点

- 構造と仕組みが生む飛行特性の理解

- 歴史的運用事例と速度性能の実像

- 単葉機との違いと今に続く価値観

複葉機のメリットと歴史的背景

- 複葉機とは何かを分かりやすく解説

- 複葉機の仕組みと設計上の工夫

- 複葉機のメリットと時代的必要性

- 複葉機のデメリットと限界

- 日本軍で活躍した複葉機の事例

複葉機とは何かを分かりやすく解説

複葉機とは、上下二枚の主翼を持つ航空機の総称です。この構造は航空黎明期において極めて重要な役割を果たしました。三枚以上の主翼を持つ機体は三葉機や多葉機と呼ばれ、複葉機とは区別されます。

複葉構造が選ばれた背景には、20世紀初頭の航空工学の制約があります。当時のエンジンは出力が限られ、また金属加工や複合材といった高強度素材は実用化されていませんでした。そのため、短い翼を二枚重ねて翼面積を確保し、揚力を十分に得る設計が最も現実的だったのです。

第一次世界大戦期、複葉機は戦場の主力として採用されました。これは、複葉構造が比較的低速でも安定した揚力を発揮し、急旋回や上昇・下降を素早く行えることから、偵察や格闘戦に適していたためです。例えば、英軍のソッピース・キャメルや仏軍のニューポール17といった複葉戦闘機は、当時の空中戦で高い戦果を挙げました。

参考資料:RAF Museum | Free Entry Aircraft Museum in London …

やがて1920年代後半から1930年代にかけて、軽量高強度の金属素材や単葉機用の高出力エンジンが普及し、空力設計の改良も進みます。この結果、単葉機が速度・航続距離・武装搭載量で優位に立つようになり、複葉機は主力の座を譲りました。

しかし、複葉機の特性は完全に消えたわけではありません。曲技飛行用機や農業用散布機、さらには訓練機など、低速安定性や短距離離着陸能力が求められる分野では、今なお複葉機が活躍しています。

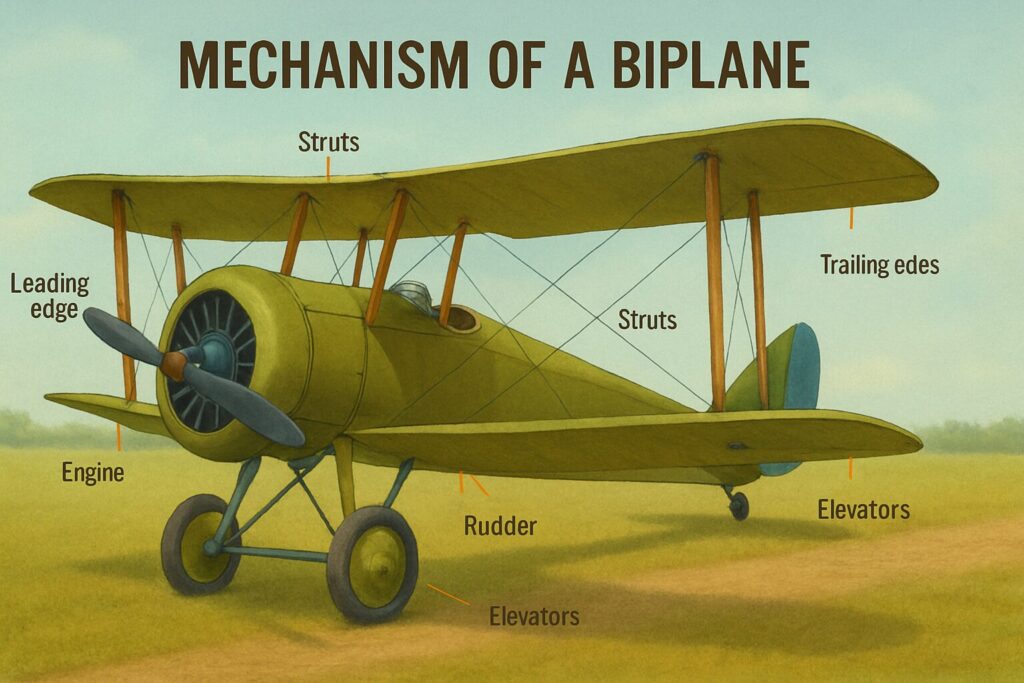

複葉機の仕組みと設計上の工夫

複葉機の核心的な構造的特徴は、上下二枚の主翼が作り出す大きな有効翼面積です。この翼面積は揚力に直結し、低速でも十分な浮揚力を確保できます。上下翼の間はストラット(支柱)とワイヤー(張線)で補剛されており、この構造により木製や布張りといった比較的軽量な素材でも必要な剛性を保つことが可能になります。

設計上の工夫として、多くの複葉機では上下翼が前後に少しずらされる「スタッガー」配置を採用します。また、上翼の迎角を下翼よりわずかに大きく設定する「アナヘドラル」調整によって、失速時に上翼から先に揚力が失われ、機首が自然に下がる特性が得られます。

これにより、操縦士は失速からの回復操作が容易になり、特に初期の操縦訓練においては安全性が高まるのです。

ただし、この構造には空力的な弱点も存在します。上下翼間で生じる干渉や、外部に露出したストラット・ワイヤーが引き起こす抗力は、単葉機と比べて空力効率を低下させます。

にもかかわらず、翼幅を抑えながら必要な揚力を得られるため、取り回しや格納性に優れており、狭い飛行場や未整地でも運用が可能でした。これは、インフラ整備が不十分だった黎明期の航空事情に合致した設計思想と言えます。

複葉機のメリットと時代的必要性

複葉機の最大の利点は、低速飛行でも十分な揚力を発揮できる点です。翼面積を大きく取れるため、当時の低出力エンジンでも離陸・着陸が短距離で可能になり、巡航飛行も安定して行えました。また、上下翼と補剛構造によって機体の剛性が高く、木材や布張りといった軽量素材でも強度的に実用に耐えうる機体を作れました。

さらに、翼幅を抑えて面積を稼げる構造は、狭い滑走路や野外の簡易飛行場での運用を容易にします。旋回性能の高さは格闘戦において優位性を発揮し、失速特性の穏やかさは訓練機としての適性を高めました。

このような特性は、第一次世界大戦から戦間期にかけての航空作戦や訓練体系において、複葉機が不可欠な存在であった理由を説明しています。

現代の基準では速度や航続距離で劣る複葉機も、当時の技術的・運用的条件を考慮すると、極めて合理的かつ効率的な設計だったと言えます。特に、空港インフラやエンジン性能が制限要因となる時代においては、複葉機はまさに時代の要請に応える航空機だったのです。

複葉機のデメリットと限界

複葉機の構造は低速域での安定性や旋回性能に優れる一方で、高速化や長距離飛行において明確なデメリットがあります。

最も大きな弱点は、空気抵抗(抗力)の大きさです。上下二枚の翼が互いに干渉し、気流の流れを乱す「干渉抗力」が発生します。さらに、翼を支えるストラットや張線は空気の通り道を阻害し、その表面が生む形状抗力も無視できません。

これらの要因が積み重なることで、複葉機の最高速度は一般に時速400〜520km程度に制限されました。この速度は、1930年代以降に登場した全金属製単葉戦闘機の時速600km以上という性能に比べると、大きく劣ります。そのため、速度と航続距離が重視される任務、例えば長距離爆撃や高速迎撃任務などでは複葉機は不利でした。

また、複葉機の構造は視界や装備配置の自由度にも制約をもたらします。上下の翼が操縦席からの視界を遮り、特に上方や下方の視認性が低下します。さらに、外部構造が多いため整備性が低下し、重量増にもつながります。

材料技術や空力設計が進歩するにつれて、複葉機の設計思想は時代の要請にそぐわなくなり、主力機の座を単葉機に譲ることとなりました。

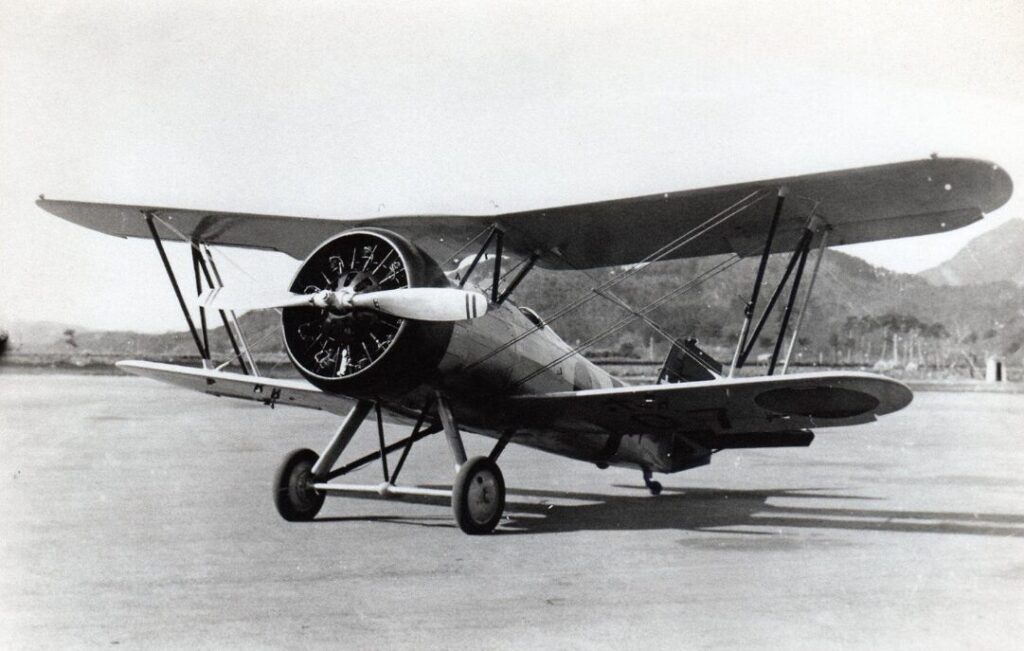

日本軍で活躍した複葉機の事例

日本の航空史においても、複葉機は重要な役割を果たしました。陸軍最後の複葉戦闘機である九五式戦闘機は、日中戦争初期に投入され、その高い旋回性と安定した操縦性で空戦や地上支援任務をこなしました。

しかし、ノモンハン事件ではソ連軍の高速単葉機と交戦し、その速度差が戦術面での不利を招きました。この結果、陸軍は九七式戦闘機などの単葉機へ移行していきます。

海軍でも複葉機は活躍しました。九五式艦上戦闘機は海軍最後の複葉艦上戦闘機であり、空母からの運用において優れた離着艦性能と機動性を発揮しました。また、練習機としては九三式中間練習機(通称「赤とんぼ」)が広く使われ、数多くのパイロット育成に貢献しました。

爆撃機分野では九六式艦上爆撃機が知られ、複葉構造の剛性と短距離離着陸性能を生かして艦隊運用に適応しました。

これらの事例は、日本軍における複葉機の価値が速度性能ではなく、運用の柔軟性や操縦性にあったことを示しています。複葉機は単葉機への過渡期を象徴する存在であり、その運用経験は後の航空機開発やパイロット育成に引き継がれました。

現代に受け継がれる複葉機のメリット

- 戦闘機としての複葉機の役割

- 複葉機のプロペラ配置と性能特性

- 複葉機の速度性能とその限界

- 世界と日本の代表的な複葉機一覧

- 単葉機と複葉機の違いは?

- 複葉機のメリットが今も語り継がれる理由

戦闘機としての複葉機の役割

第一次世界大戦では、複葉戦闘機が空中戦の主役として活躍しました。当時の空戦は短距離での格闘戦が主流であり、旋回半径の小ささや失速特性の穏やかさが大きな戦術的なメリットが。例えば、英軍のソッピース・キャメルは高い旋回性能で知られ、敵機の背後を取るドッグファイトで圧倒的な存在感を示しました。

戦間期から第二次世界大戦初期にかけても、一部の空軍では複葉戦闘機が現役を続けました。ソ連のポリカールポフ I-153やイタリアのフィアット CR.42はその代表例で、速度面では単葉機に劣るものの、低空での機動性や離着陸性能を活かした戦術に運用されたのです。

さらに、イギリスのフェアリー ソードフィッシュのような複葉雷撃機は、第二次世界大戦後期まで現役で使用されました。速度では敵機に劣っていても、低速での安定飛行や短距離での発艦が可能であり、夜間攻撃や対潜哨戒など特殊任務で成果を挙げています。

これらの事例から、複葉機は速度競争では不利でも、特定の作戦環境下では依然として価値を発揮できる航空機であったことがわかります。

複葉機のプロペラ配置と性能特性

複葉機の多くは、機首前方にプロペラを設置する牽引式(トラクター型)配置を採用していました。この方式は、プロペラが新鮮な気流を受けられるため推力効率が高く、同時に空冷エンジンの冷却効率向上にも寄与します。

また、エンジンとプロペラを機首に置くことで重心位置が安定し、操縦特性が向上します。こうした要素は、特に布張り木製構造の時代には安全性や整備性の面で重要でした。

第一次世界大戦期の戦闘機では、機関銃を前方に向けて固定搭載するため、プロペラの回転と干渉しないよう「同期装置」が導入されました。この仕組みにより、回転するプロペラブレードの間を縫うように弾丸を発射でき、前方視界と攻撃能力を両立させることが出来たのです。

一部の設計では後方にプロペラを配置する押し出し式(プッシャー型)が試みられました。

これにより前方視界は確保しやすく、機首に大型武装やカメラを搭載できる利点があったからです。しかし、エンジン冷却や気流の整流が難しく、振動や騒音が増加する傾向がありました。そのため、最終的には牽引式が主流として定着しました。

複葉機の速度性能とその限界

複葉機の速度性能は、構造上の特性から上限がありました。上下の翼が生む干渉抗力、ストラットや張線の形状抗力などが合計され、高速飛行時の抵抗は単葉機に比べて大きくなります。結果として、1930年代の最新複葉戦闘機でも最高速度はおおむね時速400〜520km程度にとどまりました。

代表的な機体の速度データを比較すると、フィアット CR.42(約520km/h)は複葉戦闘機としては高速ですが、同時期の単葉戦闘機であるメッサーシュミットBf 109(約570〜640km/h)には劣ります。日本陸軍の九五式戦闘機(約440km/h)やソ連のポリカールポフ I-153(約444km/h)も同様に、速度面での限界が見られました。

しかし、この制約は必ずしも欠点ばかりではありません。複葉機は低速域での操縦安定性に優れ、短距離離着陸性能も高いため、滑走路条件が悪い前線基地や空母運用に適していたからです。速度競争が戦術の中心となる以前の時代や、特殊な作戦環境では、この特性がむしろ優位に働くこともありました。

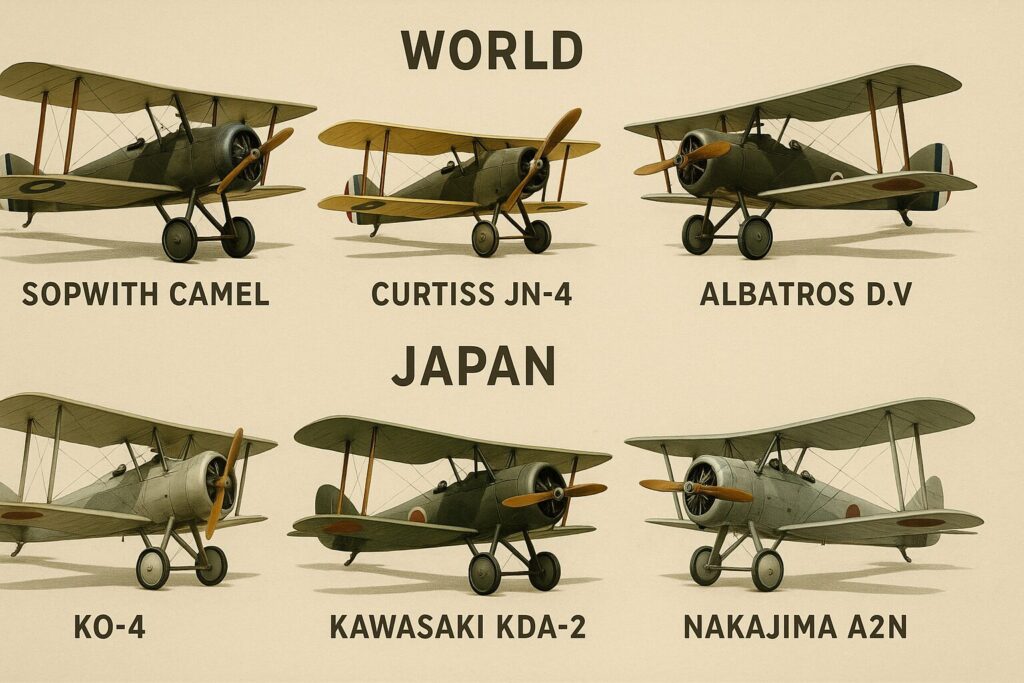

世界と日本の代表的な複葉機一覧

複葉機の歴史を俯瞰すると、その用途や時代背景によって多種多様な機体が開発されてきたことがわかります。以下は、世界と日本の代表的な複葉機とその特徴をまとめた一覧です。

| 機種名 | 国・時代 | 用途・特徴 |

|---|---|---|

| ソッピース キャメル | 英・第一次大戦 | 高い旋回性能を誇る戦闘機 |

| ニューポール 17 | 仏・第一次大戦 | 上昇性能と運動性に優れる |

| グラマン F3F | 米・戦間期 | 米海軍最後の複葉戦闘機 |

| 九五式戦闘機 | 日・戦間期 | 陸軍最後の複葉戦闘機 |

| 九五式艦上戦闘機 | 日・戦間期 | 海軍最後の複葉艦戦 |

| ソードフィッシュ | 英・第二次大戦 | 複葉雷撃機として長期間活躍 |

| ポリカールポフ I-153 | ソ連・第二次大戦 | 高い機動性を持つ複葉戦闘機 |

| ボーイング ステアマン 75 | 米・戦間期〜戦後 | 大量生産された練習機 |

| ピッツ スペシャル | 米・現代 | 曲技飛行用複葉機 |

| グラマン アグキャット | 米・戦後 | 農業用散布機として使用 |

| PZL M-15 | ポーランド・戦後 | 世界唯一の複葉ジェット農業機 |

| An-2 | 旧ソ連・戦後 | 大型複葉輸送機として長寿命運用 |

この一覧からも、複葉機が戦闘、練習、農業、輸送など幅広い用途で活用されてきたことが分かります。特にAn-2のように戦後も長く運用されている機体は、複葉機の基本設計が特定の用途において今なお有効であることを示しています。

単葉機と複葉機の違いは?

単葉機と複葉機の最大の違いは、主翼の枚数とそれに伴う空力特性、構造設計の思想にあります。

単葉機は翼が一枚で、補剛材や張線が不要なため外部構造がすっきりしており、抗力が少なく高速飛行に適しています。また、全金属製の構造やモノコック構造が普及したことで、高い強度と軽量化が両立し、長距離飛行や高速巡航性能を向上させました。

一方、複葉機は上下二枚の翼を持ち、翼面積を容易に増やせることから、低出力エンジンの時代でも十分な揚力を確保できました。

張線やストラットで補剛するため、木材や布といった軽量素材でも必要な剛性を保てます。その結果、短距離離着陸性能や低速域での安定性に優れ、整備環境が整っていない未舗装滑走路や狭い基地でも運用可能でした。

以下の比較表は、単葉機と複葉機の主な特徴を整理したものです。

| 観点 | 単葉機 | 複葉機 |

|---|---|---|

| 空力効率 | 高い | 干渉と補剛材で不利 |

| 最高速度 | 高速域に強い | 低速域が得意 |

| 構造 | シンプル、材料依存 | 補剛で剛性確保しやすい |

| 運用環境 | 長滑走路・高速巡航 | 短距離離着陸・未整地 |

| 主な現用分野 | 旅客・軍用主力 | 曲技・農業・小型輸送 |

このように、両者は設計思想や得意分野が異なり、必ずしも一方が他方を完全に置き換えるわけではありません。現代でも、曲技飛行や農業用航空機などでは複葉機の特性が評価され続けています。

複葉機のメリットが今も語り継がれる理由

複葉機はすでに軍用主力機としては姿を消しましたが、その設計思想や特性は現在でも航空史や特定の用途で高く評価されています。以下は本記事で解説したポイントをまとめた15項目です。

- 複葉機は上下二枚の翼で揚力を効率的に確保できる

- 低出力エンジン時代でも離着陸性能を確保できた

- 張線とストラットで軽量素材でも十分な剛性を得られる

- 短い翼幅で取り回しが良く狭い滑走路でも運用可能

- 低速域での操縦安定性が高く失速特性が穏やか

- 格闘戦において高い旋回性能を発揮できた

- 未整地や艦上など限られた条件下での運用に強みがある

- 複葉機の構造は整備や部品交換が比較的容易だった

- 牽引式プロペラ配置で推力効率と冷却性能を確保できた

- 同期装置の発達により正面武装と安全運用を両立できた

- 複葉機は速度競争には不利でも特殊任務で価値を発揮した

- 世界各国で戦闘、練習、農業、輸送など多様な用途に活用された

- An-2のように現代でも運用が続く大型複葉機が存在する

- 単葉機にはない短距離離着陸性能が特定分野で評価される

- 複葉機の歴史は航空機進化の重要な過渡期を象徴している

これらの特性や歴史的価値は、単なる古典機の域を超え、航空技術の発展を理解する上で不可欠な知識として今も語り継がれています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

グラマン戦闘機による機銃掃射とは何か?民間人への被害と歴史的背景

戦闘機 エンジンの仕組みを徹底解説|ジェット推進の原理と特徴とは

【ケムトレイルと飛行機雲】見分け方と科学的根拠をわかりやすく解説

飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策