P51マスタングの鹵獲について知りたい方に向けて、マスタングの鹵獲事例の経緯や最高速度、弱点、エンジンの特性、さらに値段の目安まで紹介。実戦で確認された性能や、製作の楽しみが広がるプラモの魅力も取り上げます。

また、P51のPの意味や馬力の具体値、鹵獲品の定義、生産数に至るまで、幅広い疑問を整理し分かりやすく解説。史料に基づく事実関係を中心に、背景や比較データも交えて読み解きます。

- 1945年のP51 鹵獲の経緯と関係部隊の概要

- 速度や馬力など実測に近い数値と運用上の注意点

- 市場相場やプラモ選びの目安と着眼点

- 用語と生産数の基礎知識と確認ポイント

P51鹵獲の経緯と概要

- P51マスタング鹵獲の発生場所と時期

- 復元と移送で示すP51マスタングの性能

- P51マスタングのエンジン馬力は?

- P51の「P」は何を意味する?

- 模擬空戦で浮き彫り/P51の弱点

P51マスタング鹵獲の発生場所と時期

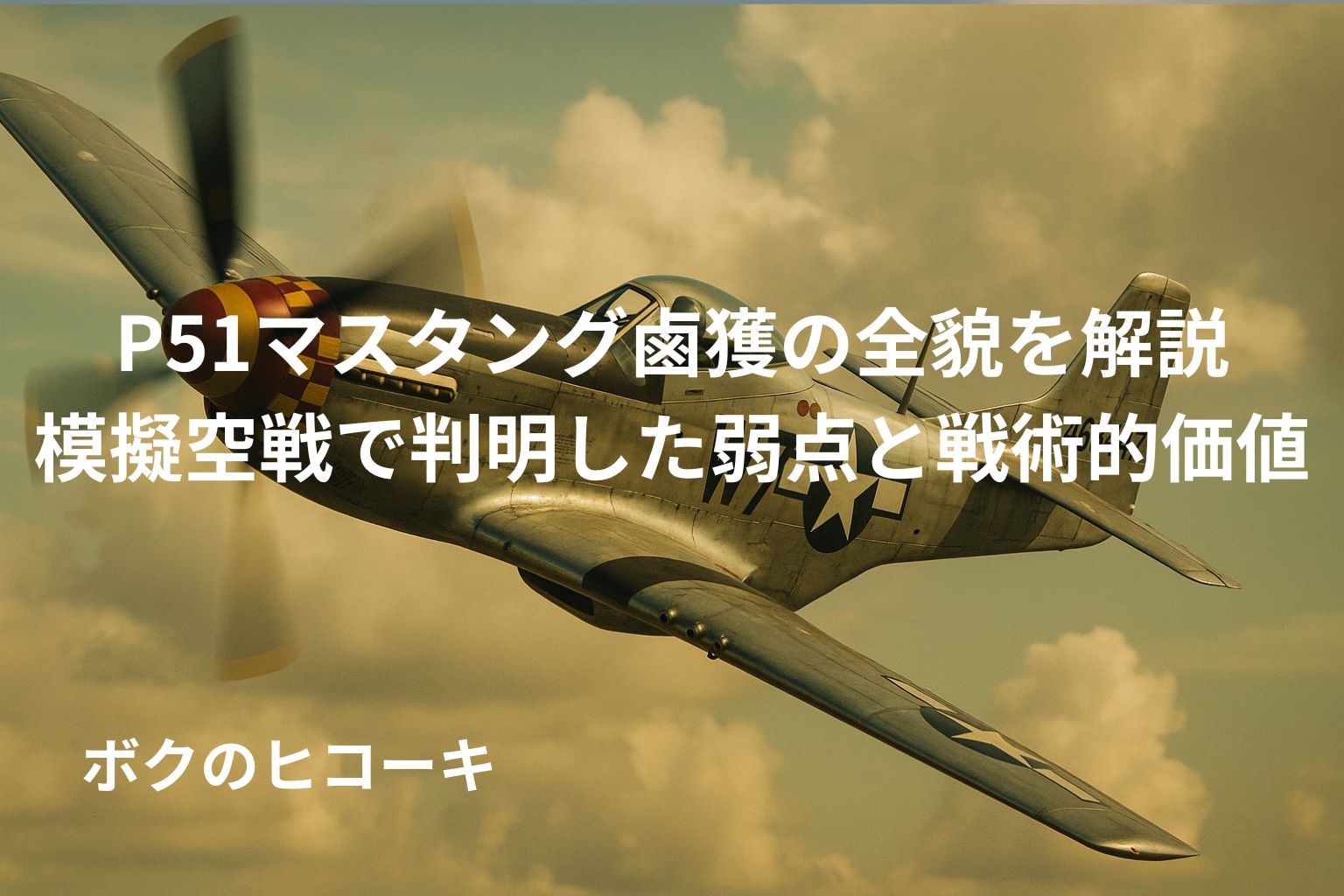

1945年2月、中国戦線の揚子江流域において、アメリカ陸軍航空軍のP51Cマスタングが対空砲火を受けて不時着しました。この機体は日本軍により無傷に近い状態で鹵獲され、航空史に残る貴重な事例となったものです。

搭乗していたのは第51戦闘航空群第26戦闘飛行隊に所属するサミュエル・マクミランJr少尉で、彼の機体は現地で確保後、日本軍の整備部隊の手により飛行可能な状態に復元されています。

鹵獲機は外装に特徴的な変化を受けています。米軍の星章は消され、その上に日本軍の識別マークである日の丸が塗られました。一方で、アメリカ軍特有の機首に描かれていたシャークマウスはそのまま残され、独特な外観を見せていました。

その後、機体は北京や南苑を経由し、最終的に東京・福生に所在する陸軍航空審査部へと移送されました。ここでは実戦的な性能比較試験が行われ、P51Cの強みと弱点が詳細に研究されることになります。

このように鹵獲から移送、試験に至るまでの過程は、日本軍が当時どれほどこの機体の価値を重視していたかを如実に物語っています。

復元と移送で示P51すマスタングの性能

鹵獲直後のP51Cは不時着の影響で一部損傷していましたが、日本軍の整備班は短期間で修復を完了させました。修復作業ではエンジンや冷却装置、降着装置などの主要部品が点検され、整備性の高さと信頼性が確認されています。

この過程は、P51が設計段階から現場での修理容易性を意識して開発されたことを裏づけるものといえます。

運用面では、高オクタン価燃料の確保が最大の課題でした。アメリカ機が使用する100オクタン以上の燃料は当時の日本では入手困難であったため、鉄道輸送による事前配備が行われ、各地での運用が可能となりました。こうした補給体制の工夫によって、鹵獲機は継続的に飛行試験へ供されることができたのです。

福生ではドイツから輸入されたFw190や、過去に鹵獲したP-40、さらに国産の三式戦闘機「飛燕」や四式戦闘機「疾風」と並行して性能比較試験が実施されました。その結果、速度性能においてP51Cが明確に優れていることが確認され、日本軍に大きな衝撃を与えたのです。

また、試験後はアグレッサー機(模擬敵機)として各地の防空部隊に派遣され、実戦さながらの模擬空戦に使用されました。これにより、パイロットたちはアメリカ戦闘機と交戦する際の戦術を事前に研究でき、戦技指導に大きな成果をもたらしたのです。

P51マスタングのエンジン馬力は?

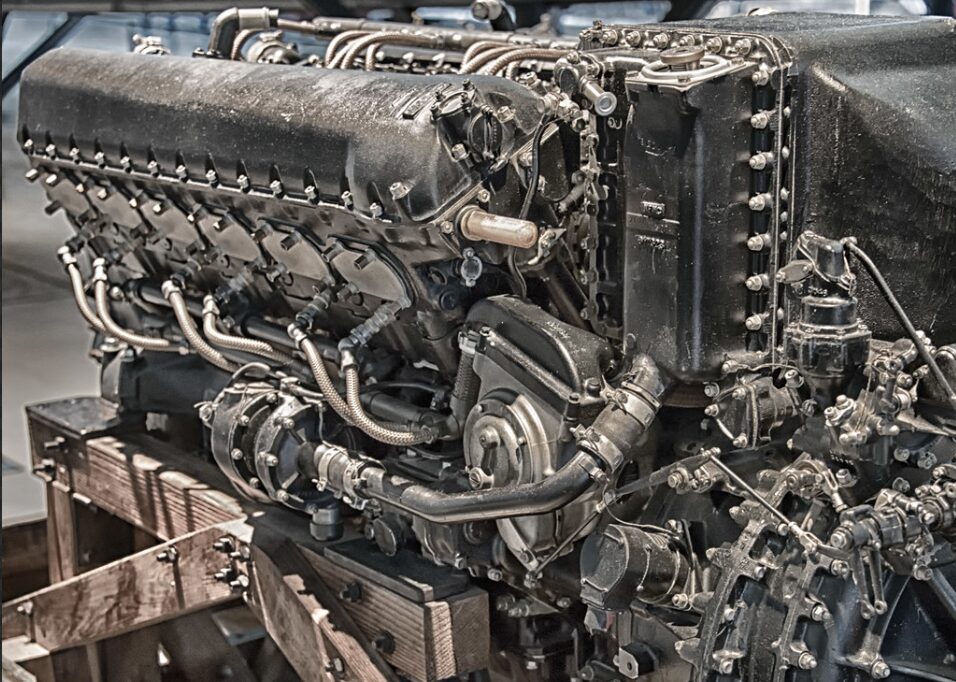

P51マスタングは、開発初期にはアリソンV-1710エンジンを搭載していました。このエンジンは低中高度での性能には優れていましたが、高高度になると出力が急激に低下するという弱点があったのです。

その後、主力型ではパッカード社がライセンス生産したロールス・ロイス・マーリンV-1650シリーズが採用され、二段二速の機械式過給機により高高度でも安定した出力を維持できるようになりました。

そして、ロールス・ロイス社からマーリンのライセンス生産を受託したパッカード社によって、「パッカード・マーリン」が製造されました。こうして米陸軍が運用するマスタングにはP-51B以降、このパッカード・マーリンが搭載されることになり、米国においてもマスタングは、エース戦闘機として運用されることになったのです。

具体的には、P51D型に搭載されたV-1650-7エンジンの定格出力は約1490馬力で、離昇や戦闘時の緊急出力では1700馬力を超える性能を発揮したと報告されています。この高出力は、高高度でのB-17やB-24といった大型爆撃機の護衛任務を成功させる上で大きな役割を果たしました。

ただし、実際の戦場での性能は燃料の品質や外部装備の有無によって変動しました。増槽タンクや爆弾を搭載した状態では重量が増し、加速や上昇力に影響を及ぼすこともあったのです。パイロットが二段二速過給機を適切に切り替え、高度とエンジン性能を最適化する操作が求められました。

こうした高度なエンジン技術は、第二次世界大戦後の航空機開発にも大きな影響を与えました。なお、エンジン出力や設計思想に関する詳細な技術資料は、ロールス・ロイス社やアメリカの公的研究機関が公開している一次資料に基づいて確認することが可能です(出典:アメリカ国立航空宇宙博物館 https://airandspace.si.edu/)。

二段二速過給の要点

P51マスタングに搭載されたパッカード製マーリンエンジンの大きな特徴のひとつが、二段二速過給機の採用です。この仕組みは、2つのインペラ段と2つのギヤ比を組み合わせて作動させることで、あらゆる高度域に対応できるよう工夫されています。

まず低中高度では、第一段の過給を軽くかけて機械的な損失を抑えつつ、効率的な出力を発揮します。空気密度が十分にある環境では過度な圧縮を必要としないため、無駄なくパワーを引き出せるのです。これに対し、高度が上がり空気が薄くなると、第二段のインペラが作動し、より強い過給を行います。

これにより充填効率が確保され、出力低下を最小限に抑えることが可能になりました。

さらに、二速機構によってギヤ比を切り替えることができ、例えば高度3,000メートル付近からは低速ギヤ、高度5,000〜6,000メートルを超えると高速ギヤに切り替えることで効率を維持します。この切り替えによって、パイロットは高度9,000メートル近くでも安定した速度と上昇率を確保できたのです。

この二段二速過給機の採用は、P51を単なる戦闘機から「長距離高高度護衛機」へと進化させました。B-17やB-24といった大型爆撃機をヨーロッパ上空の高高度で護衛できた背景には、この高度なエンジン制御技術がありました。二段二速過給機の設計思想は、戦後のジェットエンジン時代に至るまで航空機技術の基盤となっています。

技術的な詳細や史料については、アメリカ航空宇宙局(NASA)が公開している航空エンジンに関する研究報告に記録されています(出典:NASA Technical Reports Server https://ntrs.nasa.gov/)。

P51の「P」は何を意味する?

P51マスタングの「P」は、アメリカ陸軍航空隊における分類で「Pursuit(追撃機)」を意味しています。当時、アメリカでは戦闘機を「追撃機」と呼び、敵機の迎撃や制空戦闘に特化したカテゴリーとして体系化していました。

1930年代から1940年代半ばまでは、この「P」記号が一貫して使用されており、P-38ライトニングやP-47サンダーボルトといった他の著名な機体も同じ命名規則に従っていました。

しかし、第二次世界大戦が終結した1947年、アメリカ空軍が陸軍から独立し、新たに「United States Air Force」として発足します。この再編に伴い1948年には命名体系が大きく改められ、従来の「P」は「F」に変更されました。Fは「Fighter(戦闘機)」の略であり、任務の多様化や技術革新を反映した呼称です。

以後、P51は「F-51」と改称され、朝鮮戦争でも実戦投入されるなど長く運用されました。

この名称変更は単なる記号の切り替えではなく、戦闘機の役割が「追撃」という限定的な枠から、制空、地上攻撃、護衛といった広範な任務に拡張されたことを象徴しています。航空史の中で「PからFへの移行」は、冷戦期の航空戦力の変化を示す重要な転換点と位置づけられているのです。

詳細な命名規則の変更経緯は、アメリカ空軍の公式資料でも確認することが可能です(出典:U.S. Air Force Historical Research Agency https://www.dafhistory.af.mil/)。

模擬空戦で浮き彫り/P51の弱点

P51マスタングは、卓越した速度性能と航続距離によって戦略面で大きな成果を残した一方、模擬空戦や実戦の記録から複数の弱点も浮き彫りになっています。特に日本軍に鹵獲された機体を用いたアグレッサー運用では、徹底した検証により実際の弱点が具体的に確認されました。

弱点として代表的なのは以下の点です。

- 後方視界の制限

B型やC型ではキャノピー形状の影響で後方視界が悪く、敵機の接近を察知しにくい問題がありました。改修型ではマルコムフードが導入され、D型以降はバブルキャノピーが標準化されたことで改善されましたが、初期型では被弾率増加の要因となったと考えられます。 - 低速域での機動性不足

薄い翼型は高速性能には優れていたものの、低速時の揚力に不利があり、旋回性能で日本機やドイツ機に劣る場面が多く記録されています。失速特性も鋭いため、速度を落としすぎると制御が困難になる傾向がありました。そのため、一撃離脱戦法を維持することが有効な戦術とされました。 - 冷却システムの脆弱性

特徴的な腹部ラジエーターは冷却効率に優れていましたが、被弾に弱く、一度損傷を受けると冷却液が失われ、短時間で出力低下から飛行不能に至る危険性がありました。実戦では「ラジエーターを撃たれれば帰還は難しい」と言われるほどでした。 - 火力の相対的不足

D型で12.7mm機銃6挺に強化されたものの、20mmや30mm機関砲を装備した他国機と比べると瞬間火力に劣る場面もありました。そのため、P51は命中精度を重視し、長射程から集中射撃を行うことで戦闘優位を築く戦法が求められました。

P51マスタングは高い速度と航続力を武器に大きな成果を上げながらも、設計上の制約や戦場環境によりいくつかの明確な弱点を抱えていたことがわかります。

このように弱点は少なくありませんが、速度と加速力、そして長大な航続距離を最大限に活かすことで、P51は依然として当時の最強クラスの戦闘機であり続けました。模擬空戦による検証は、単に欠点を洗い出すだけでなく、戦術の確立やパイロット教育に大きな貢献を果たした点で意義深いものといえます。

P51鹵獲で判明した実像

- 実測で見るP51マスタングの最高速度

- 市場相場で理解するP51マスタングの値段

- 現存機で検証するP51マスタングのプラモ

- 生産史から読むP51の生産数は?

- 「鹵獲品」とはどういう意味ですか?

- 【まとめ】P51マスタング鹵獲の意義と研究課題

実測で見るP51マスタングの最高速度

P51マスタングの最高速度は、試験条件や搭載装備の有無によって大きく変動します。公称値としてよく引用されるのは約700km/hを超える速度ですが、これは実験的条件下で、余計な装備を外し、機体表面を研磨して抗力を最小化した場合の数値です。通常の戦闘状態では、この値は大きく下回るのが一般的でした。

実戦装備を備えた標準状態ではおおよそ650km/h前後とされ、さらに増槽や爆弾などを搭載すると50〜80km/h程度の速度低下が確認されました。これは重量増加だけでなく、外部装備による抗力増加が影響したためです。

加えて、B型のファストバック形状からD型のバブルキャノピーへ移行する際には、わずかに抗力が増え、実測速度の低下が見られましたが、それ以上に全周視界を得られる運用上のメリットが重視されました。

このようにP51の速度性能は単なるカタログ値ではなく、飛行状態や任務装備に強く左右されるため、数値を読み解く際には「どの条件下での計測か」を必ず考慮する必要があります。実際の運用評価でも、この点が繰り返し強調されました。

試験値と実戦値の比較

| 条件 | 代表高度 | 最高速度の目安 |

|---|---|---|

| 試験仕様(軽装・研磨) | 約7600m | 約700〜703km/h |

| 実戦装備・増槽なし | 約7000m | 約640〜660km/h |

| 実戦装備・増槽装着 | 約7000m | 約580〜610km/h |

この比較からもわかる通り、試験値はあくまで理想条件下の性能を示したものであり、実戦での数値とは乖離があります。速度評価に際しては、カタログスペックをそのまま信じるのではなく、試験条件や装備状況まで含めて総合的に解釈することが欠かせません。

市場相場で理解するP51マスタングの値段

第二次世界大戦期におけるP51マスタングのユニットコストは約50,985米ドルで、当時の量産戦闘機としては中程度の価格帯に位置していました。これは、長距離護衛機としての高性能を考慮すればコストパフォーマンスの良さを示しています。

現在では、コレクター市場や航空ショーで実際に飛行可能な機体が取引されており、価格は200万〜500万米ドルに達することが珍しくありません。これらはフルレストア済みの個体で、オリジナル部品の保存状態や整備記録、戦歴の有無が価格を大きく左右します。

部分的な修復段階にある機体や未完成のプロジェクト機は数十万〜100万米ドル程度で取引されることが多く、大規模な追加整備が前提となります。購入価格だけでなく、整備のための人員や時間、現行航空規則への適合のための改修費用など、維持管理コストが非常に大きい点も無視できません。

このため、実際の相場を正確に理解するには、直近の落札事例だけでなく、整備体制や監査にかかる費用まで含めて評価することが重要です。市場全体を俯瞰して見ると、P51は歴史的価値と実用性を兼ね備えた機体として、今も高い人気を誇っていることがわかります。

価格帯の目安

| 区分 | 参考レンジ | 特徴 |

|---|---|---|

| 飛行可能・フルレストア | 200万〜500万USD | オリジナル仕様重視、履歴で変動 |

| 部分レストア・未完成 | 数十万〜100万USD | 大規模追加整備が前提 |

| 当時のユニットコスト | 50,985USD | 1945年前後の指標値 |

現存機で検証するP51マスタングのプラモ

実機の理解を深める手段として、プラモデルは非常に有効な教材となります。特にP51マスタングは模型メーカー各社から豊富にキットが展開されており、スケールや仕様によって異なる楽しみ方が可能です。

タミヤの1/32スケールキットは、内部構造まで徹底的に再現されているのが特徴で、エンジンカウルは取り外し可能、キャノピーや脚周りも可動式で、整備作業や構造理解のシミュレーションに適しています。また、初期型から後期型まで対応できる選択式パーツも充実しており、資料性の高い仕上がりを得られます。

一方で1/48スケールの「傑作機シリーズ」は、組みやすさと精度のバランスに優れ、比較的短時間で完成度の高い模型を作ることが可能です。デカールには実機のマーキングバリエーションが豊富に用意され、カルトグラフ製の高品質な印刷が採用されるケースも多く、再現性に優れています。

展示方法においては、駐機姿勢だけでなく飛行姿勢でも映えるため、製作時に運用シーンを意識した塗装やウェザリング(汚し塗装)を施すことで、実機の雰囲気をリアルに表現することができます。プラモデルは単なる趣味にとどまらず、航空史や工学的理解を深める上での実践的な学習素材ともいえる存在です。

(出典:Smithsonian National Air and Space Museum https://airandspace.si.edu/)

生産史から読むP51の生産数は?

P51マスタングの総生産数は、資料によってわずかな差異がありますが、おおむね1万6760〜1万6776機とされています。数字に幅があるのは、機体のバリエーションや試作機、派生型をどのように扱うかによってカウントが変わるためです。

たとえば、急降下爆撃機型として開発されたA-36アパッチを含めるかどうかは議論があり、この扱いによって数百機単位での増減が生じます。また、移行期に製造された少数の試作・改修型を生産数に含めるかどうか、さらにライセンス生産や輸出仕様の扱いをどうするかによっても、最終的な総数が異なるのです。

主力生産はカリフォルニア州イングルウッドとテキサス州ダラスの2工場で行われました。特に大量生産されたのはD型および双座練習型のK型であり、全体の約半数です。これは、P51が戦争後期に制空戦闘機として広く運用されたことを反映しています。

生産数の見方

| 集計方法の違い | 影響する主因 | 生産総数への影響 |

|---|---|---|

| A-36を含めるか | 攻撃機型の扱い | 数百機規模の増減 |

| 試作・小改修型の計上 | 試験・移行バッチ | 数十機規模の差異 |

| 海外派生の扱い | ライセンスや改修 | カテゴリ別の別計上 |

これらの点を踏まえると、生産数を単に「総数」として捉えるのではなく、用途別や工場別の系統を意識して解釈することが重要です。航空産業における統計の正確性は、研究や史料分析において極めて重要な要素であり、その背景には製造工場の生産能力や当時の戦略的需要が反映されています。

公式の記録については、アメリカ空軍歴史研究機関の資料で確認することが可能です(出典:U.S. Air Force Historical Research Agency https://www.dafhistory.af.mil/)。

「鹵獲品」とはどういう意味ですか?

鹵獲品という言葉は、戦場において敵軍から奪取した兵器や軍需物資を指す用語です。これは単なる戦利品ではなく、戦術研究や装備解析のために重要な意味を持ちます。たとえば、敵の戦闘機を鹵獲することで、性能試験や弱点の洗い出しを行い、味方の戦術立案に活用することができます。

陸戦法規においては、軍用物資の鹵獲は想定されていますが、民間人の私有財産を没収することは国際法上認められていません。

つまり、兵器や弾薬といった戦闘目的の資材は鹵獲可能ですが、民間財産は区別されて扱われるのです。海戦においてはさらに「捕獲審検」という制度があり、拿捕や没収が国際法に適合しているかを審査する手続きが存在しました。

用語の違いとして「捕獲」は対象範囲が広く、生物や船舶など軍事以外の領域でも使用されます。これに対して「鹵獲」はあくまで軍用品や兵器に特化した言葉であり、戦場における所有権移転や運用を前提としています。そのため、鹵獲品は戦争史や軍事研究において非常に貴重な資料価値を持つのです。

P51マスタングの鹵獲事例は、その典型的な一例として挙げられます。日本軍が入手した鹵獲機は詳細な性能試験に供され、当時の戦闘戦術の研究やパイロット訓練に大きな影響を与えました。

このように、鹵獲品は単なる「敵から奪ったもの」ではなく、戦略的資産として活用された点にこそ意味があるといえます。例も、その情報価値の大きさが運用で証明されました。

【まとめ】P51マスタング鹵獲の意義と研究課題

この記事のポイントをまとめます。

- 1945年の中国戦線でP51Cが鹵獲され戦史に記録

- 北京と南苑を経て福生で性能比較試験を実施

- Fw190や飛燕疾風と並べ速度で優位性を確認

- 日の丸上描きとシャークマウス維持が特徴

- 高オクタン燃料の確保が運用体制の鍵となった

- 各地の防空部隊でアグレッサー運用を展開

- 速度と航続を核にした戦法研究に資する成果

- 後方視界や冷却系などP51の弱点も具体化

- マーリン搭載で高高度の出力維持が明確化

- 実戦装備時の最高速は約650km毎時が目安

- 市場相場はフルレストアで数百万ドル規模

- 模型は1/32で構造理解1/48で完成効率が高い

- 生産総数は集計方法差で数十から数百機差

- 鹵獲品の概念と法的枠組みの違いを整理

- P51 鹵獲は戦技指導と資料価値の両面で重要

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

零戦を作った人を知る/設計思想や零戦の強さの理由を史実から解説

【第五世代戦闘機】トップガンの敵機はSu-57?描写の裏側を徹底解説

【ケムトレイルと飛行機雲】見分け方と科学的根拠をわかりやすく解説

飛行機に爪切りの持ち込みはOK?国内線と国際線ルールを完全ガイド