第二次世界大戦中、日本海軍が誇った戦闘機「雷電」は、重武装と高高度性能を兼ね備えた局地戦闘機として開発されました。その評価や性能は、同時期に活躍した零戦や紫電改とも比較されながら語られることが多く、戦史において独自の存在感を放っています。

中でも、B29爆撃機の迎撃における戦果や撃墜数に注目が集まる一方で、雷電の戦後の運命や現存機体の所在については、あまり詳しく知られていないかもしれません。

本記事では、「雷電」戦闘機現存の実態や、世界に残る実機がどこにあるのかを詳しく解説。また、雷電の生産数や製造工場の背景、零戦との違い、さらには紫電改や烈風 戦闘機 現存の状況も取り上げます。

さらに、「震電」戦闘機ゴジラへの登場や、戦闘機「震電」は現存しているのかといった話題にも触れ、現在、零式戦闘機はいくつ存在するのかについても正確な情報をお届けします。

航空機に興味がある方はもちろん、戦闘機の設計や保存状況について知りたい方にとっても、この記事は貴重な情報源となるはずです。雷電のように時代を超えて語り継がれる航空機に魅力を感じる方にこそ、ぜひ知っていただきたい戦闘機の世界です。

- 雷電の現存機体が世界に1機のみであること

- 現存機がアメリカに保存されている理由

- 雷電の設計特徴や評価、戦果の概要

- 他の旧日本軍戦闘機との現存状況の違い

雷電:戦闘機が現存する場所と実機の状況

- 雷電:戦闘機の現存機体はアメリカの航空博物館に保存

- 日本国内に雷電の現存実機がない理由

- 雷電の生産数と製造工場の内訳

- 雷電の評価と性能から見る設計の特長

- 模型・レプリカと現存機の違いに注意

- 高座海軍工廠製の部品が残る日本国内の事例

雷電:戦闘機の現存機体はアメリカの航空博物館に保存

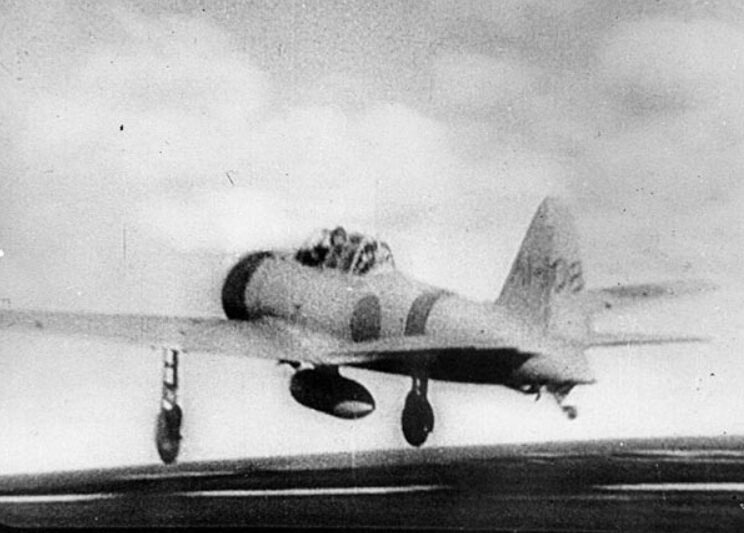

雷電の実機は、現在アメリカ・カリフォルニア州の「チノ航空博物館(Planes of Fame Air Museum)」に1機のみ現存しています。これは世界に現存する唯一の実物機体であり、日本国内には同様の実機は存在していません。

この雷電は、第二次世界大戦後にアメリカ軍が接収した機体の一つです。戦後、多くの日本軍機はスクラップ処分されましたが、アメリカはいくつかの機体を調査・研究目的で持ち帰りました。その中で、雷電は比較的良好な状態を保っており、長年にわたり丁寧に保存されてきました。

展示されている機体は「雷電二一型(J2M3)」で、三菱重工業が製造した本物の戦闘機です。現在も機体の外観はほぼ当時のままの姿を保っており、塗装やマーキングなども可能な限りオリジナルに近づけて修復されています。ただし、飛行可能な状態ではなく、あくまでも展示用に維持されているのみです。

このように、雷電の現存機体は貴重な歴史的資料であり、日本では実物を見ることができないため、航空史や戦争史に関心のある人々にとって、アメリカのこの博物館は重要な訪問先です。なお、展示場所や保存状況は今後変わる可能性もあるため、訪問の際は事前の確認が推奨されます。

日本国内に雷電の現存実機がない理由

雷電の実機が日本国内に残っていないのは、戦後の処分方針や保存体制に起因します。これは雷電に限らず、他の旧日本軍戦闘機にも共通する事情です。

日本国内に雷電の実機が存在しない理由

- 終戦後、日本は連合国の占領下に置かれた

- 占領政策により、旧日本軍の航空機は武装解除の対象となり、大量廃棄された

- 雷電も例外ではなく、爆破処理・スクラップ化が進められた

- 空襲や戦地での消耗により、保存可能な機体自体が極めて少なかった

海外で現存機が保存された背景

一方で、雷電をはじめとする一部の日本機は、戦後アメリカなどに持ち帰られ、調査・保存されました。

- アメリカは敵機の研究目的で、雷電を含む戦闘機を本国へ輸送

- 機体の設計や性能を分析するため、比較的良好な状態で保管

- このため、実物の雷電は日本ではなくアメリカで現存している

日本国内での復元・保存の課題

戦後、日本国内でも保存活動が試みられましたが、実機の不在により限界がありました。

- 一部の有志や研究者が旧軍機の保存を試みた

- しかし、国内には雷電の実物が残っておらず、復元は極めて困難

- 現在見られるのは、模型やレプリカのみであり、実機ではない

今後の保存に向けた取り組みの可能性

今後、日本国内で雷電の実機を保存・展示するためには、複数の取り組みが求められます。

- 海外にある現存機の返還交渉や、貸与による展示の検討

- 高精度なレプリカを活用した教育目的の展示強化

- 戦争遺産としての保存意義を伝える啓発活動の推進

このように、雷電の実機が日本国内に存在しないのは、歴史的背景に基づいた必然的な結果といえます。今後の保存活動では、国際的な協力と地域社会の関心が重要な要素となります。

雷電の生産数と製造工場の内訳

雷電は、三菱重工業によって開発・製造された局地戦闘機で、正式名称は「J2M 雷電」です。太平洋戦争中の日本海軍において、本土防空を目的として運用されました。

生産数としては、合計で約670機が製造されました。具体的な数は記録によって若干の差異がありますが、主に生産されていたのは、三菱の中部日本工場(現在の名古屋航空宇宙システム製作所)および高座製作所(神奈川県)です。

初期の生産は中部日本工場に集中していましたが、後半は高座工場が主力となり、生産体制の維持に重要な役割を果たしました。

雷電の生産は、零戦など他機種との兼ね合いもあり、常に安定していたわけではありません。設計の複雑さや信頼性の課題、エンジン(火星二三型)の整備性の悪さも生産効率に影響しました。また、空襲による工場への被害もあり、量産体制には限界があったのです。

さらに、雷電は局地戦闘機として本土防空に特化した設計であったため、他の戦線で活用される機会が限られていたことも、生産数が大幅に増えなかった理由の一つです。このような背景から、他の有名な戦闘機、たとえば零戦や紫電改に比べると、生産された機数は少なくなっています。

こうして見ていくと、雷電の生産体制は限られた資源と設備の中で維持されていたことがわかります。局地戦闘機という役割に特化した機体であったことが、生産規模や配備数に反映されているのです。

雷電の評価と性能から見る設計の特長

雷電の特徴と性能評価

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 戦闘機種別 | 局地戦闘機(本土防空専用) |

| 武装 | 30mm機関砲×2門、20mm機関砲×2門(計4門) |

| 主な敵機 | B-29爆撃機の迎撃を目的 |

| エンジン | 中島「火星」エンジン(最大出力約2,000馬力) |

| 性能の特長 | 急上昇性能と高高度性能に優れる |

| 長所 | 強力な火力・短時間で高高度に到達可能 |

| 短所 | 操縦性・旋回性能が悪く、視界も不良 |

| 整備性 | エンジン冷却と整備が難しく、現場運用に難あり |

| 比較対象 | 零戦や紫電改と比較されやすい |

| 設計思想 | 空中戦より爆撃機迎撃に特化した設計 |

雷電は、太平洋戦争中に日本海軍が本土防空用として採用した局地戦闘機です。その設計には独自性があり、評価も状況によって大きく異なります。

最大の特徴は、武装の強さと高高度迎撃能力に重点を置いた点です。雷電には30mmおよび20mm機関砲が計4門搭載されており、当時としては非常に重武装な戦闘機でした。特にB-29のような大型爆撃機を撃墜するために開発されたことから、その火力と突進力に重点が置かれた設計となっています。

また、エンジンには中島製の「火星」エンジンを搭載しており、馬力は最大で2,000馬力近くに達しました。この高出力により、雷電は急上昇性能に優れており、短時間で高高度に達することが可能でした。こうした特性は、本土に接近する敵爆撃機を迎撃するうえで重要な要素だったのです。

一方で、操縦性や視界の悪さといった課題も指摘されています。重武装により機体が重くなったため、旋回性能は零戦や紫電改に比べて劣り、空中戦では取り回しに苦労したという記録も残っています。また、エンジン冷却の問題や整備性の難しさも、戦線における運用に影響を与えました。

このように、雷電は「敵爆撃機迎撃」に特化したコンセプトのもとで設計された戦闘機です。空中戦での機動性よりも、高速・高火力・高高度性能を追求したという点で、他の日本機とは異なる設計思想が色濃く表れています。

模型・レプリカと現存機の違いに注意

模型・レプリカと現存機の違い

| 項目 | 現存機 | 模型・レプリカ |

|---|---|---|

| 定義 | 当時製造・運用されたオリジナル機体 | 外観を再現した復元品や模型 |

| 素材・構造 | 当時の金属素材や構造を保持 | FRPや現代の素材で再現 |

| 内部パーツ | 当時の部品や計器類を含む | 内部は再現されていないことが多い |

| 機能性 | 航空機としての本来の構造を維持 | 飛行機能などは持たない |

| 外観の忠実度 | 基本的に当時の姿を再現 | 外見は本物に近いが精度に差異あり |

雷電を含む旧日本軍の戦闘機については、博物館やイベントなどで「模型」や「レプリカ」を目にする機会があります。しかし、これらと「現存機」の違いを正確に理解しておくことは重要です。

まず、現存機とは、当時実際に製造・運用されたオリジナルの機体を指します。構造、素材、部品は基本的に当時のままであり、保存・修復されたとしても「元の機体」をベースとしています。

一方で、模型やレプリカは、外観を再現する目的で現代の素材や技術を用いて作られたものであり、内部構造やパーツはまったく異なるケースが大半です。

例えば、イベントで展示される雷電のレプリカには、外見だけを忠実に再現したものがありますが、これらは主にFRPやアルミ材で作られており、エンジンや計器類、武装などは装備されていないことが一般的です。つまり、見た目は本物に近くても、航空機としての機能や構造を再現しているわけではありません。

これを知らずに「雷電の実機を見た」と誤解してしまう例もあります。特にインターネット上の情報やSNSで写真が拡散されると、その機体がレプリカなのか現存機なのかが判別しづらくなることがあります。

したがって、展示されている雷電が「現存機」なのか「模型・レプリカ」なのかを確認するには、展示情報や解説プレート、施設の案内をしっかり読むことが大切です。また、専門家の解説や公式資料に目を通すことで、正確な知識を得ることができます。

高座海軍工廠製の部品が残る日本国内の事例

雷電の完全な実機は日本国内に存在しないものの、一部の部品や構造物が現存している事例はあります。その中で特に注目されるのが、神奈川県にあった高座海軍工廠(こうざかいぐんこうしょう)に関係する遺構や部品の存在です。

高座海軍工廠は、戦時中に雷電の量産を担った主要な生産拠点の一つです。ここでは雷電の完成機体だけでなく、胴体部や翼の構造材、計器盤といった部品が製造されていました。戦後の混乱の中で多くの部品が廃棄されましたが、工廠跡地やその周辺地域では、一部の構造材や図面が保存されていた例があります。

例えば、地域の資料館や郷土博物館では、雷電の製造に使われた治具や、機体の一部とされる金属片、あるいは試験用に作られた構造試作の部材などが展示されていることがあります。また、元工員や地元住民の証言により、地下壕に保管されていた部品が戦後見つかったという記録も残っているのです。

こうした資料は、完全な機体ではないものの、雷電が日本国内で実際に製造され、運用されていた証拠として大きな意味を持ちます。また、教育目的や戦争遺構としての価値も高く、地域の歴史資産として大切に扱われています。

今後、これらの部品や関連資料を体系的に収集・保存していくことができれば、雷電の実像にさらに近づくことが可能です。たとえ機体全体が現存していなくても、個別の部品や製造拠点の痕跡が持つ歴史的価値は決して小さくありません。

雷電:戦闘機が現存する価値と他機との比較

- 雷電のB29撃墜数と迎撃戦果

- 雷電と零戦の比較から見る役割の違い

- 【紫電改:戦闘機】現存機の保存状況と意義

- 【烈風:戦闘機】現存機はあるのか?真相解説

- 戦闘機「震電」は現存していますか?

- 【震電:戦闘機】ゴジラ登場機の正体と展示情報

- 現在、零式戦闘機はいくつ存在しますか?

雷電のB29撃墜数と迎撃戦果

雷電は本土防空を目的として開発された局地戦闘機であり、アメリカ軍の大型爆撃機「B-29スーパーフォートレス」への迎撃任務を主要な任務としていました。特に1944年から1945年にかけて、日本本土に対する空襲が激化する中で、雷電は各地の防空部隊に配備され、迎撃作戦に投入されました。

当時の記録によると、雷電はB-29に対し一定の撃墜戦果を挙げたとされています。たとえば第302海軍航空隊では、1945年1月の戦闘で雷電が出撃し、B-29数機を撃墜あるいは損傷させたと報告されています。ただし、これらの撃墜数には過大申告の可能性も含まれており、実際の撃墜機数を正確に確定するのは難しい状況です。

しかし、米軍記録との照合でも「昭和20年1月27日には、9機のB-29喪失の中に雷電の攻撃によるものと推定される撃墜機が含まれる」など、個別の撃墜例が確認されています。

一般的には数十機単位のB-29撃墜が雷電によって記録されたと考えられていますが、部隊や日によって撃墜・撃破数の開きがあり、合算数は定かではありません。

雷電の機体構造や重武装は、高高度を飛行するB-29の迎撃に向いたものでした。特に高火力の30mm機関砲は、B-29のような大型機の機体に有効打を与えることができ、敵爆撃編隊の中に単独で突入し撃墜する戦法もしばしば採用されました。急上昇性能に優れていたことも、限られた迎撃時間の中で有利に働きました。

一方で、雷電には空中での安定性や視界の狭さといった弱点があり、損耗率が高くなる局面も多く見られました。特に護衛戦闘機が同行するようになると、雷電の機動性の低さが露呈し、戦果を挙げづらくなる傾向もありました。

全体として、雷電のB-29迎撃戦果は戦局を左右する決定打とはなりませんでしたが、日本の防空戦において重要な役割を果たした機体であったことは間違いありません。その実戦経験は、戦後の航空機開発や戦術研究にも一定の影響を残しています。

雷電と零戦の比較から見る役割の違い

雷電と零戦 役割の違い

| 比較項目 | 雷電 | 零戦 |

|---|---|---|

| 機体分類 | 雷電(局地戦闘機) | 零戦(艦上戦闘機) |

| 開発目的 | 本土防空用に設計 | 空母運用を前提に設計 |

| 主な任務 | B-29迎撃 | 制空戦・護衛任務 |

| 武装 | 30mm+20mm機関砲計4門 | 20mm機関砲2門+7.7mm機銃2丁 |

| 火力 | 非常に高い | 標準的 |

| 機動性 | 低い(旋回性能に難) | 非常に高い(優れた旋回性能) |

| 航続距離 | 短め | 非常に長い |

| 視界 | 悪い | 良好 |

| 設計思想 | 爆撃機迎撃に特化 | 多用途型・バランス重視 |

| 汎用性 | 限定的 | 非常に高い |

雷電と零戦は、同じ日本海軍に所属する戦闘機ですが、設計思想や運用目的は大きく異なります。両者を比較することで、それぞれの特長と役割の違いが明確になります。

まず、零戦(零式艦上戦闘機)は空母運用を前提に開発された艦上戦闘機であり、その軽量な機体と長大な航続距離、優れた旋回性能によって、開戦当初は世界最高水準の戦闘機と評価されていました。一方、雷電(J2M)は本土防空用の局地戦闘機として設計され、重武装と高高度迎撃能力に特化した機体です。

この違いは運用場面に表れます。零戦は太平洋戦争の初期段階において、制空戦や護衛任務で幅広く使用され、敵戦闘機との空中戦においても優れた機動性を発揮しました。これに対して、雷電は主に本土上空でのB-29迎撃を担い、敵爆撃機への対応力を重視した設計となっていました。

また、武装の面でも明確な差があります。零戦は20mm機関砲2門と7.7mm機銃2丁を装備していたのに対し、雷電は最大で30mm機関砲を含む4門の機関砲を搭載し、圧倒的な火力を持っていました。これは、雷電が空中戦というより「爆撃機撃破」に集中する任務を帯びていたことを物語っています。

ただし、雷電は機体重量が大きく、視界の狭さや操縦性の難しさといった問題も抱えており、空中戦では零戦のような機敏な動きは期待できませんでした。零戦と比較して、特定の任務に特化した結果として汎用性に欠けた面があったのです。

このように、両機は同じ時期に運用されながらも、開発目的・設計思想・運用環境が根本的に異なっていたため、単純な優劣ではなく「用途の違い」に注目して理解することが重要です。

【紫電改:戦闘機】現存機の保存状況と意義

紫電改は、戦争後期に登場した日本海軍の局地戦闘機であり、その現存機は現在、愛媛県の「紫電改展示館」において保存・展示されています。この機体は、国内で現存する数少ない日本製戦闘機の実機として、非常に貴重な存在です。

この紫電改は、戦後に愛媛県南宇和郡の海中から引き揚げられた機体で、復元作業を経て現在の状態で展示されています。外装には海中にあった痕跡が残るものの、原形をとどめた形で保存されており、実物の存在感を体感できる貴重な資料となっています。

紫電改はもともと零戦の後継機として設計され、強力な火力と優れた機動性を兼ね備えた高性能戦闘機として評価されていました。特に空戦性能では雷電よりも柔軟性があり、多用途に対応できる戦闘機だったため、戦争末期の局面では貴重な戦力として活躍しました。

現存機が国内にあるという点でも、紫電改は雷電と大きく異なります。日本国内で当時の実機を見ることができるのは非常に限られたケースであり、その保存は教育的・文化的な観点からも大きな意義を持ちます。

特に地域の歴史教育や平和学習に活用されており、過去の戦争と航空技術の発展について考える契機にもなっているのです。

また、実物の存在により、機体構造や整備技術の研究も進めやすく、戦争遺産の継承という観点でも高い価値があります。戦争体験者が減少する現代において、こうした実機の保存は過去の歴史を「実感」として伝える手段として極めて重要です。

参考資料:南レク株式会社公式「紫電改(してんかい)展示館」

【烈風:戦闘機】現存機はあるのか?真相解説

烈風は、第二次世界大戦末期に日本海軍が開発を進めていた艦上戦闘機で、制式名称は「烈風一一型(A7M1)」です。三菱重工によって開発され、零戦の後継機として期待されていました。しかし、実戦配備される前に終戦を迎えたため、生産機数はごくわずかにとどまりました。

烈風の開発は当初、零戦の成功を踏まえて設計が始まりましたが、搭載エンジンの不足や、開発段階での空襲による工場被害などが影響し、大きく遅延しました。結果として試作機が完成したのは1944年以降で、実戦配備されるタイミングには間に合いませんでした。

それでは、現存機があるのかという疑問についてですが、現時点で「完全な実機」としての烈風は残されていません。つまり、現存する機体は確認されておらず、世界のどこにも烈風のオリジナル機体は現存していないのが実情です。

ただし、図面や一部の部材、写真資料などは一部に現存しています。また、烈風を再現した模型や1/1スケールのモックアップ(実物大模型)がイベントや博物館で展示されたこともありますが、それらは資料に基づいた復元物であり、実物機ではありません。

このように、烈風は高性能を期待されながらも、実戦に投入されることなく終戦を迎え、完全な形での現存機は現在存在しません。現代においてその姿を知るには、模型や図面、そして限られた写真資料を通じて想像を膨らませるしかない状況です。

戦闘機「震電」は現存していますか?

震電(しんでん)は、戦争末期に九州飛行機が開発した日本海軍の試作局地戦闘機で、正式名称は「震電 J7W1」です。特徴的な後退翼と推進式プロペラを備えた未来的な外観は、当時としては非常に先進的な設計でした。

この震電は、敵の大型爆撃機を短時間で迎撃するために開発されました。急上昇性能や重武装を重視し、胴体の前方に機関砲4門を搭載。これにより、直接迎撃に特化した設計思想が反映されていました。ただし、飛行試験が始まったのは1945年6月と非常に遅く、実際の飛行はわずか数回で終戦を迎えることになります。

それでは、震電の現存機はあるのかというと、実物の震電機体は1機のみがアメリカで現存しています。戦後、進駐してきた米軍が試作機を接収し、アメリカに持ち帰りました。その後、現在はワシントンD.C.郊外にあるスミソニアン航空宇宙博物館(Udvar-Hazy Center)にて保管されています。

ただし、この現存機は展示状態ではなく、長年にわたって倉庫内に保管されたままとなっており、一般公開はされていません。そのため、震電の実機を実際に目にすることは現在では困難です。

日本国内には実物の震電は存在しませんが、博物館やイベントで再現されたレプリカ機や模型は見ることができます。とはいえ、それらはあくまでも外観を再現したものに過ぎず、飛行可能な状態ではありません。

このように、震電は非常に限られた実物資料しか残されておらず、現存機もアメリカに保管されているだけです。それでも、独創的な機体デザインや試作機としての存在は、現代の航空ファンにとって高い関心を集め続けています。

【震電:戦闘機】「ゴジラ」に登場した機体の正体と展示情報

震電といえば、航空機ファンの間ではそのユニークな外観で知られていますが、一般の方にとっては「ゴジラ映画に登場した戦闘機」として記憶されているかもしれません。実際、震電は特撮映画『ゴジラ-1.0』(2023年)で象徴的に登場し、強いインパクトを与えました。

劇中に登場する震電は、CGや模型を使って表現されており、架空の活躍シーンが印象的です。このような演出により、震電の知名度は航空ファン以外にも広がりました。しかし、映画に登場した震電は、もちろん実際に飛行していたわけではなく、あくまで設定上の演出です。

それでも、映画に登場したことにより、震電のデザインや機能への関心が高まり、国内外の模型メーカーから多数の震電モデルが発売されました。また、イベントなどでは映画をきっかけに実物大サイズのレプリカが製作されることもありました。

展示情報としては、日本各地の航空イベントやミリタリー展示会において、震電のレプリカやモックアップが一時的に公開されることがあります。例えば、愛知県の「あいち航空ミュージアム」などで過去に特別展示された例もあります。ただし、常設展示をしている施設はなく、基本的には期間限定のイベント展示が中心です。

一方で、前述のとおり、アメリカ・スミソニアン航空宇宙博物館には、戦後接収された震電の実機が保管されていますが、こちらも常時公開はされていません。したがって、日本で見ることができる震電は、いずれもレプリカか模型に限られるという点に注意が必要です。

このように、震電は映画や模型の世界で生き続けている戦闘機ですが、その実物は一部の限られた場所にしか存在しておらず、展示も限られています。それでも、映画によってその存在がより広く知られるようになったという点では、大きな意義があると言えるでしょう。

現在、零式戦闘機はいくつ存在しますか?

零式艦上戦闘機、通称「零戦」は、第二次世界大戦中の日本を代表する戦闘機のひとつです。多くの航空ファンや歴史研究者にとって、その現存数は大きな関心事となっています。

現在、世界中に現存している零戦の実機は、完全な機体として確認されているものが10機前後です。そのうち、飛行可能な状態に復元された機体は2~3機程度に限られています。これらは主にアメリカや日本国内の博物館・個人所有者によって保存・管理されています。

代表的な例として、アメリカ・カリフォルニア州にある「プレーンズ・オブ・フェイム航空博物館」では、飛行可能な零戦二二型(A6M5)を所蔵しており、イベントなどで実際に飛行する姿が見られることも。

また、日本国内では、鹿児島県・知覧特攻平和会館や、愛知県・あいち航空ミュージアムなどに、非飛行状態ながら保存状態の良い機体が展示されています。

一方で、現存していないように見えても、部分的に機体が残されている事例もあります。例えば、エンジン部や主翼の一部、計器盤などが残され、地元の資料館や大学研究機関に保管されているケースもあるのです。これらのパーツ単位の保存を含めると、零戦に関する遺構の総数はさらに増加します。

ただし、すべての現存機が日本製のまま残っているわけではありません。戦後、アメリカなどに接収された機体の多くは、修復の過程でアメリカ製のエンジンや部品に置き換えられていることがあり、オリジナルの状態を完全に保っている機体は非常に限られます。

このように、零戦の現存数は「完全な実機」「飛行可能機」「部分保存物」のどれをカウントするかによって異なりますが、全体としては世界で10数機が確認されており、そのうち日本にあるのは数機にとどまります。今後もこれらの機体が維持されるためには、保存活動や修復技術の継承が不可欠となるでしょう。

参考資料:Planes of Fame Air Museum: Home Page

雷電:戦闘機の現存に関する事実と歴史を総括

この記事のポイントをまとめます。

- 雷電の現存実機は世界で1機のみである

- 現存機はアメリカ・チノ航空博物館に展示されている

- 日本国内には雷電の完全な実機は存在しない

- 戦後、日本では雷電を含む多くの軍用機が廃棄された

- アメリカは接収した雷電を研究目的で保存した

- 現存する雷電は「雷電二一型(J2M3)」である

- 現存機は非飛行状態で展示用に維持されている

- 雷電の生産数は約670機とされている

- 主な生産工場は三菱の中部日本工場と高座製作所であった

- 局地戦闘機として開発され、高高度迎撃に特化した性能を持つ

- 武装は30mmと20mm機関砲を搭載する重武装機だった

- 模型・レプリカは多いが内部構造やパーツは現存機と異なるケースが大半である

- 高座工場に関連する部品や資料は国内に一部現存している

- 雷電はB-29迎撃任務に従事し、一定の戦果を挙げた

- 零戦とは設計思想や運用目的が異なる別系統の機体である

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策

ヘリコプターで夜景!安いプランを東京で楽しむ/おすすめと料金解説

【宙わたる教室】原作は全何話?文庫本の発売日や購入情報も徹底解説

プライベートジェットの購入価格を徹底解説!所有する有名人の事例