イギリスの戦闘機は、航空史において常に革新の先頭を走ってきました。

本記事では「イギリス 戦闘機 一覧」をキーワードに、第二次世界大戦(WW2)から現在に至るまでの代表的な戦闘機やその進化の過程を時代ごとに紹介。スピットファイアやタイフーンといった名機に加え、現在のイギリス空軍 主力戦闘機や次世代機テンペストまでを網羅しています。

また、3大戦闘機と呼ばれる歴史的名機の特徴や、戦後に開発されたジェット戦闘機の技術的進歩についても詳しく触れていきます。さらに、イギリスの爆撃機の一覧や、世界で一番優れた戦闘機とは何かといった視点からも比較・考察を行い、初めて調べる方でも理解しやすい構成に仕上がりました。

この記事を通じて、イギリス戦闘機の多様性や技術の深さを知るとともに、過去から未来へと続くその航空力の系譜を体系的に理解していただけるでしょう。

参考資料:イギリス空軍公式ホームページ

- 第二次世界大戦から現代までのイギリス戦闘機の代表機種と特徴

- スピットファイアやタイフーンなど主力戦闘機の性能と役割

- 戦後におけるジェット戦闘機の開発と技術の進化

- イギリスの爆撃機の種類と時代ごとの運用目的

イギリスの戦闘機一覧と時代別の特徴

- 【スピットファイアの魅力】傑作と言われる理由

- タイフーンは現代の主力戦闘機

- 戦後イギリスのジェット戦闘機と進化の系譜

- イギリスの爆撃機の一覧は?

【スピットファイアの魅力】傑作と言われる理由

スピットファイアは、第二次世界大戦を代表するイギリスの戦闘機であり、現在でも多くの航空ファンや軍事史の専門家から高い評価を受けています。その理由は、単なる外観の美しさだけでなく、設計・性能・実戦における実績という複数の要素に優れていた点です。

スピットファイアの優れた特徴は以下の通りです。

- 楕円形の主翼による高い旋回性能

独特な主翼形状は空気抵抗を最小限に抑えながら、機体の運動性を高めました。これにより、空中戦では敵機の背後を取るなどの有利な位置取りが可能でした。 - 直感的で滑らかな操縦性

多くのパイロットが「操っている感覚が自然」と述べており、戦闘時の操作性に信頼がおけるとされていました。 - ロールス・ロイス製マーリンエンジンの継続的な改良

戦争の進行に合わせてエンジンも改良され、Mk.IXやMk.XIVなど多くの派生型が誕生しました。これにより、各戦局や任務への柔軟な対応が可能となりました。 - バトル・オブ・ブリテンでの活躍

1940年、スピットファイアはメッサーシュミットBf109と互角以上に戦い、本土防衛に大きく貢献。ホーカー ハリケーンとの連携によって、防空戦略の要となりました。 - 高い生産数と長期運用

その設計と性能のバランスの良さにより、2万機以上が生産され、戦争末期まで活躍しました。

一方で、課題も存在していました。

- 初期型における燃料供給の不具合

急降下時などの負のGでエンジンが停止することがありましたが、この問題は後に改良によって克服されました。

このような背景から、スピットファイアは単なる戦闘機ではなく、「歴史に残る傑作機」として広く認識されています。設計者R.J.ミッチェルの卓越した設計力と、戦況の変化に応じた継続的なアップデートが、この機体を今なお語り継がれる存在にしたのです。

タイフーンは現代の主力戦闘機

ユーロファイター タイフーンは、現代のイギリス空軍において中心的な役割を果たしている多用途戦闘機です。防空から対地攻撃まで幅広い任務に対応できる設計となっており、単なる最新鋭機ではなく、20年以上にわたる運用と改良によってその価値を維持し続けています。

この機体の特徴は以下の通りです。

- 共同開発による設計思想

イギリス、ドイツ、イタリア、スペインの4カ国によって開発された機体で、1994年に初飛行、2003年からイギリス空軍で本格運用が開始された。 - マルチロール機としての汎用性

空対空・空対地の両任務を高いレベルでこなす「マルチロール戦闘機」として設計され、幅広い作戦に対応可能。 - アップグレードによる継続的な性能向上

最新型のFGR4では精密誘導兵器や空中給油能力を搭載しており、NATO任務や中東での対テロ作戦にも参加している。 - コストと整備性のバランス

F-35と比べてステルス性では劣るが、整備しやすく運用コストが抑えられるという強みがある。 - 近代化改修による体制強化

トランシェ1型の一部は退役予定で、今後はトランシェ2・3型への統合が進められており、戦力の均質化が図られている。

一方で、課題も明確です。

- ステルス性の限界

第5世代機であるF-35に比べて被発見率が高いため、敵の高度な防空システムに対しては脆弱になりやすい。 - 将来機との連携の必要性

テンペストやF-35といった次世代戦闘機との任務分担・統合運用が不可欠となっており、戦術面での再編が求められている。

このように、ユーロファイター タイフーンは20年以上にわたって第一線で活躍してきた実績を持ち、今後もイギリス空軍にとって欠かせない戦力であり続けると考えられています。新型機との橋渡し役として、または中核戦闘機としての価値は、今後も失われることはないでしょう。

戦後イギリスのジェット戦闘機と進化の系譜

イギリスの歴代ジェット戦闘機一覧

| 時代・年代 | 機体名 | 特徴・備考 |

|---|---|---|

| 1944年(WW2末期) | グロスター ミーティア | イギリス初の実用ジェット戦闘機。V1迎撃任務に投入。双発・直線翼で高速度 |

| 戦後すぐ(1940年代後半) | デ・ハビランド バンパイア | 単発・軽量。高い運動性能で海外輸出も多く評価された |

| 1950年代〜1960年代 | ホーカー ハンター | 亜音速機で旋回性能に優れる。冷戦期の主力機として活躍 |

| 1960年代 | イングリッシュ・エレクトリック ライトニング | マッハ2級の超音速機。縦重ねエンジンで高い上昇性能を誇る |

| 1970年代〜 | SEPECAT ジャギュア | 英仏共同開発。対地攻撃に特化 |

第二次世界大戦の末期から登場したジェット戦闘機は、それまでの空中戦の常識を大きく覆しました。特にイギリスは、ジェット機開発の分野で世界の先頭を走り、実戦配備・技術革新の両面において重要な役割を果たしてきました。その流れは戦後の航空機設計と運用にも大きな影響を与えています。

イギリスが初めて実用化したジェット戦闘機が「グロスター ミーティア(Gloster Meteor)」です。1944年に配備され、V1飛行爆弾の迎撃任務などで実戦投入されました。双発エンジンと直線翼を持つこの機体は、従来のレシプロ戦闘機よりも圧倒的に速く、ジェット機による防空という新たな可能性を示しました。

戦後すぐには、単発型ジェット戦闘機「デ・ハビランド バンパイア(de Havilland Vampire)」が登場します。この機体はミーティアよりも小型・軽量で、運動性能と操縦性に優れており、イギリス国内だけでなく多くの国へも輸出されました。バンパイアはイギリス航空機産業の国際的評価を高めるきっかけにもなりました。

続いて1950年代から1960年代にかけて活躍したのが「ホーカー ハンター(Hawker Hunter)」です。

これは亜音速戦闘機として完成度が高く、特に高い旋回性能と優れた整備性で評価されました。冷戦期を通じてイギリス空軍の主力戦闘機として運用されただけでなく、多くの国に輸出され、アクロバット飛行チームなどでも用いられました。

1960年代になると、イギリスは超音速機の分野にも進出します。「イングリッシュ・エレクトリック ライトニング(English Electric Lightning)」はその代表例です。

この機体はマッハ2級の速度を誇り、縦に重ねた双発エンジンという独自の構造により、当時としては異例の高速上昇能力を実現していました。主に本土防空任務に使用され、NATOの戦力としても高い評価を得ています。

ただし、これら初期のジェット戦闘機には課題もありました。燃料効率が悪く、航続距離に制限があることや、整備性に難がある機体も存在していました。しかし時代が進むにつれ、ターボファンエンジンの採用やアビオニクスの発展によって、これらの欠点は徐々に克服されていきます。

1970年代以降は、国際共同開発による戦闘機が主流となり、イギリスもこの流れに乗ります。代表的なものが「ジャギュア(SEPECAT Jaguar)」と「パナビア トーネード(Panavia Tornado)」です。

ジャギュアはフランスとの共同開発機で、主に対地攻撃を担当。一方、トーネードは英独伊の三国による開発で、可変翼を持ち爆撃・偵察・制空といった多用途運用が可能でした。これにより、イギリスの航空戦力は柔軟性を大きく増しました。

その後の進化として挙げられるのが、「ユーロファイター タイフーン」です。この機体は第4.5世代戦闘機に分類され、空対空・空対地の両任務に対応するマルチロール機として、2003年からイギリス空軍に配備されました。機動性とデジタルアビオニクスのバランスに優れており、現代の防空任務の中核を担っています。

そして現在、イギリスは次世代戦闘機「テンペスト」の開発を日本・イタリアと共同で進めています。AI統合や無人機連携、ステルス性能などが取り入れられる予定であり、第6世代機として2035年以降の実戦配備が目指しているところです。

こうした流れを俯瞰してみると、イギリスは一貫してジェット戦闘機の技術革新を牽引してきたことがわかります。単独開発から始まり、共同開発や次世代戦術の導入へと進化し続けているのです。今後もその影響力は、国際的な軍用機開発の中で重要な位置を占め続けるでしょう。

イギリスの爆撃機の一覧は?

イギリス歴代爆撃機一覧

| 時代 | 機体名 | 特徴・用途 |

|---|---|---|

| 第二次世界大戦 | アブロ ランカスター | 夜間爆撃・精密攻撃・ダムバスター作戦、7000機以上生産 |

| 第二次世界大戦 | ハンドレページ ハリファックス | ランカスターと併用された重爆撃機 |

| 第二次世界大戦 | ショート スターリング | イギリス初の4発重爆撃機、航続距離に課題あり |

| 第二次世界大戦 | ビッカース ウェリントン | 中型爆撃機、多用途に対応 |

| 戦後・冷戦期 | アブロ バルカン | デルタ翼のV爆撃機、高高度核攻撃任務に対応 |

| 戦後・冷戦期 | ハンドレページ ビクター | 戦略核任務、後に空中給油機に転用 |

| 戦後・冷戦期 | ビッカース ヴァリアント | V爆撃機の1機種、初の核爆弾投下テストに参加 |

| 戦後初期 | イングリッシュ・エレクトリック キャンベラ | 偵察・爆撃・電子戦など多用途、各国に輸出 |

| 第二次世界大戦 | ブラックバーン ボウモア | 雷撃任務などに特化した軽爆撃機 |

| 第二次世界大戦 | ブリストル ブレニム | 初期の双発軽爆撃機、偵察任務でも活躍 |

| 第二次世界大戦 | ホイットレイ | 中高度爆撃機、夜間爆撃に利用 |

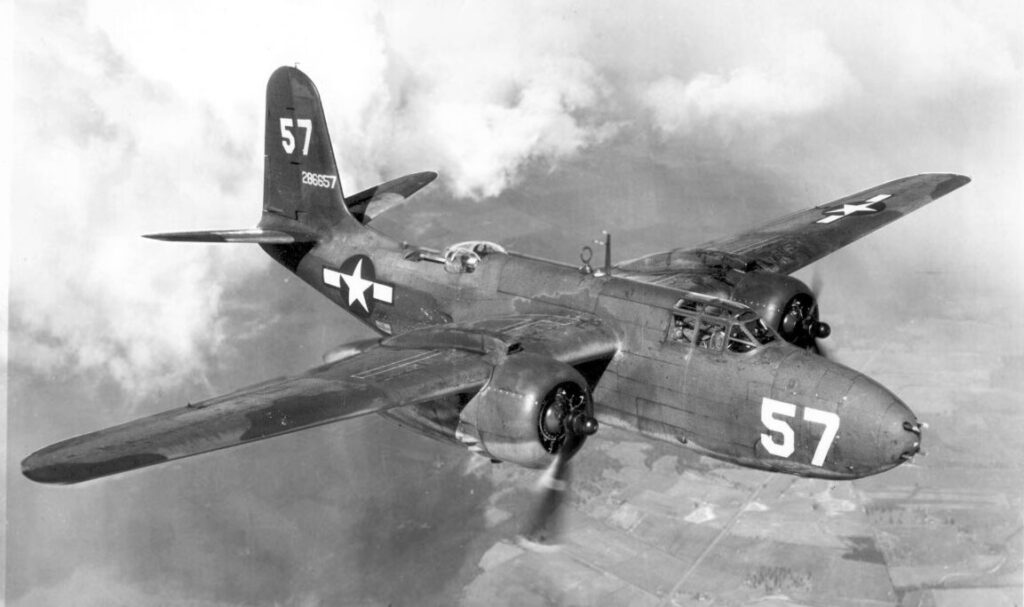

| 第二次世界大戦(供与) | A-20 ハヴォック(ボストン) | アメリカ製の中型爆撃機、レンドリースで導入 |

イギリスが開発・運用してきた爆撃機は、第一次世界大戦から冷戦期、そして現代に至るまで多岐にわたります。ここでは、特に知られている代表的な爆撃機を時代ごとに整理して紹介します。

まず、第二次世界大戦中に最も著名だったのは「アブロ ランカスター」です。この4発重爆撃機は、夜間爆撃や精密攻撃などに用いられ、合計7,000機以上が生産されました。

特殊爆弾「バウンシング・ボム」を使った「ダムバスター作戦」でも知られています。搭載量と航続距離に優れており、ドイツ本土への戦略爆撃において主力となりました。

同時期に活躍した他の機体としては、ハンドレページ ハリファックス、ショート スターリング、そして中型爆撃機のビッカース ウェリントンなどがあります。これらは用途や作戦によって使い分けられ、イギリス爆撃機の多層的な運用体系を支えていました。

戦後に入ると、核戦略対応のために開発された「V爆撃機」と呼ばれるシリーズが登場します。具体的には「アブロ バルカン」「ハンドレページ ビクター」「ビッカース ヴァリアント」の3機種が該当し、いずれも冷戦時代の核抑止力の中核を担ったのです。

中でもバルカンはそのデルタ翼設計と高高度性能により、長らくイギリスの象徴的存在となりました。

また、戦術用途で広く使われたのが「イングリッシュ・エレクトリック キャンベラ」です。この機体は、ジェット爆撃機としては比較的初期に開発されながらも、偵察・爆撃・電子戦といった多用途性を持ち、世界各国にも輸出されました。

その他、軽爆撃や雷撃任務に特化した「ブラックバーン ボウモア」や「ブリストル ブレニム」、初期の中型爆撃機「ホイットレイ」なども存在します。加えて、米国から供与された「A-20 ハヴォック(ボストン)」もイギリス空軍で運用されていました。

このように、イギリスの爆撃機は戦略・戦術の両面で重要な役割を果たしており、各機種にはその時代ならではの特徴が反映されています。機体の用途や設計目的を理解することで、航空兵力としてのイギリスの多様性を深く知ることができるでしょう。

現在までのイギリス戦闘機一覧まとめ

- イギリス空軍の主力戦闘機 現在の3機種

- テンペストは次世代の戦闘機か

- 第二次世界大戦期におけるイギリスの3大戦闘機とその役割

- 世界で一番優れた戦闘機は?

- ターレット戦闘機の特殊な設計思想

イギリス空軍の主力戦闘機 現在の3機種

| 項目 | ユーロファイター タイフーン | F-35B ライトニング II | F-35A ライトニング II |

|---|---|---|---|

| 製造国・開発 | イギリス・ドイツ・イタリア・スペインの共同開発 | アメリカ(ロッキード・マーティン) | アメリカ(ロッキード・マーティン) |

| 初期配備年 | 2003年 | 2018年(英空軍初期運用) | 2025年以降導入予定 |

| 機体数(2025年時点) | 約137機 | 26機(最終的に135機予定) | 12機購入決定(導入準備中) |

| 主な任務 | 防空、対地攻撃、多用途任務 | 艦載運用、海外派遣、対地攻撃 | 通常戦・核任務、長距離攻撃 |

| 離着陸方式 | 通常離着陸 | 短距離離陸・垂直着陸(STOVL) | 通常離着陸 |

| 特徴 | 高い機動性と整備性、マルチロール | ステルス性と艦載能力を両立 | 核兵器搭載対応、航続距離・兵装量が多い |

| ステルス性 | 低 | 高 | 高 |

| 配備基地・運用先 | RAFルーカース、RAFカーニングスビー | 空母「クイーン・エリザベス」など | NATO核任務向け部隊(予定) |

2025年現在、イギリス空軍(RAF)の主力戦闘機として運用されているのは、「ユーロファイター タイフーン」「F-35B ライトニング II」、そして導入が決定している「F-35A ライトニング II」の3機種です。それぞれが異なる特性を持っており、異なる戦術的役割を担っています。

現在、イギリス空軍において最も多く配備されているのが「ユーロファイター タイフーン」です。この機体はイギリスを含むヨーロッパ4カ国(ドイツ、イタリア、スペイン)によって共同開発された多用途戦闘機で、2003年から正式に運用が始まりました。

およそ137機が導入されており、防空任務に加え、対地攻撃など幅広い用途に対応できる柔軟性を備えています。主な配備先にはRAFルーカースやRAFカーニングスビーがあり、イギリス本土防空の中核を担う存在です。

次に「F-35B ライトニング II」は、アメリカ製の最新鋭ステルス戦闘機であり、短距離離陸および垂直着陸(STOVL)機能を備えている点が最大の特長です。これにより、空母「クイーン・エリザベス」級などに搭載でき、海軍との統合作戦にも柔軟に対応可能です。

2025年の時点で26機がすでに導入されており、将来的には135機体制への拡充が見込まれています。海外展開や即応性の高い任務にも投入される、戦術運用の要といえるでしょう。

さらに、「F-35A ライトニング II」は、2025年にイギリス政府がアメリカからの導入を発表した新たな戦力です。このモデルは通常の滑走路を利用して離着陸を行うタイプで、F-35Bと比べて航続距離が長く、兵装搭載量にも優れています。

特に注目されているのは、B61核爆弾の運用能力を持つ点であり、NATOにおける核抑止任務にも活用される計画です。現在は配備準備の段階にありますが、今後の戦略的運用において重要な位置づけになることが予想されています。

このようにイギリス空軍では、各機体の特性を活かして明確に任務を分担し、統合的な防衛体制を構築しています。多様な脅威に柔軟に対応するためのバランスの取れた運用は、現代の空軍における理想的なモデルの一つといえるかもしれません。

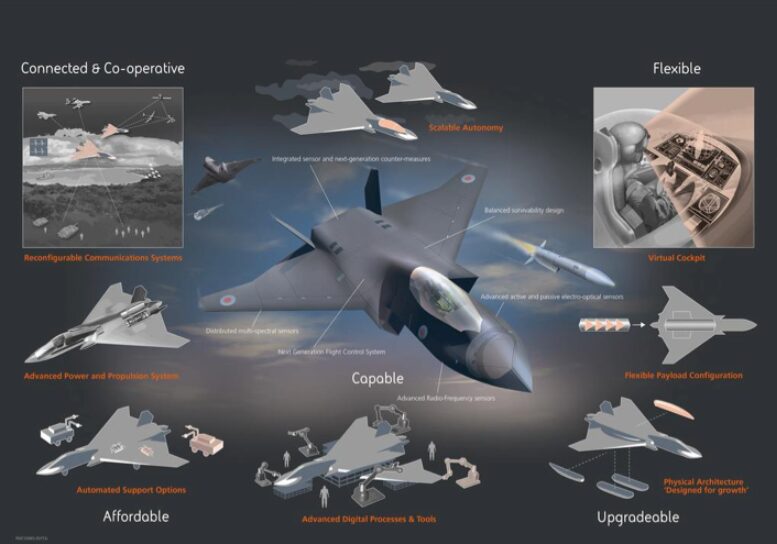

テンペストは次世代の戦闘機か

テンペストは、イギリスが主導し、日本・イタリアと共同で進めている次世代戦闘機プロジェクトで、正式には「グローバル・コンバット・エア・プログラム(GCAP)」と呼ばれています。この機体は、現在の「ユーロファイター タイフーン」の後継にあたる第6世代戦闘機として、2035年の配備を目標に開発が進められています。

従来の第5世代戦闘機(例:F-35)を凌駕する性能が求められており、従来にはなかった複数の革新的技術が導入される予定です。

テンペストに搭載が想定される主な特徴は以下の通りです。

- 高度なステルス性と機動性

- AIによる戦術支援と自律判断機能

- 無人機(ドローン)との連携による有人・無人協調戦闘

- 高エネルギー兵器(例:レーザー兵器)の搭載可能性

- デジタル接続性とクラウド型戦術ネットワークの導入

これにより、テンペストはパイロット1人では対応しきれない複雑な任務でも、複数のシステムや無人機と連携しながら、より効率的に遂行できることが期待されています。

開発には以下の主要企業が参加しています。

- イギリス:BAEシステムズ、ロールス・ロイス

- 日本:三菱重工業

- イタリア:レオナルド社

この国際共同開発体制により、

- 技術力の相互補完

- 開発・製造コストの分散

- 各国の要件に応じた柔軟な機体設計

といった利点が得られる構造となっています。

一方で、テンペスト計画にはいくつかの課題も存在します。

考慮すべきリスク要因は次の通りです。

- 技術的な前例が少ないため、開発には不確実性が伴う

- 各国の政治・財政事情によってスケジュールや仕様が変更される可能性

- 防衛予算の変動による資金不足の懸念

それでも、テンペストが実現すれば、今後数十年にわたりイギリスを含む関係国は航空戦力において優位性を維持できると見られています。現在はまだ開発段階にあるものの、テンペストは「未来の戦闘機」として高いポテンシャルを秘めた注目すべきプロジェクトといえるでしょう。

第二次世界大戦期におけるイギリスの3大戦闘機とその役割

| 項目 | スーパーマリン スピットファイア | ホーカー ハリケーン | グロスター ミーティア |

|---|---|---|---|

| 運用開始年 | 1938年 | 1937年 | 1944年 |

| 動力方式 | レシプロ(プロペラ) | レシプロ(プロペラ) | ジェット(双発) |

| 主な用途 | 制空・迎撃・高高度戦闘 | 爆撃機迎撃・防空 | V1迎撃・本土防空 |

| 構造の特徴 | 楕円形主翼・流線形デザイン | 鋼管フレーム+布張り構造 | 直線翼+ジェット推進 |

| 実績・評価 | Bf109と互角以上の空中戦を展開 | スピットファイア以上の撃墜数とも | 初の実用ジェット機として歴史的 |

| 総生産数 | 約22,000機 | 約14,000機 | 約4,000機 |

| 戦後の影響 | 航空技術と戦闘機設計に影響 | 整備・運用性の重視に繋がる | ジェット時代の幕開けを象徴 |

第二次世界大戦中、イギリス空軍(RAF)が運用した戦闘機の中には、特に象徴的で歴史的な意義を持つ3機種が存在します。スーパーマリン スピットファイア、ホーカー ハリケーン、そしてグロスター ミーティアです。

これらはそれぞれ異なる設計思想と特性を備えており、多様な戦局においてイギリスの防衛に貢献した“3大戦闘機”として知られています。

スピットファイアは、航空機史に名を残す傑作機のひとつと広く認識されている機体です。特徴的な楕円形の主翼と優れた空力設計により、高い旋回性能を実現していました。特に1940年のバトル・オブ・ブリテンでは、ドイツ空軍のBf109と互角以上の戦いを繰り広げ、イギリス本土の防衛に大きく貢献した実績があります。

この機体は、戦局や任務に応じて多くの派生型が開発され、柔軟な運用が可能だった点でも高く評価されています。総生産数は2万機を超え、戦争終結後もしばらくの間、前線での配備が続けられました。その長期的な使用実績は、スピットファイアが高い信頼性と完成度を備えていた証といえるでしょう。

一方、ホーカー ハリケーンはスピットファイアよりも伝統的な構造を採用していましたが、その分、頑丈さと整備のしやすさに優れていました。実際には、バトル・オブ・ブリテン中においてスピットファイア以上の撃墜数を記録したとされ、爆撃機の迎撃任務で大きな成果を上げています。

鋼管フレームに布張りという構造により、損傷しても迅速に修理できた点も現場では重宝されていました。目立つ存在ではなかったものの、現場での信頼が厚く、空軍の運用を支える存在として欠かせない機体でした。

戦争末期になると、イギリス初の実用ジェット戦闘機であるグロスター ミーティアが登場します。1944年から配備が始まり、V1飛行爆弾の迎撃任務などに投入されました。それまでのレシプロ機とは異なり、直線翼と双発ジェットエンジンを採用し、これにより高速飛行が可能となりました。

空中戦での活躍は限られていたものの、ジェット戦闘機時代への橋渡しを果たした存在として注目されています。後の航空技術の発展に影響を与えた点でも見逃せません。

この3機はいずれも異なる役割を果たしながら、共通して過酷な戦時下におけるイギリスの防衛に大きく寄与しました。スピットファイアとハリケーンは本土防空の中核を担い、ミーティアは次世代技術への扉を開く存在となりました。

性能の高さだけでは語りきれない歴史的背景と技術的価値があり、それぞれがイギリス空軍の戦史に深く関わっているといえます。こうした視点を持つことで、戦闘機の役割についてより多角的に理解を深められるはずです。

世界で一番優れた戦闘機は?

2025年現在、「世界で一番優れた戦闘機」として広く認識されているのが、アメリカ空軍が運用するF-22 ラプター(Raptor)です。この機体は第5世代ステルス戦闘機に分類され、空中戦能力やステルス性、機動性、情報処理能力のすべてにおいて、他の戦闘機を凌駕する存在と評価されています。

特に注目されるのが、F-22が持つ空中優勢能力です。

- ステルス性能:レーダーに映りにくい形状と特殊コーティングにより、敵に探知されにくい

- スーパークルーズ:アフターバーナーを使用せずに超音速飛行が可能

- 高い機動性:推力偏向ノズルにより、ドッグファイト時の回避・攻撃行動がきわめて柔軟

これにより、近距離空戦では敵を翻弄する機動が可能になり、空中戦における生存性と戦果が大幅に向上しています。

また、電子機器面でもF-22は非常に高い評価を受けています。

- センサーフュージョン:複数のセンサーから得られた情報を統合し、パイロットに視覚的に提供

- ネットワーク対応:他機や指揮所とのリアルタイムな情報共有が可能

- 高度な状況認識能力:即時的な戦術判断をサポート

これにより、F-22は単なる高性能機ではなく、情報戦にも強い「スマートな戦闘機」としての側面を持ちます。

ただし、F-22にはいくつかの課題もあります。

- 極めて高い製造・維持コスト:1機あたりの価格が高額で、整備や部品供給にも多くのコストがかかる

- 輸出禁止:アメリカ国内のみの運用に限定されており、他国では配備できない

- 将来的な退役議論:新型機の登場により、2020年代後半から代替機への移行も検討されている

こうした点から、F-22は万能とは言えませんが、それでも現時点で「世界最強の戦闘機」とされる立場は揺らいでいません。性能、戦術的優位性、先進性のいずれにおいても、他の追随を許さない存在として注目され続けています。

ターレット戦闘機の特殊な設計思想

「ターレット戦闘機」とは、機体上部に回転式の銃塔(ターレット)を備え、広範囲に射撃が可能な戦闘機のことを指します。イギリスが第二次世界大戦初期に採用したこの設計思想は、他国ではほとんど見られず、極めて独自性の高い航空戦術の一つとされていました。

その代表例が「ボールトンポール デファイアント(Boulton Paul Defiant)」です。この機体は機首に機銃を持たず、背部に搭載された回転式銃塔が唯一の武装という珍しい構成でした。

搭乗員は2名で、パイロットと後部銃手が分担して任務にあたります。主な想定任務は、護衛戦闘機を伴わない爆撃機編隊への接近・迎撃であり、正面以外のあらゆる方向から機銃掃射を加えることができるという発想でした。

この設計は理論上、前方射撃に限られる通常の戦闘機より有利に思えます。しかし実戦では大きな問題に直面しました。

まず、回転銃塔は重量がかさみ、機動性が大きく低下しました。そのため敵戦闘機との空中戦では回避行動が難しく、一方的に撃墜される場面が増えました。また、敵が「デファイアントは正面攻撃に弱い」と気づいてからは、真後ろや真上からの奇襲という利点も失われていきました。

とはいえ、ターレット戦闘機が完全に無意味だったわけではありません。夜間戦闘機として運用された一部のデファイアントは、暗闇での索敵・追尾という点で一定の戦果を挙げています。後に「ボーファイター」や「モスキート」が本格的な夜戦機として台頭するまでの“つなぎ”としては、役割を果たしたと言えるでしょう。

このように、ターレット戦闘機は斬新で理にかなった部分もあったものの、急激に進化する空中戦環境には適応しきれなかった機体です。戦術と技術が一致しなければ、良いアイデアも戦場では通用しないということを象徴する一例となりました。

イギリス 戦闘機 一覧で振り返る進化の流れ

この記事のポイントをまとめます。

- スピットファイアは高機動と改良性で傑作機とされた

- ハリケーンは整備性に優れ爆撃機迎撃で成果を上げた

- ミーティアは初の実用ジェット機として戦後の基盤を築いた

- バンパイアは軽量単発機として輸出実績も多かった

- ハンターは汎用性と操縦性で冷戦期の主力を担った

- ライトニングはマッハ2の高速迎撃機として防空に貢献した

- ジャギュアは対地攻撃に特化した多国籍開発機である

- トーネードは可変翼で爆撃・偵察に対応する多用途機だった

- タイフーンは現在の空軍防空任務を中心に活躍中

- F-35Bは海軍と共同運用可能な短距離離陸・垂直着陸機

- F-35Aは将来の戦略任務を担う通常離着陸型ステルス機

- テンペストはAI・無人機連携を備える第6世代戦闘機計画

- ターレット戦闘機は銃塔搭載による独自設計で短命に終わった

- WW2期はスピットファイアとハリケーンの両輪が本土を防衛

- ジェット戦闘機の歴史は単独開発から国際共同へと移行した

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

飛行機にヘアスプレー/ANAの持ち込み可否と預け荷物のルール解説

【ひこうき雲】歌詞の意味を考察|アニメ主題歌として再評価された背景

飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策

月面着陸をしない理由と再挑戦の動き|今後の計画と課題を徹底解説

プライベートジェットの購入価格を徹底解説!所有する有名人の事例

【戦闘機 パイロット】視力が悪くても目指せる条件と注意点とは