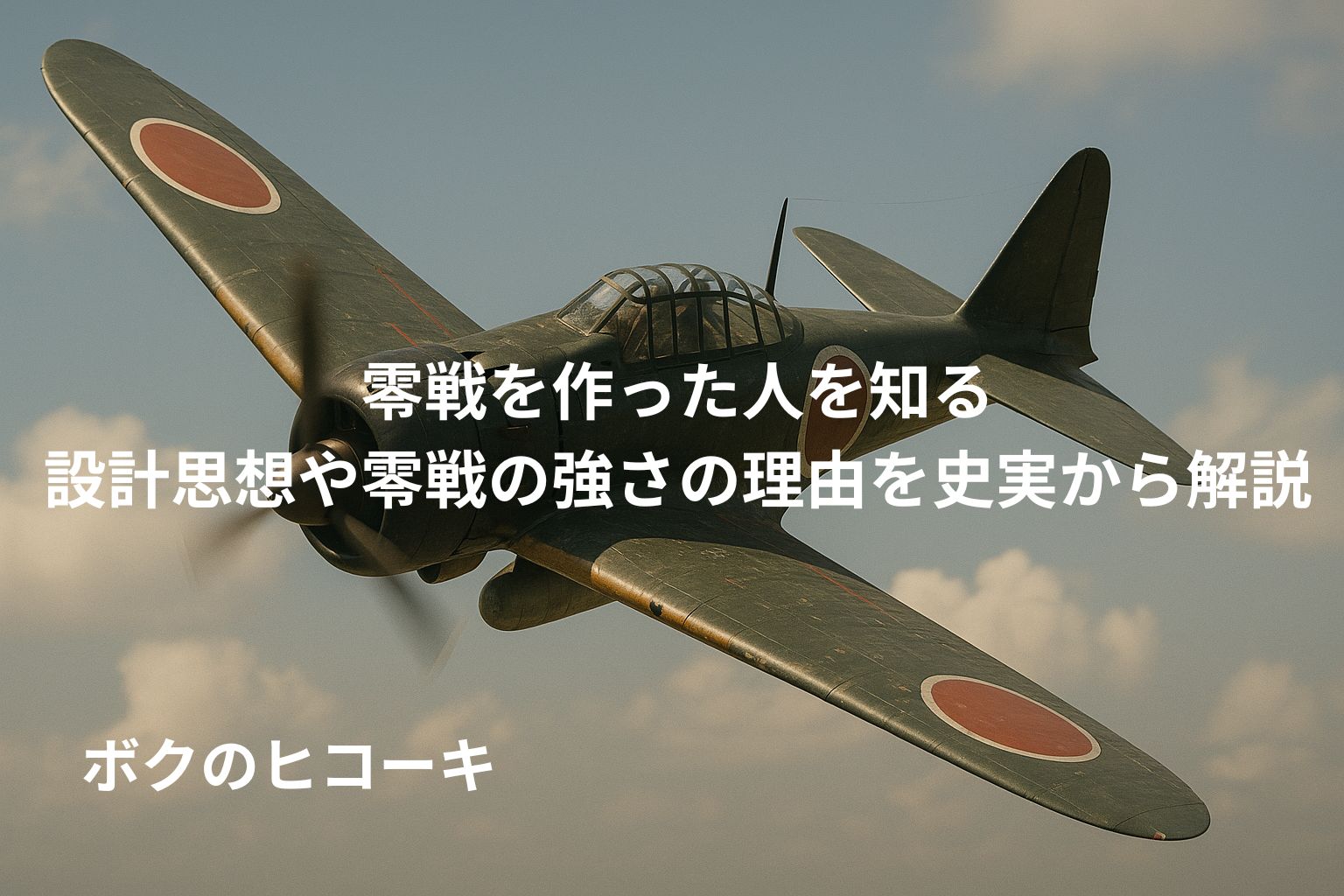

「零戦を作った人」と検索した方が最短で疑問を解消できるよう、ゼロ戦を作った人は誰かという基本から、堀越二郎の設計ミスに関する評価、堀越二郎の妻や子孫、そして死因に関する事実までを、一次情報と研究成果に沿ってわかりやすく整理します。

さらに、所蔵資料が充実した堀越二郎の記念館の見どころ、零戦のパクリ論争の論点、ゼロ戦設計者とジブリの関係、零戦はなぜゼロなのかという名称の由来、零戦が強かった理由の技術的背景、そして堀越二郎はその後どうなったのかまで、関連テーマを横断的にカバー。

ゼロ戦を作った人は誰かを起点に、通説と誤解を見分ける判断材料を提供します。

- ゼロ戦の設計者と開発体制の実像を理解

- 設計上のトレードオフとミスとされる論点を把握

- 映画との違い、家族や死因、記念館情報を整理

- 名称の由来や強さの理由、論争の見取り図を学ぶ

零戦を作った人の歴史的背景

- ゼロ戦を作った人は誰か?

- 【ゼロ戦の設計者】ジブリとの関連

- 【堀越二郎】設計ミスとその影響

- 零戦はなぜゼロなのか?

- 零戦が強かった理由を分析

ゼロ戦を作った人は誰か?

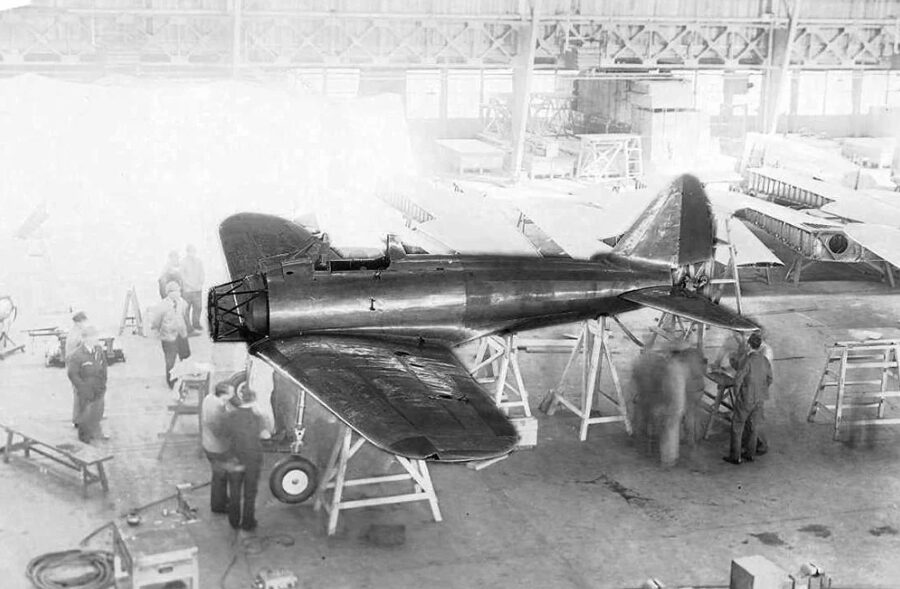

零式艦上戦闘機の設計を統括したのは、三菱重工業の主任設計技師・堀越二郎です。1937年、海軍が新型艦上戦闘機(十二試艦上戦闘機)を求めた時点で、堀越は技術部第二設計課のトップとして指名され、短期間で試作機に到達する体制を築きました。

チーム規模はおよそ28〜30名で、当時としては異例の少数精鋭です。意思決定の経路を最短化し、図面改訂と試作・実験を高速に回すための機動力を優先した編成でした。

設計の現場では、空力、構造、動力、武装・搭載、操縦系といった領域ごとに担当者を明確化し、堀越が全体最適を担うトップダウン方式で調整しました。零戦の象徴となる大面積の主翼(低い翼面荷重)や、胴体外板の沈頭鋲処理、滑らかな胴体断面の連続性は、この全体最適の産物です。

個別のパーツ性能ではなく、航続力・旋回性・速度のバランスをひとつの解に収束させることが、堀越の設計思想の核心にありました。

海軍の要求は、艦上機としての発艦・着艦性能に加え、長い航続距離、格闘戦で優位に立てる旋回性能、実用速度という相反する条件を同時に満たすものでした。馬力に制約のある国産エンジンでこれらを達成するため、徹底した軽量化が設計全体の前提に据えられます。

重量配分はボルト一本の単位まで管理され、「機材総重量の十万分の一まで」を意識した厳格な重量管理が徹底されました。結果として、零戦は当時の標準を大きく上回る航続力と機動性を実現します。

チームには、空力設計の要を担った技術者や、胴体・主翼の構造設計、エンジン装備・冷却・燃料配置の最適化を担当する技術者が配され、設計と製造現場が密に往復しました。図面上の理想を短期間で形にするため、治具や加工工程まで踏み込んだ設計配慮が行われた点も、零戦の開発速度を支えた特徴です。

1939年春の初飛行へ向けて、空力試験や強度試験、装備の位置と整備性の検討が断続なく進みました。

「誰が作ったのか」という問いは、設計と生産の分業の実像を踏まえると、より立体的に理解できます。設計・試作と初期生産は三菱が主導し、その後の大量生産は中島飛行機が主力となりました。総生産数は約一万機規模に達し、そのうち三菱が約3,800機前後、中島が6,500機以上を担ったとされます。

つまり、設計の中心は堀越二郎と三菱の設計チーム、生産の主力は中島を含む広範なサプライチェーンという役割分担が、零戦を「大量に、早く」前線へ届ける力になったのです。

また、「作った人」を一名に還元すると見落としが生じます。海軍の要求設定・試験部隊の評価、材料・装備の供給企業、製造現場での工法改善、整備部隊のフィードバックまで、全体が相互作用して零戦の性能と信頼性を形作りました。

堀越はその中心で要求と制約を調停し、設計思想を具体の図面と工程に落とし込む責任を担った人物です。設計者個人の卓越した統合力と、組織的な分業・改良の積み重ねが揃って初めて、零戦という名機が成立したと捉えるのが適切でしょう。

要するに、ゼロ戦を作った人は誰かと問われれば、設計統括は堀越二郎、その成果を量産へ橋渡ししたのは三菱と中島を中核とする製造体制であり、海軍・供給企業・現場の技術者たちの協働がその背後にあった、というのが実像です。設計思想の一貫性と、分業の巧みさが結びついたところに、零戦の成功の原点がありました。

(出典:国立国会図書館デジタルコレクション「零式艦上戦闘機関連資料」 https://dl.ndl.go.jp/ )

【ゼロ戦の設計者】ジブリとの関連

2013年に公開された長編アニメーション作品では、ゼロ戦の設計者を題材とし、若き技術者の夢と矛盾を描いた物語が広く知られるようになりました。主人公の名前は実在の堀越二郎に基づいていますが、作品の人物像は堀辰雄の文学世界を融合させた創作的要素を含んでいます。

たとえば、物語で描かれる妻の病弱な設定はフィクションであり、実際の妻は佐々木須磨子で、健康に恵まれ6人の子を育て上げたという事実などです。

映画の中では、設計思想としての「軽量化の徹底」や「技術者の葛藤」といった史実に基づく要素が盛り込まれており、現実の堀越が抱えた設計者としての矛盾を象徴的に表現しています。しかし、ドラマ性を高めるために追加された要素があるため、史実と作品世界を混同せず、双方を別物として理解することが大切です。

実際の堀越は冷静沈着で組織をまとめる力に優れ、特に戦時下の限られた資材や技術条件を踏まえて航空機を完成させる実務的手腕に長けていました。作品を通じて関心を持った読者は、映画の魅力と史実のギャップを認識することで、より正確に設計者像を捉えることができます。

【堀越二郎】設計ミスとその影響

堀越の設計思想は、当時の技術的制約を踏まえた合理的な判断の積み重ねでしたが、後年「設計ミス」として語られる要素が存在します。その最たるものは、防弾装備を極力省いた軽量化です。

零戦は当時の国産エンジン「栄一一型」(公称出力940馬力前後)で高性能を実現する必要がありました。そのため、重量削減は必須条件であり、結果として燃料タンクや操縦席周りに防弾板を設置しない設計が選択されたのです。

この設計思想は、初期の太平洋戦争で抜群の運動性能と長大な航続距離を発揮し、大きな戦果を挙げる原動力となりました。

しかし、1943年以降、米軍が強力なエンジンを搭載したグラマンF6FヘルキャットやF4Uコルセアを投入すると、零戦の防御力不足は深刻な弱点として露呈しました。被弾に極端に弱く、一度の命中で炎上する機体が続出したのです。

さらに、エンジンの改良遅延も影響しました。堀越はより強力な「誉」エンジンへの換装を模索しましたが、技術開発や供給体制の遅れにより、量産機への搭載は戦況悪化の中で十分に実現できませんでした。結果として、零戦は初期の無敵神話から一転し、後期には性能不足に悩まされることとなります。

参考ポイント

- 軽量化は性能を引き出すための必然的な選択であり、防弾省略は設計思想上のトレードオフであった

- 初期には大きな優位を生み出したが、戦術や敵性能の変化により弱点が浮き彫りになった

これらを総合すると、零戦の「設計ミス」とされる要素は、当時の制約下での合理的判断の裏返しであったと考えられます。

零戦はなぜゼロなのか?

零戦の正式名称は零式艦上戦闘機であり、通称である「ゼロ戦」の由来は製造番号ではなく、採用年度を示す命名規則にあります。日本海軍は航空機を制式採用した年の皇紀または元号の下二桁を取り、その数字を名称に用いる慣習がありました。

零戦が採用されたのは1940年、皇紀2600年に当たります。そのため「零式」と名付けられ、そこから「零戦」という呼称が生まれたのです。

当時の日本では、皇紀2600年を「建国2600年」として国家的な記念行事が盛大に行われており、この歴史的節目を象徴する戦闘機として零戦が位置づけられました。英語圏では Zero Fighter と呼ばれたこともあり、この呼称が戦後に広く一般化。

つまり、ゼロ戦という名前には、単なる記号以上に、当時の日本の歴史的意識や軍事的象徴性が強く反映されているのです。

(出典:国立国会図書館「皇紀2600年記念行事に関する資料」 https://dl.ndl.go.jp/ )

零戦が強かった理由を分析

零戦が太平洋戦争初期に圧倒的な強さを誇った背景には、複数の革新的な設計思想が組み合わさっていました。最大の要因は、軽量化と空力的な洗練、大面積主翼による低翼面荷重、長大な航続距離、そして適切な火力バランスです。

軽量化のために、高強度ジュラルミン(超々ジュラルミンと呼ばれる7075系合金に類似した材料)が採用され、機体構造は肉抜き加工によって徹底的に軽量化されました。空力面では、胴体を流線形に仕上げ、沈頭鋲を使用して外板を滑らかにすることで抗力を最小化。

この結果、当時の米軍戦闘機と比較しても格段に優れた旋回性能を実現しています。

主翼は大面積設計とされ、翼面荷重は約100kg/㎡程度と非常に低く抑えられました。これにより小さな旋回半径を得られ、格闘戦において他国の戦闘機を圧倒する能力を発揮。

さらに、大容量燃料タンクを搭載し、2000km以上の航続距離を可能とした点も特筆すべきです。これにより真珠湾攻撃やラバウルからの長距離作戦が実現可能となりました。

武装は主翼内に20mm機関砲を2門、機首に7.7mm機銃を2挺搭載し、当時の戦闘機としては十分な火力を装備。特に20mm機関砲は被弾時の破壊力が大きく、敵機を一撃で撃墜する事例も数多く報告されています。

| 要素 | 採用した設計・工夫 | もたらした効果 |

|---|---|---|

| 軽量化 | 高強度アルミ合金の採用、骨組みの肉抜き | 加速性能と旋回性を大幅に向上 |

| 空力 | 流線形胴体、沈頭鋲で表面平滑化 | 抗力低減により速度と航続力が増大 |

| 主翼 | 大面積設計、低翼面荷重 | 小回りが利き、格闘戦で優位 |

| 航続 | 大容量燃料タンクと高効率設計 | 長距離飛行や遠征作戦を可能にした |

| 武装 | 翼内20mm機関砲+機首機銃 | 強力な破壊力で敵機に致命傷を与える |

もっとも、これらの設計上の強みは同時に弱点ともなりました。軽量化を優先した結果、防弾装備が省略され、被弾に非常に弱い機体となったのです。また、大面積主翼は急降下時の限界速度を制約し、後期に主流となった高速一撃離脱戦法には不利でした。

要するに、零戦の強さは「設計思想の選択の結果」であり、同じ選択が弱点を形成する要因ともなったのです。初期にはこの設計が圧倒的な戦果をもたらしましたが、戦局が進むにつれて新型戦闘機との性能差が浮き彫りとなり、零戦は次第に苦境へと追い込まれていきました。

【零戦を作った人】堀越二郎の生涯

- 堀越二郎はその後どうなったのか

- 【堀越二郎】妻とのエピソード

- 【堀越二郎】子孫と現在の動向

- 【堀越二郎】死因に関する事実

- 堀越二郎について記念館で学べること

- 零戦パクリ疑惑の真相

- 【まとめ】零戦を作った人を振り返る

堀越二郎はその後どうなったのか

終戦後、日本の航空機研究開発は連合国軍の航空機製造禁止令によって長期間停滞しました。しかし、この制限が1952年に解除されると、堀越二郎は日本の航空産業再建に再び携わることとなります。特に大きな転機となったのが、日本初の国産旅客機 YS-11 の開発です。

YS-11 は1957年からスタートした計画で、戦後の技術的ブランクを克服するために、国内の航空技術者を総動員した国家的プロジェクトでした。堀越は基本設計委員として参加し、特に重量管理や構造強度、整備性の観点から中心的な役割を担いました。

その成果として1962年に初飛行を果たした YS-11 は、約180機が製造され、国内外の航空路線で運用されたのです。

その後、堀越は東京大学宇宙航空研究所の講師、防衛大学校の教授、日本大学の教授として教育の分野に進み、航空工学を学ぶ若い世代に貴重な知識と経験を伝えました。これらの活動により、研究・教育・産業の3つの領域で大きな功績を残し、1972年には勲三等旭日小綬章を授与されたのです。

こうした経歴は、戦時の設計者としてだけでなく、戦後日本の科学技術発展に寄与した学者・教育者としての姿を浮かび上がらせます。

(出典:国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構「日本の航空機開発史」 https://www.jaxa.jp/ )

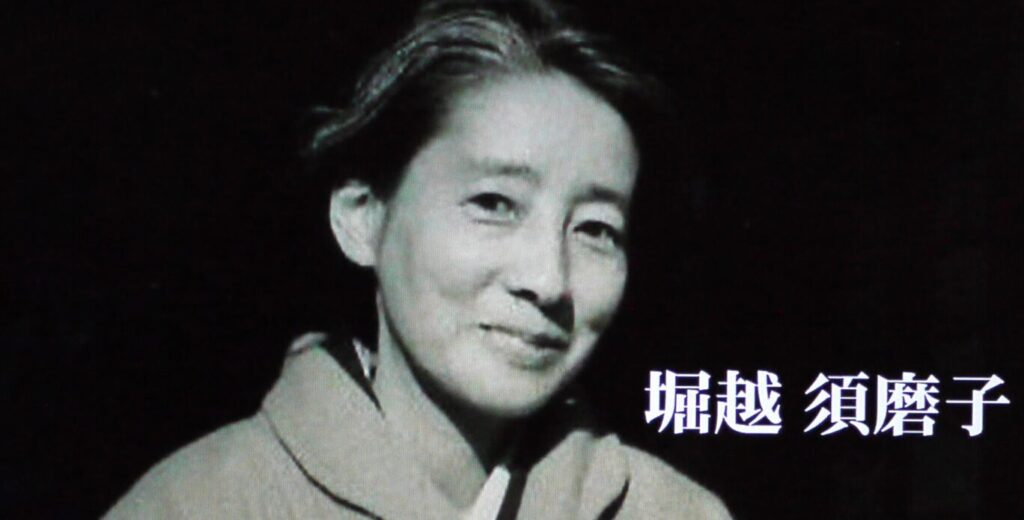

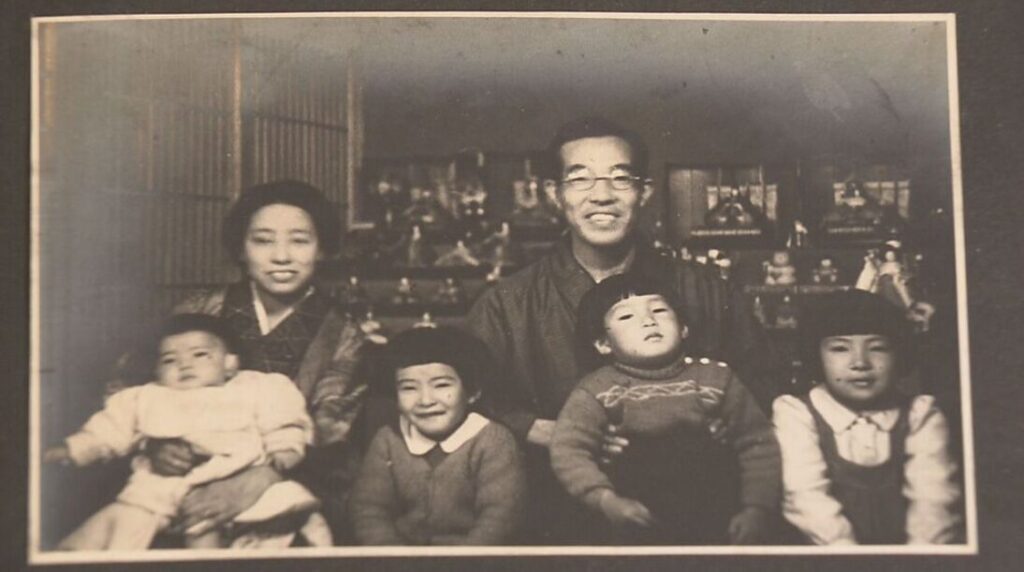

【堀越二郎】妻とのエピソード

堀越二郎の実際の妻は佐々木須磨子で、結婚は見合いによって成立しました。夫婦の生活は映画作品のような劇的な悲恋ではなく、穏やかで安定した家庭生活が記録されています。須磨子は健康で長寿を全うし、6人の子どもを育て上げました。

堀越自身も家庭内では温和で誠実な性格だったと伝えられており、設計者としての厳しい側面と、家庭人としての穏やかな側面を併せ持っていたことが伺えます。

スタジオジブリの映画では、主人公の妻が病弱で早世する設定が物語を象徴的に彩っていますが、これはフィクションに基づく演出です。史実の妻はむしろ丈夫で、戦後の生活を子どもたちと共に支え続けました。

こうした違いを踏まえると、映画は堀越の人物像に文学的な要素を重ね合わせ、設計者の孤独や葛藤を象徴的に表現したものと解釈するのが自然です。実際の家庭生活は、社会的責任と家族への愛情を両立させる現実的な姿でした。

【堀越二郎】子孫と現在の動向

堀越二郎と須磨子の間には6人の子どもが誕生しており、その後の進路は多岐にわたります。長男は大手企業に勤務し、役員を務めた経験を持ち、次男は化学メーカーに所属して研究・技術職として活躍しました。娘たちも大学教育を受け、教育や文化関連の分野で活動したことが伝えられています。

注目すべき点は、いずれの子孫も零戦や航空機設計そのものには直接関わらなかったという事実です。堀越の設計思想や技術者としての道を「家業」として継承するのではなく、それぞれが独自の専門領域を選び、多様なキャリアを築いたことが特徴的です。

これは、戦後の日本社会における進路の多様化や、航空機開発が国営・大規模研究機関主導に移行したこととも関係しています。

現在、堀越の子孫は高齢となっており、公的な場に登場する機会は限定的です。ただし、家族の存在は堀越の生涯を研究する上での背景として重要であり、戦後の航空技術者としての彼の活動を支える生活基盤の一端を理解する手がかりにもなります。

【堀越二郎】死因に関する事実

堀越二郎は1982年1月11日に逝去しました。享年78歳であり、死因は肺炎と報道されています。戦時中に国を代表する戦闘機を設計した人物が、その後も戦後航空産業や教育に携わりながら最期を迎えたことは、戦前・戦後を通じた日本の航空史そのものを象徴する出来事とも言えます。

死亡時の年齢表記については「享年」と「満年齢」の違いがよく誤解されます。享年は伝統的に数え年で示されるため、実際の誕生日を基準とする満年齢よりも1〜2歳大きい数値となる場合があるのです。

報道や書籍では「享年78」と記されることが多いのに対し、公式な記録上では満年齢が採用されるケースも。この違いを理解しておくことで、堀越の生涯を調べる際に混乱を避けることができます。

また、訃報記事と死亡広告にも性格の違いがあります。新聞などの訃報記事は基本情報に限られるのに対し、死亡広告は遺族の意向を反映して人柄や功績が詳しく記されることが多いとされています。堀越の場合も、設計者としての功績に加え、戦後の教育者としての側面が追悼文に盛り込まれました。

用語の整理

- 享年は伝統的に数え年で記すとされています

- 満年齢は誕生日基準で加算される一般的な年齢です

堀越二郎について記念館で学べること

堀越二郎の足跡を学ぶことができる施設として、所沢航空発祥記念館とあいち航空ミュージアムが知られています。いずれも展示内容が充実しており、研究者や航空史に関心を持つ人々にとっては貴重な学習の場です。

所沢航空発祥記念館(埼玉県所沢市)では、零戦やYS-11に関する一次資料が所蔵されており、設計メモや終戦日誌の原文、さらに堀越が使用した愛用品などが展示されています。これらを通じて、設計者としての堀越の思考プロセスや、戦中戦後の複雑な時代背景を立体的に理解することができるでしょう。

一方、あいち航空ミュージアム(愛知県豊山町)では、堀越の生誕120周年を記念した特別展示が行われたこともあり、地域と航空技術の関わりに焦点を当てています。ここでは技術史に重きを置き、零戦や戦後航空機開発の技術的特徴を模型や資料で解説しているのが特徴です。

| 施設 | 所在地 | 特色 | 目安の入館料 |

|---|---|---|---|

| 所沢航空発祥記念館 | 埼玉県所沢市 | 設計メモや終戦日誌など一次資料の展示 | 一般520円、小中100円 |

| あいち航空ミュージアム | 愛知県豊山町 | 技術史に重心、生誕120周年展示など | 一般800円(割引あり) |

両施設は共通する資料も所蔵していますが、前者は日本航空史全体を網羅する視点、後者は地域性や技術的特徴に光を当てる視点が強調されています。そのため、両方を訪れることで、堀越二郎の功績を異なる切り口から理解できるという補完関係にあるのです。

零戦パクリ疑惑の真相

零戦をめぐる「パクリ疑惑」は、国際的な技術交流やライセンス生産の実態を踏まえなければ正確に評価できません。

実際に零戦に搭載された可変ピッチの定速プロペラは、当時の国際的な技術の一つであり、海外メーカーのライセンスを受けて国産化されたものです。また、武装の一部や設計思想には欧州の航空機から影響を受けたとされます。

しかし、零戦の特徴である軽量化と空力的な洗練、大面積主翼による低翼面荷重、独自の材料選択や加工技術、操縦特性の調整などは、日本の技術者が独自に築き上げた部分です。

特に沈頭鋲を多用して機体表面を滑らかにした外板処理や、長大な航続距離を可能にした燃料配置の工夫は、他国機には見られない日本的な創意工夫でした。

つまり、零戦は世界標準技術を適切に取り入れつつ、日本独自の要求に応じて統合設計を行った結果生まれた航空機です。受容と創意の両面があってこそ成立した成果であり、単なる模倣機と断じるのは正確ではありません。研究者の間でも、零戦を「独創的な設計の集大成」とする評価が定着しています。

何と言っても、「零戦が登場した当時には米英軍ですら太刀打ちできる戦闘機を持っていない」無敵の戦闘機だったという事実が零戦のオリジナリティを証明していると言えるでしょう。

(出典:防衛省 防衛研究所「戦史叢書」 https://www.nids.mod.go.jp/ )

【まとめ】零戦を作った人を振り返る

この記事のポイントをまとめます。

- 零戦 作った人は三菱の主任設計者堀越二郎である

- 設計は少数精鋭の分担体制で全体最適を徹底した

- 生産は三菱に加え中島が主力となり大量化した

- 映画は史実を下敷きに物語的要素を重ねている

- 実在の妻は佐々木須磨子で見合い結婚であった

- 子どもは6人で各分野で独自の道を歩んでいる

- 死因は資料では肺炎とされ享年表記の差異がある

- 名称は零式採用年に由来しゼロ戦の通称が定着した

- 強さの源泉は軽量化と空力設計と低翼面荷重にある

- 航続力と武装の組み合わせが初期戦術に適合した

- 設計ミスとされる点は防弾省略などの代償である

- 時代の変化で弱点が顕在化し戦術適合が難しくなった

- 記念館では設計メモや資料から実像を学べる

- パクリ論は受容技術と独自統合の両面で理解できる

- 戦後はYS-11や教育で航空再建に貢献している

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

【第五世代戦闘機】トップガンの敵機はSu-57?描写の裏側を徹底解説

飛行機に爪切りの持ち込みはOK?国内線と国際線ルールを完全ガイド

飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策

プライベートジェットの購入価格を徹底解説!所有する有名人の事例