旧日本軍の戦闘機に興味を持つ方の中には、「隼 戦闘機 現存」と検索し、その実態や展示情報を詳しく知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。

一式戦闘機「隼」は、その評価や歴史的背景から、今なお多くの航空ファンに支持されている機体です。しかし、日本国内に現存する機体はごくわずかであり、保存状況や展示施設の情報を正確に知る機会は限られています。

本記事では、「隼」をはじめとする旧日本軍戦闘機の現存、展示の実態について解説。「疾風」「雷電」「二式戦闘機」「5式戦闘機」など、同時代の他の戦闘機の現存状況や保存例にも触れながら、零戦52型や97式戦闘機は現存しているかどうかも丁寧に紹介していきます。

さらに、なぜ日本の戦闘機残存機は少なくなってしまったのか、戦闘機が見れる場所としてどこを訪れるべきか、という点にも注目。また、一式戦闘機「隼 」のプラモデルが人気の理由や、「隼」戦闘機の評価といった模型・資料の世界も取り上げ、空の歴史を多角的に掘り下げていきます。

戦史と技術の両面から「隼」を中心とした戦闘機たちの今を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 「隼」戦闘機の現存機体の有無と展示場所

- 他の旧日本軍戦闘機の現存状況(疾風・雷電など)

- 日本の戦闘機が現存しにくい理由

- 「隼」に関連するプラモデルや評価の概要

「隼」戦闘機は現存しているのか?実態と保存状況

- 旧日本軍の戦闘機、現存機展示の代表例

- 「隼」戦闘機は現存しているのか?

- 「疾風」戦闘機、現存は日本に1機のみ

- 二式戦闘機の現存機体はなし(部品のみ)

- 97式戦闘機は現存していますか?

- 日本の戦闘機の残存する機体はなぜ少なくなるのか

旧日本軍の戦闘機、現存機展示の代表例

旧日本軍の戦闘機は、太平洋戦争終結後の混乱の中で多くが処分され、現在まで原型を保って現存するものはごくわずかしかありません。そのような状況下でも、日本国内には数少ない現存機を展示している施設がいくつかあり、これらは以下のような意義を持っています。

- 戦時中の航空技術の記録として価値が高い

- 戦争の記憶を次世代へ継承する文化遺産

- 平和の尊さを伝える教育的役割を果たす

特に注目されているのが、山梨県鳴沢村にある「河口湖飛行舘」です。この施設には以下のような展示があります。

- 日本で唯一現存する一式戦闘機「隼」:毎年8月に限定公開

- 零式艦上戦闘機(零戦)21型・52型:90%以上オリジナル部材による復元展示

- 特攻兵器「桜花」や偵察機「彩雲」の一部も併せて展示

また、他の代表的な展示施設としては次のような場所が挙げられます。

- 愛媛県愛南町「紫電改展示館」

→ 海底から引き揚げられた紫電改を展示(世界に4機のみ) - 岐阜県各務原市「岐阜かかみがはら航空宇宙博物館」

→ 三式戦闘機「飛燕」、四式戦闘機「疾風」などを保存・修復展示

これらの機体はいずれも「静態展示」として保存されており、実際に飛行できる状態ではありません。主な理由は以下の通りです。

- 戦後のGHQによる軍備解体政策により多くの機体が破棄された

- 素材再利用を目的とした解体が進められた

- 高温多湿な日本の気候により部材が劣化しやすい

その結果、完全な形で保存されている戦闘機は極めて少なく、現存しているだけでも非常に貴重な存在であることがわかります。これらの機体は単なる展示物ではなく、当時の歴史を物語る「空の遺産」として、大切に守られているのです。

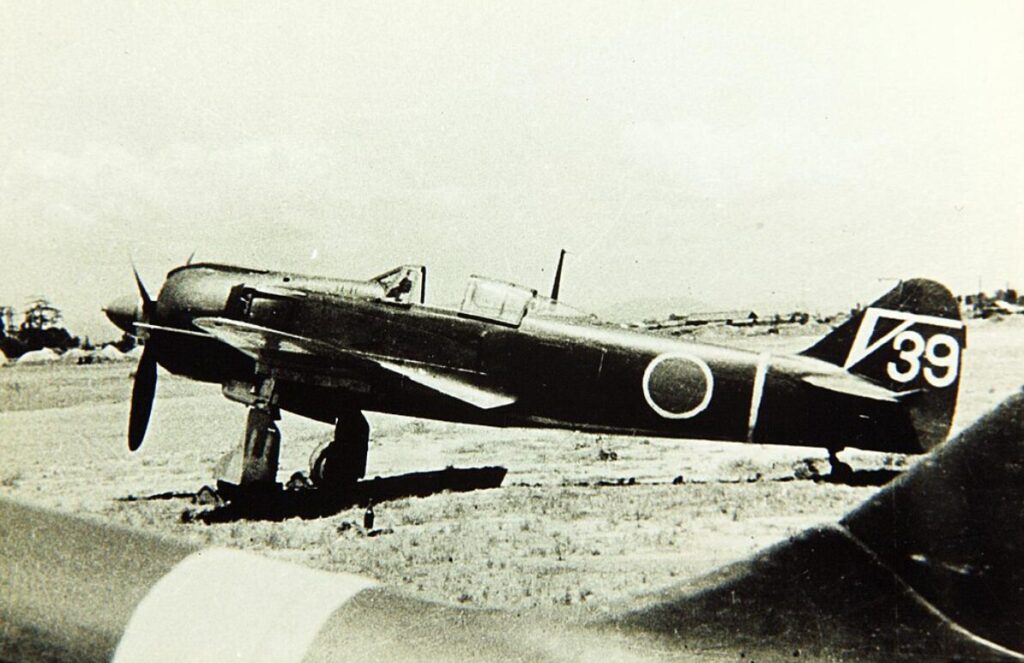

「隼」戦闘機は現存しているのか?

「隼」戦闘機は現存しています。ただし、その数は非常に限られており、日本国内で実際に原型をとどめている機体は1機のみです。この唯一の現存機は、山梨県鳴沢村にある「河口湖飛行舘」で、毎年8月限定で公開されています。

この河口湖飛行舘に保存されている隼は、かつて戦場で使用されていた実際の残骸をもとに復元されたもので、胴体部分を中心に非常に良好な保存状態を保っています。復元にあたっては、可能な限り当時の部材を使用しており、当時の日本の航空技術の高さがよく分かる構造です。

展示は静態保存ですが、質感やスケール感をそのままに残しているため、訪れる人々に強い印象を与えます。

世界全体で見ても「隼」の現存機はわずかに5機前後とされており、そのほとんどは完全な形ではなく、部品の保存や部分的な復元にとどまっています。例外的に、アメリカには飛行可能な状態まで修復された機体が1機ありますが、これは新造パーツを組み合わせた復元機であり、完全なオリジナルとは言い切れません。

このように「隼」戦闘機の現存機はごく一部でしか確認されておらず、しかもその多くは展示・保存を目的とした非飛行状態です。

保存状態が良好な河口湖飛行舘の展示機は、まさに貴重な戦争遺産として注目されています。一方で、戦争の記憶とともに風化のリスクも抱えており、今後の保存活動や修復の取り組みが重要になってきます。

「疾風」戦闘機、現存は日本に1機のみ

「疾風」戦闘機(四式戦闘機キ84)は、日本陸軍が開発した高性能な戦闘機として知られていますが、現存している実機は世界でわずか1機のみです。そして、その唯一の機体が日本国内、鹿児島県にある「知覧特攻平和会館」で展示されています。

この「疾風」は、終戦間際にフィリピンでアメリカ軍に鹵獲された後、アメリカ本土に運ばれて修復・調査された経緯があります。その後、1973年に日本へ里帰りし、航空自衛隊の入間基地で一時的に飛行展示も行われました。

現在は静態保存となっていますが、文化財指定を受けており、戦史的にも技術史的にも非常に高い価値を持つ機体とされています。

一式戦「隼」や零戦と比べても、「疾風」はより近代的な設計を持ち、武装や速度性能においても優れていました。実際、アメリカ軍の戦闘機と正面から渡り合える力を持っていたことから「日本陸軍最強の戦闘機」と評されることもあります。

それだけに、現存機が1機しか残っていないという事実は、当時の航空機がいかに失われやすいものであったかを物語っています。

保存されているこの機体は、かつて整備に関わった中島飛行機(現・富士重工業)の技術者たちによって管理・整備されており、細部まで丁寧に保存処理が施されています。ただし、飛行可能な状態ではなく、部品の摩耗や再生不可能な構造も多いため、今後も「静態展示」としての保存が継続される見込みです。

「疾風」のように、たった1機しか現存していない戦闘機は、技術史の貴重な証人とも言えます。その歴史的価値を理解し、後世に受け継ぐ努力が今後ますます求められていくでしょう。

二式戦闘機の現存機体はなし(部品のみ)

現在、二式戦闘機(正式名称:中島キ44「鍾馗」)の完全な機体は現存していません。確認されているのは、胴体の一部やエンジン周辺部品など、部分的な構造物にとどまっています。つまり、「見られるのは部品のみ」であり、全体像を再現できる実機は世界に存在しないのが現状です。

この機体は旧日本陸軍が高高度での迎撃能力を重視して開発した「重戦闘機」に分類され、特にアメリカ軍の爆撃機B-29に対する防空戦で活躍しました。強力な火力と速度性能を備えていた反面、格闘性能や航続距離には限界があり、配備された部隊も限定的でした。

保存されている部品の例としては、中国西安にある航空博物館で展示されている中翼部の一部が挙げられます。ただし、これは零戦の部品と誤って案内されていたこともあり、機体の認識が曖昧なままになっていた時期もありました。

日本国内では、埼玉県の入間基地にある「修武台記念館」にて、ハ5エンジンの一部や関連部材が保管・展示されていることが確認されていますが、いずれも部分的な保存であり、完全な機体ではありません。

このような状態になってしまった背景には、終戦後の占領政策による軍用機の大量破棄、そして空襲や戦闘での損耗、さらに戦後における保存意識の低さが挙げられます。特に二式戦は生産数が少なく、他機種より早く現役を退いていたため、保存対象としても優先されなかった可能性が高いです。

その結果、現在の私たちが実機を通じて二式戦の全体像を学ぶ機会はなく、資料や模型、写真などによる追体験が主な手段となっています。

97式戦闘機は現存していますか?

九七式戦闘機(中島キ27)は1機のみ現存しています。この機体は福岡県筑前町にある「大刀洗平和記念館」で展示されており、日本国内で確認されている唯一の実物機体です。

発見の経緯も非常に特異です。1945年4月、特攻出撃の途中でエンジン不調により福岡・博多湾に不時着した機体が、1996年の湾岸工事中に偶然発見されました。その後、時間と手間をかけて引き揚げ・復元作業が行われ、現在の展示に至っています。

修復された状態ではありますが、可能な限り当時の素材を保持しており、部品や構造がそのまま残されている点で非常に価値のある機体です。

展示されている97式戦闘機は、塗装を施さず、発見当時の状態を再現する形で展示されていることが特徴です。これは、戦争の生々しさを伝える意図によるものであり、ピカピカに磨かれた復元機とは異なる、歴史資料としての重みを強く感じさせます。

その他の場所では、レプリカや模型が展示されていることはありますが、原型をとどめた実物機体は確認されていません。つまり、日本のみならず世界的に見ても、現存機はこの1機だけです。

かつては主力戦闘機として大量に生産された97式戦闘機ですが、戦後の混乱や再利用・廃棄の波にのまれ、多くの機体が失われました。現在では、わずかに残された記録や資料、そしてこの1機の実物を通じてしか、その存在をたどることはできません。

日本の戦闘機の残存する機体はなぜ少なくなるのか

旧日本軍の戦闘機が現代にほとんど残っていない背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。これらの影響によって、日本国内では現存機そのものが非常に稀少となっています。主な理由は次の通りです。

- 戦後の軍備廃棄方針

終戦直後、GHQ(連合国軍総司令部)は日本の武装解除を徹底し、多くの軍用機を爆破・焼却処分、あるいは素材として再利用させました。このため、原型をとどめた機体のほとんどが姿を消しました。 - 保存環境の不備

日本の気候は高温多湿であり、金属製の機体は劣化しやすい条件にあります。加えて、保存施設の整備が十分ではなく、自然腐食や部品の破損が進行しやすい状態に置かれていました。 - 技術と部品の不足

戦後の混乱により、航空機の保存に必要な専門技術者や補修部品が不足しており、修復・維持が困難だったという事情もあります。 - 社会的関心の低さ

欧米と比較すると、日本では戦争に関連する歴史遺産への関心が低く、特に軍事的な側面に対する保存意識が希薄でした。戦闘機の展示や保存に対しても長らく積極的な取り組みは見られませんでした。

このような状況をふまえると、現在展示されている隼、紫電改、飛燕、疾風などの機体は、まさに奇跡的に残された貴重な航空遺産であると言えます。

それぞれの機体の背後には、多くの関係者の努力や保存活動があり、現代の私たちはその成果を間近に見ることができます。今後はこうした機体をいかに維持し、どのように歴史として語り継いでいくかが、次の世代への重要な課題となっていくでしょう。

「隼」戦闘機の現存から見える戦史の重み

- 5式戦闘機は現存していますか?

- 零戦52型は現存しているのか

- 「雷電」戦闘機の現存機体はアメリカのみ

- 戦闘機が見れる場所のおすすめ

- 「隼」戦闘機の評価と信頼性

- 一式戦闘機「隼」がプラモデルとして人気を集める理由

5式戦闘機は現存していますか?

現在、五式戦闘機(キ100)の現存機体は日本国内には存在していません。世界で唯一確認されている実物機は、イギリスにある「ロイヤル・エア・フォース博物館(RAF博物館)」に1機だけ展示されています。

したがって、「5式戦闘機は現存していますか?」という問いには、「はい、世界で1機のみ、しかも国外に現存している」と答えるのが正確です。

五式戦闘機は、三式戦闘機「飛燕」の液冷エンジン不足に対応するため、急遽、星形空冷エンジンを搭載して誕生した改良型機です。結果的にこの機体は整備性と信頼性の両面で高く評価され、実戦でもアメリカ軍の最新鋭戦闘機に引けを取らない性能を発揮しました。

RAF博物館に展示されている機体は、1945年6月に製造されたキ100一型で、戦後にイギリス軍によって接収されたものです。この機体は一時的にカンボジアにあったとされ、戦後間もなくイギリス本国へ輸送されました。

その後レストアを受け、2000年代にはロンドンのRAF博物館ロンドン館で展示され、現在はコスフォード館に移されています。

日本に現存機がない主な理由は、戦後の大量処分によるものです。五式戦は大戦末期に登場したため、生産数も限られており、戦後の混乱期に優先的に保存される機体には選ばれませんでした。また、ほとんどの機体が終戦時に破棄または米軍によって調査のうえ廃棄されたと見られています。

つまり、現代の私たちが五式戦闘機を目にするには、英国の博物館を訪れるしか方法はありません。その存在自体が極めて貴重であり、今後この1機がどう保存されていくかにも注目が集まっています。

零戦52型は現存しているのか

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 機体名 | 零戦52型(零式艦上戦闘機の後期型) |

| 現存状況 | 国内外に実機・復元機が複数存在 |

| 代表的な国内展示施設 |

・鹿児島県:鹿屋航空基地史料館 ・東京都:靖国神社 遊就館 ・静岡県:航空自衛隊浜松広報館 |

| 鹿屋の展示機の特徴 | 海底から引き揚げた2機の残骸をもとに復元。保存状態が良好で、当時の部材を可能な限り使用 |

| 他展示機の由来 | グアムで鹵獲された機体を日本で修復した例がある |

| 展示の見どころ | 実機を通じて当時の設計や航空技術を体感できる点が魅力 |

| 海外の展示状況 | アメリカを中心に飛行可能な復元機が数機あり、イベントで実際に飛行する姿も見られる |

| 復元機の注意点 | 安全上の理由から多くの部品が新造されており、完全なオリジナル機ではないケースが多い |

| 現存数が多い理由 | 戦後に連合軍が性能に注目し、多くの機体を鹵獲・保存したため |

零戦52型は、旧日本海軍が誇る主力戦闘機「零式艦上戦闘機」の後期モデルにあたる機体です。現在でもその実機や復元機が国内外に複数残っており、「零戦52型は現存しているのか」という問いには、自信を持って「はい」と答えられる状況にあります。いくつかの施設では、間近でその姿を見学できる機会も提供されています。

中でも注目されているのが、鹿児島県の「鹿屋航空基地史料館」に展示されている機体です。こちらは、海底から引き上げられた2機分の残骸をもとに、慎重に復元されたもので、腐食が進んでいた部分も丁寧な修復が施されています。

一部に新造部品を用いてはいるものの、可能な限り当時のオリジナル部材が活用されており、その再現度の高さは評価されています。

他にも、東京都千代田区の靖国神社「遊就館」や、静岡県の航空自衛隊浜松広報館では、零戦52型の展示が行われています。これらの展示機の中には、戦後グアムでアメリカ軍に鹵獲された機体を修復したものも含まれています。

実物を目の当たりにすることで、戦時中の技術力や設計思想をより具体的に感じ取ることができるでしょう。

海外に目を向けると、アメリカを中心に飛行可能な復元機がいくつか存在しています。これらはイベントや航空ショーで飛行する様子が公開されることもあり、往年の零戦が空を舞う姿を目にすることが可能です。

ただし、機体の安全性確保や復元時の事情から、多くの部品が新たに作り直されており、オリジナルそのものとは異なるケースが少なくありません。

このような事情を踏まえると、零戦52型は他の旧日本軍機と比べて現存数が多く、保存状態も比較的良好な例が多いといえます。その背景には、戦後連合軍がこの機体の性能に強い関心を持ち、鹵獲・保存を進めた経緯がありました。

こうして現代にまで受け継がれた零戦52型は、貴重な歴史遺産として今なお多くの人々の注目を集めています。

「雷電」戦闘機の現存機体はアメリカのみ

旧日本海軍の局地戦闘機「雷電(J2M)」は、現代において世界で1機しか現存しておらず、その機体はアメリカに保存されています。日本国内には完全な形の機体は残っておらず、現存機はアメリカ・カリフォルニア州にある「チノ航空博物館(Planes of Fame Air Museum)」に展示されています。

雷電は三菱重工業が開発した高高度迎撃戦闘機で、主に日本本土への爆撃を行うB-29爆撃機に対抗するために設計されました。武装が重く、前方からの火力に特化した構造となっていたため、同時期の零戦とは異なる用途で運用されました。

しかし、雷電の生産数は約670機とそれほど多くはなく、終戦後はほとんどの機体がスクラップ化や焼却処分されてしまいました。さらに、戦闘による損耗や空襲による工場の被害も相まって、保存できるだけの機体数が確保されなかったという背景があります。

チノ航空博物館に保存されている雷電は、非飛行状態での展示ですが、外観は当時のまま良好に保たれています。機体には戦時中の塗装や部隊マークなどが残されており、訪れた人々に戦時の空気をリアルに伝える存在です。

この機体がアメリカに残された背景には、戦後の調査・研究目的で連合国が日本の軍用機を多数持ち帰ったという歴史があります。雷電もその一つで、飛行性能や技術的特性を分析するために保存されたと考えられています。

一方で、日本国内には雷電の一部部品や生産施設跡地などがわずかに残されていますが、機体そのものはありません。これにより、雷電を実際に目にするためには、海外の博物館を訪れる必要があります。多くの日本人にとっては馴染みの薄い機体かもしれませんが、技術史的には重要な意味を持つ戦闘機のひとつです。

戦闘機が見れる場所のおすすめ

旧日本軍の戦闘機を実際に見ることができる場所は、現在の日本国内にも複数存在しています。なかでも特に訪問価値が高いとされるのが、「河口湖飛行舘」「鹿屋航空基地史料館」「大刀洗平和記念館」の3カ所です。それぞれ異なる機体や展示方針を持ち、航空史に関心のある方には見逃せないスポットとなっています。

【主な見学施設とその特徴】

- 河口湖飛行舘(山梨県)

富士山の麓に位置するこの施設では、一式戦闘機「隼」をはじめ、零戦、疾風、特攻兵器「桜花」などを展示しています。実物部品を使った静態保存が中心で、保存状態も良好です。

また、8月には限定公開イベントが行われ、「隼」などを間近で見学できる貴重な機会があります。 - 鹿屋航空基地史料館(鹿児島県)

ここでは、零戦52型の復元機を中心に、特攻作戦や搭乗員に関する資料を多数展示しています。機体の紹介だけでなく、遺書や写真など当時の記憶に触れる展示も多く、戦争の背景を深く理解する場としても適しています。 - 大刀洗平和記念館(福岡県)

国内唯一の97式戦闘機の現存展示があることで知られています。この機体は博多湾から引き揚げられ、可能な限り当時のまま保存されています。復元は最小限にとどめられており、派手さはないものの、来館者に静かな衝撃を与える展示内容です。

これらの施設には、戦闘機本体の展示だけでなく、以下のようなコンテンツも充実しています。

- 映像資料や音声ガイド

- 解説パネルでの詳しい説明

- ミニシアターでのドキュメンタリー上映

そのため、軍事史や航空技術に詳しくない初心者でも、展示を通して理解を深めることができます。

ただし注意点として、各施設で展示されている機体は基本的に飛行不可の「静態展示」です。安全面や構造的な問題から、実際に飛行する状態には復元されていません。

- 国内の展示機は原則として飛行不可

- 飛行する戦闘機を見たい場合は、海外(例:アメリカの航空ショー)への訪問が必要

このように、それぞれの展示施設は異なる機体と背景を持っているため、興味のある戦闘機や歴史に合わせて訪問先を選ぶことで、より充実した見学体験につながります。航空史だけでなく、平和学習や戦争の記憶を考えるきっかけとしても有意義な場所です。

「隼」戦闘機の評価と信頼性

一式戦闘機「隼」は、旧日本陸軍を代表する主力戦闘機として長期間にわたり運用されてきた機体です。総合的に優れたバランスを持っており、特に初期型においては高い評価を得ていました。戦闘力だけでなく、運用性や整備面でも多くの搭乗員から信頼されていたことが特徴です。

【隼が高評価されたポイント】

- 軽量構造により機動性が高く、旋回戦に強かった

- 操縦がしやすく、初心者から熟練者まで幅広く扱いやすい

- 航続距離が長く、広い戦域での作戦に対応可能

- シンプルな設計で整備性が高く、戦場での稼働率が良好

当時のアメリカ軍機との比較でも、初期には空中戦で優位に立つ場面が多く見られました。特に、旋回性能やスムーズな操縦感覚は、パイロットに安心感を与える存在だったとされています。

しかし、戦局が進むにつれ、隼の評価には課題も見られるようになります。

【隼が抱えていた弱点】

- 火力が不足し、武装面では他国の新鋭機に劣っていた

- 防弾装備が不十分で、搭乗員の安全性に難があった

- エンジン出力が限界を迎え、加速性能や上昇力に問題があった

特にアメリカのP-51ムスタングやF6Fヘルキャットといった新型機が登場して以降、隼は性能面で徐々に不利な状況に追い込まれました。それでも、現場の整備性と信頼性の高さにより、終戦まで第一線で使用され続けたのです。

また、物資や技術の制約が厳しい戦場においても稼働率を維持できた理由として、次のような点が挙げられます。

- 部品点数が少なく、予備部品が手に入りやすい

- エンジンや構造がシンプルで、故障時の修理が容易

- 多くの搭乗員が「扱いやすい」と感じていた

その結果、隼は大東亜戦争中に最も多く生産された日本陸軍の戦闘機となり、戦史において重要な位置を占める存在となりました。

戦後もその存在は単なる軍事的成果だけでなく、「記憶」や「語り継がれる物語」として、多くの航空ファンや歴史愛好家の心をとらえ続けています。隼に惹かれる理由の多くは、その戦果以上に「物語性」にあるのかもしれません。

一式戦闘機「隼」がプラモデルとして人気を集める理由

一式戦闘機「隼」は、プラモデルの世界でも非常に人気の高い題材です。これは単に有名な機体だからという理由だけでなく、組み立てやすさ、塗装の自由度、歴史的背景の深さといった、模型ファンにとって魅力的な要素が揃っているためです。

1. 初心者にも優しい設計

- 構造が比較的シンプルで、航空機模型の入門に適している

- 初めての人でも無理なく組み立てられる手軽さ

- 一般的なスケール(1/72や1/48)が多く、飾りやすいサイズ感

2. 塗装の自由度が高い

- 多様な部隊に配備されていたため、塗装パターンが非常に豊富

- 迷彩(緑系、茶系)、無塗装銀色、派手なマーキングなど、表現の幅が広い

- 好みに応じて個性を出しやすく、製作後の満足度が高い

3. 上級者も満足できる精密モデルの存在

- タミヤやハセガワなどの主要メーカーから、精度の高いキットが多数発売

- 実機のディテールを再現した専用パーツや精巧なデカールが付属

- パイロットや整備兵のフィギュアが付くこともあり、ジオラマ製作にも最適

4. コレクション価値と安定した供給

- 現在でも定期的に再販されており、入手性が高い

- 「特別仕様」「記念塗装版」などの限定キットは早期完売することも多い

- 中古市場でも高い需要があり、収集アイテムとしての価値も高い

総評

このように、「隼」のプラモデルは、

- 初心者の入門キットとしての扱いやすさ

- 自由な表現が可能な塗装の多様性

- 上級者向けの精密再現性

- コレクションとしての魅力

といった多面的な魅力を持ち、模型ファンの間で世代を超えて愛され続けています。まさに、歴史とホビーワールドをつなぐ代表的な存在といえるでしょう。

「隼」戦闘機、現存機体から見える保存の現状

この記事のポイントをまとめます。

- 隼 戦闘機の現存機は日本国内に1機のみ確認されている

- 河口湖飛行舘で毎年8月に隼の限定公開が行われている

- 現存する隼は当時の残骸を基に復元された静態展示機である

- 隼は整備性や航続距離の面で高く評価された戦闘機である

- 現存する隼の保存状態は極めて良好であるとされている

- 世界全体で見ても隼の実物機は5機前後しか残っていない

- アメリカには飛行可能な隼の復元機が1機存在している

- 疾風の現存機は日本国内に1機のみで知覧特攻平和会館に展示されている

- 二式戦闘機(鍾馗)は実機が残っておらず部品のみが現存している

- 97式戦闘機は福岡県の大刀洗平和記念館に1機のみ現存している

- 旧日本軍戦闘機の多くは戦後の占領政策により破棄された

- 日本の高温多湿な気候は機体保存に不利な環境である

- 5式戦闘機はイギリスに1機のみが保存されている

- 零戦52型は日本国内外に複数の復元機が存在している

- 雷電の実物機はアメリカ・チノ航空博物館に1機だけ現存している

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策

プライベートジェットの購入価格を徹底解説!所有する有名人の事例

ヘリコプターで夜景!安いプランを東京で楽しむ/おすすめと料金解説

【ケムトレイルと飛行機雲】見分け方と科学的根拠をわかりやすく解説