グラマン戦闘機は、アメリカ海軍の主力戦闘機として長年にわたり活躍してきた航空機群の総称であり、その技術や設計思想は戦局や時代とともに大きく進化してきました。本記事では「グラマン 戦闘機 一覧」と検索している方に向けて、代表的なモデルや各機体の特徴を網羅的に紹介します。

特に第二次世界大戦で活躍したF6F ヘルキャットの性能や、グラマン戦闘機の最高速度、そして日本の零戦との比較によって明らかになる戦局の変化にも注目して解説します。これにより、グラマン戦闘機がいかにしてアメリカの制空権確保に貢献したかを理解できるでしょう。

さらに、戦後のノースロップグラマンと日本の関係、そして三菱電機との協業など、軍事産業における技術協力の実態にも触れています。ノースロップ・グラマンとはどんな会社なのかを知ることで、戦闘機開発の背景や意義をより深く読み解くことができるはずです。

本記事を通じて、グラマン戦闘機の歴史的意義と日本との関わりを多角的に知識を深めていただければと思います。

- グラマンの戦闘機の代表的な機体とその特徴

- F6F ヘルキャットやゼロ戦との性能比較

- アメリカ海軍戦闘機の歴史的な進化の流れ

- ノースロップグラマンと日本との関係や協業の実態

グラマン戦闘機の一覧とその特徴まとめ

- グラマン戦闘機の代表的なモデルは何ですか?

- グラマン戦闘機の一覧は?

- グラマンF6F ヘルキャットの性能・馬力

- グラマン戦闘機の最高速度

- グラマンとゼロ戦の比較から見る戦局の変化

グラマン戦闘機の代表的なモデルは何ですか?

代表的なグラマン戦闘機として最も知られているのは、「F6F ヘルキャット」と「F-14 トムキャット」です。これらの機体は、グラマン社の技術力と米海軍との密接な関係を象徴する存在となりました。

まず、F6F ヘルキャットは第二次世界大戦中盤以降に登場し、日本の零戦に対抗するために開発された艦上戦闘機です。強力なエンジン(約2000馬力)と頑丈な機体構造、高い生存性を備えており、多くの撃墜戦果を挙げたことで知られています。太平洋戦争におけるアメリカの制空権確保に大きく貢献しました。

一方、F-14 トムキャットは1970年代に登場した可変翼ジェット戦闘機です。長距離ミサイルでの交戦能力や、艦隊防空を目的とした情報共有システム(戦術データリンク)を搭載していたことが特長です。映画『トップガン』でも注目され、退役後も高い人気を維持しています。

このように、F6FとF-14は、それぞれ異なる時代の主力機として米海軍を支えた名機であり、グラマン社の代表的モデルといえます。ただし、時代ごとに開発コンセプトや運用目的が異なるため、どちらが「最も優れている」とは一概に言えません。

グラマン戦闘機の一覧は?

グラマン社が開発した戦闘機は、時代とともに多様化しており、プロペラ機からジェット戦闘機まで幅広く存在します。その多くがアメリカ海軍の艦上機として採用され、「頑丈で扱いやすい」と評価されました。

以下は、主なグラマン戦闘機の一覧です。

F4F ワイルドキャット

第二次世界大戦初期の主力艦上戦闘機で、零戦と交戦した機体として知られます。

F6F ヘルキャット

ワイルドキャットの後継機で、太平洋戦争中に大きな戦果を挙げました。

F7F タイガーキャット

双発エンジンを搭載した重戦闘機で、戦後の実戦でも活用されました。

F8F ベアキャット

小型軽量で非常に高い運動性能を誇るレシプロ戦闘機です。戦争終盤に登場しました。

F9F パンサー/クーガー

グラマン初のジェット戦闘機で、朝鮮戦争に投入されました。

F11F タイガー

超音速ジェット機として設計され、空母からの運用を想定したモデルです。

F-14 トムキャット

可変翼と高度なミサイル運用能力を備えたジェット戦闘機で、冷戦期の主力として活躍しました。

いずれの機体も、艦載機としての運用性を重視した設計がなされており、堅牢性と信頼性が高いことで知られています。また、機体名にネコ科動物の名前が多く使われているのも、グラマン機の特徴の一つです。

このように一覧で見ると、グラマン社の戦闘機は各時代の軍事要求に応じて進化してきたことがよくわかります。設計思想としては「現場で使いやすく、壊れにくい」ことが一貫して重視されてきました。

グラマンF6F ヘルキャットの性能・馬力

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 機体名 | F6F ヘルキャット |

| エンジン形式 | プラット・アンド・ホイットニー R-2800 ダブルワスプ |

| 最大馬力 | 約2000~2100馬力 |

| 武装 | 12.7mm機銃×6(各400発搭載可能) |

| 火力の特長 | 高密度の弾幕と広範囲の掃射が可能 |

| 防御性能 | 防弾構造により高い生還率 |

| 機動性 | 安定性と加速に優れるが、旋回性能はやや劣る |

| 航続距離 | 約1,500km |

| 空母運用性能 | 出力に余裕があり、着艦が容易 |

| 運用戦術 | 一撃離脱戦法に適していた |

| 実戦評価 | アメリカ海軍の空中優勢に大きく貢献 |

グラマンF6F ヘルキャットは、第二次世界大戦中にアメリカ海軍が採用した艦上戦闘機です。とくに日本の零式艦上戦闘機、いわゆる零戦に対抗するために開発され、その存在は戦局に大きな影響を与えました。中でも注目されるのが、高出力エンジンによって実現された優れた総合性能です。

この機体には、「プラット・アンド・ホイットニー R-2800 ダブルワスプ」という空冷・星型の18気筒エンジンが搭載されています。初期型でおよそ2000馬力、後期型では最大2100馬力に達する出力を発揮したのです。

この高い馬力により、F6Fは重厚な装甲や豊富な武装を搭載しても、飛行性能や安定性を大きく損なうことはありませんでした。

出力の高さは、単に速度や加速力にとどまりません。火力と防御力の強化にも直結しています。F6Fの主翼には、12.7mmブローニング機銃を片翼3挺ずつ、計6挺装備。各銃には最大400発の弾薬を搭載可能で、密度の高い弾幕を形成することができました。

この構成は、対空戦闘だけでなく、地上・海上の目標に対しても高い効果を発揮する手段となりました。

また、馬力の高さは空母運用においても有利に働いています。離着艦時に十分な加速・減速が可能なため、短距離での発進・着艦を安全かつ確実に行える特性がありました。これにより、F6Fは艦上機として高い操縦性を実現していたといえます。

とはいえ、F6Fに全く欠点がなかったわけではありません。構造の頑丈さや重量により、軽量で高機動な零戦に比べて、格闘戦での旋回性能ではやや劣る場面も見られました。そのため、実戦では「一撃離脱戦法」と呼ばれる、速度と火力を活かした戦術が主に採用されています。

このように、F6F ヘルキャットの持つ馬力は、単なるエンジンスペックの数字にとどまらず、空中戦の戦術やパイロットの生存率、そして空母艦隊全体の戦力維持に大きく寄与するものでした。その総合力こそが、アメリカ海軍の航空優勢を支えた真の理由といえるでしょう。

グラマン戦闘機の最高速度

グラマン社が開発した戦闘機は、それぞれの時代背景や技術の進化を反映しており、最高速度にも大きな違いがあります。代表的な機体をいくつか挙げて、その速度性能を比較してみましょう。

- F4F ワイルドキャット

・登場時期:第二次世界大戦初期

・最高速度:約515km/h(約320mph)

・特徴:アメリカ海軍の標準的な艦上戦闘機として活躍しましたが、速度、旋回性能などの面では日本の零戦にやや劣っていた - F6F ヘルキャット

・登場時期:F4Fの後継機として第二次大戦中盤に配備

・最高速度:約610km/h(約379mph)

・特徴:エンジン出力と空力性能が向上しており、零戦五二型より速く、実戦では速度差を活かした戦術で優位に立つ - F8F ベアキャット

・登場時期:終戦間際

・最高速度:670km/h以上

・特徴:レシプロ戦闘機としては最速級で、運動性にも優れていましたが、登場が遅く実戦での活躍は限られた - F-14 トムキャット

・登場時期:1970年代

・最高速度:マッハ2.34(約2800km/h)

・特徴:可変翼を備えたジェット戦闘機で、速度は従来のレシプロ機を大きく上回り、艦隊防空任務を担った

ただし、戦闘機において速度がすべてではありません。とくに艦上機では、空母での離着艦性能や運用の安定性も重要な要素です。そのため、設計には単なるスピード競争以上の配慮がなされています。

このように、グラマン戦闘機の最高速度は機種ごとに異なりますが、それぞれの時代や作戦に適応する形で最適な性能が追求されてきたことがわかります。

グラマンとゼロ戦の比較から見る戦局の変化

| 比較項目 | グラマン F6F ヘルキャット | 零戦(二一型・五二型) |

|---|---|---|

| 機動性 | 高速度域での安定性と上昇力に優れるが、旋回性能は劣る | 軽量設計で旋回性能が非常に高く、格闘戦に強い |

| 火力 | 12.7mm機銃×6で高密度の弾幕を形成 | 20mm機関砲×2、7.7mm機銃×2と命中精度に優れるが弾数が少ない |

| 防御力 | 防弾装備あり、生還率が高い | 装甲がほとんどなく、被弾に非常に弱い |

| 航続距離 | 約1,500km(空母運用を前提とした設計) | 最大約2,600kmと長距離航行が可能 |

| 設計思想 | 火力と防御のバランスを重視し、実用性を優先 | 軽量・長距離飛行を重視し、攻撃性能を追求 |

| 戦局への影響 | 中盤以降の制空権確保に大きく貢献 | 戦争初期において圧倒的な空戦優位を築く |

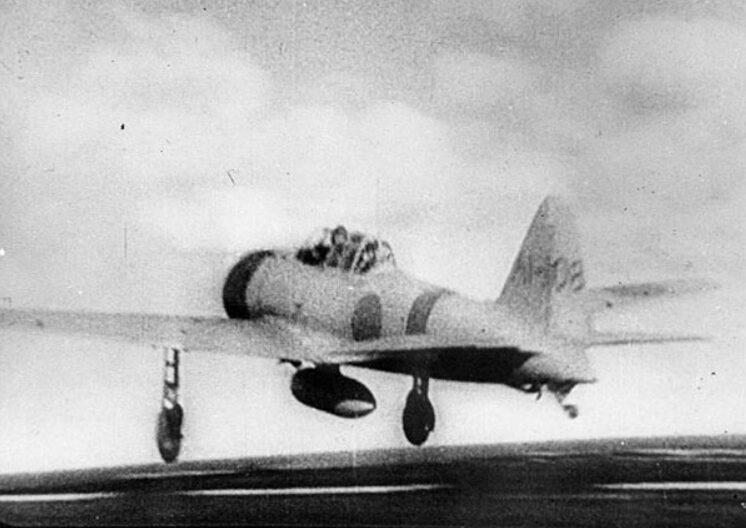

グラマン戦闘機と日本の零戦(零式艦上戦闘機)の性能比較は、太平洋戦争における戦局の変遷を理解するうえで重要な視点のひとつです。両機体はそれぞれ異なる設計思想と運用方針を持ち、その違いが空中戦の展開や最終的な戦果に大きく影響を与えました。

まず、零戦は三菱重工が開発した日本海軍の主力艦上戦闘機であり、1940年から実戦に投入されています。特に注目されるのは、極めて高い運動性能と驚異的な航続距離です。機体の軽量化を徹底した設計により、旋回半径は小さく、格闘戦では多くの敵機を圧倒する動きを見せました。

加えて、燃費効率に優れたエンジンの搭載により、長距離の護衛任務にも対応可能という特性を持っていたのです。一方で、防弾装備が極めて簡素であったため、被弾時には致命的な損傷を負いやすく、搭乗員の生存性という面では大きな課題が残りました。

対するグラマンF6F ヘルキャットは、アメリカのグラマン社が開発した艦上戦闘機で、零戦の特徴を徹底的に研究したうえで設計が行われました。重点が置かれたのは、速度・火力・上昇力・防御力といった、実戦で生存性と打撃力を両立するための性能です。

頑丈な構造により、空母での離着艦にも適しており、過酷な運用環境にも耐えることができました。武装面では12.7mm機銃を6挺搭載し、高密度な弾幕を形成して敵機を圧倒する火力を備えていた点も見逃せません。また、最大速度や上昇力では零戦を上回っており、「一撃離脱戦法」では高い優位性を発揮しています。

このように、零戦が「攻撃力と航続距離の追求」を主軸にしていたのに対し、F6F ヘルキャットは「生存性と総合性能のバランス」に重点を置いていたことがわかります。それぞれの設計思想の違いが、太平洋戦争の空戦における戦局の変化を象徴するものとなりました。

この性能差が明確に戦局に反映されたのが、1943年以降の空中戦です。ミッドウェー海戦以降、アメリカは本格的にF6Fを前線投入し、訓練されたパイロットと合わせて戦闘力を急速に高めていきます。

一方、日本は資源や熟練搭乗員の不足が深刻化し、新型機の開発や量産が遅れました。その結果、零戦は依然として前線で使用され続けましたが、性能面での限界が次第に明らかとなり、戦力バランスはアメリカ側に大きく傾いていったのです。

こうした経緯を踏まえると、グラマン戦闘機と零戦の性能比較は、単なる機体スペックの優劣だけでなく、兵站・戦略・技術開発体制といった広範な要因を映し出す鏡のような存在であるといえます。

戦争初期に圧倒的だった零戦が、終盤には劣勢となった背景には、単なる「旧式化」だけでなく、国家全体の戦争遂行力の差が如実に表れていたのです。

グラマン戦闘機の一覧と日本との関わり

- グラマン戦闘機 日本との関係は?

- ノースロップグラマン 日本への影響

- ノースロップグラマン 三菱電機との協業

- ノースロップ・グラマンとはどんな会社?

- アメリカ海軍主力戦闘機の歴史的変遷

- グラマン戦闘機が残した戦果と評価

グラマン戦闘機 日本との関係は?

グラマン戦闘機と日本の関係は、主に2つの時代に分けて考えることができます。一つは太平洋戦争期の「敵対関係」、もう一つは戦後の「協力関係」です。この両面から見ることで、グラマン戦闘機が日本に与えた影響や役割がより明確になります。

戦時中、グラマン社が開発したF4F ワイルドキャットやF6F ヘルキャットは、日本の零式艦上戦闘機(通称「零戦」)と激しく空中戦を繰り広げました。特にF6F ヘルキャットは、零戦を打ち破るために開発された艦上戦闘機であり、実戦では速度・火力・防御力のすべてにおいて零戦を上回る場面が多く見られました。

この機体は日本軍機の多くを撃墜し、制空権奪取の一翼を担ったことで、日本の航空戦力に大きな打撃を与えたとされています。

一方、戦後になるとグラマン社(のちのノースロップ・グラマン)は、敵国であった日本と安全保障分野での協力関係を築いていきます。1950年代以降、グラマン製の哨戒機や救難機が海上自衛隊に導入されました。

戦後に自衛隊が導入したグラマン(Grumman)社の航空機は、主に以下の2機種が知られています。

S-2 トラッカー(S-2F)

- グラマン S-2 トラッカー(S-2F)

アメリカで開発された対潜哨戒機で、海上自衛隊が戦後60機を導入し、1980年代まで運用されていました。双発レシプロ機で、洋上の哨戒・対潜水艦作戦を一機で完結できる点が特徴です。 - グラマン G-21 グース

アメリカで開発された水陸両用飛行艇で、こちらも戦後、海上自衛隊で4機が運用されていました。輸送や連絡任務などに使用されています。

現代では、グラマンが合併したノースロップ・グラマンの機体も自衛隊で使用されていますが、「戦後すぐの自衛隊のグラマン機体」を問う場合は、上記2機種が代表的です。

- なお、F6Fヘルキャット等の艦上戦闘機は日本の自衛隊には導入されていません(F6Fは連合国側の戦闘機で第二次大戦が中心の運用)。

- E-2 ホークアイ(早期警戒機)はノースロップ・グラマンの設計ですが、導入は1980年代以降、航空自衛隊向けです。

要点として、戦後に自衛隊が実際に導入し運用した「グラマン」機はS-2 トラッカー(S-2F)とG-21 グースです。

このように、戦時中は敵機として恐れられたグラマンの機体が、戦後には日本の防衛力の一部として機能するようになったのは、国際関係と技術供与の大きな転換点を示しています。

ただし、日本国内には、戦争中の機銃掃射によって民間人が犠牲になった記憶も根強く残っており、グラマン機に対して複雑な感情を抱く人もいる点は無視できません。

つまり、グラマン戦闘機は、日本にとって「敵」と「味方」の両方を経験した数少ない存在であり、時代と立場によってその意味合いが大きく変化した特異な存在だと言えるでしょう。

ノースロップグラマン 日本への影響

ノースロップ・グラマンは、アメリカを代表する航空宇宙・防衛関連企業のひとつとして、長年にわたり日本の防衛分野に多大な影響を及ぼしてきました。とくに、技術供与や装備提供、さらには産業面での連携など、多角的な関係性を築いており、日本にとっては極めて重要なパートナーといえます。

まず、防衛装備の分野では、グラマン社時代から海上自衛隊に対してさまざまな航空機を供給してきました。代表的な例には、対潜哨戒機のS-2Fや、救難飛行艇UF-2(のちのUS-1A)などが挙げられます。

これらの機体は、海洋監視や救難活動といった任務で中心的な役割を果たし、日本の海上防衛力を支える存在となってきた経緯があります。

近年においても、ノースロップ・グラマンは日本の防空能力の近代化に深く関与。たとえば2024年からは、統合防空ミサイル防衛システム(IBCS)の主要構成品を日本に向けて納入し、防衛省のミサイル防衛力の強化を支援しています。

この取り組みは、日本の厳しさを増す安全保障環境に対応するうえで、最新の海外技術を積極的に導入する必要性を物語っています。

さらに同社は、宇宙やサイバーセキュリティといった新領域にも進出しており、日本企業との連携も強化中です。たとえばIHIとの協業では、小型で高機動な衛星の共同開発を進め、宇宙領域把握(SDA)における共同対処力を高めています。

このような動きは、軍民技術の融合と次世代防衛戦略への貢献という点で、大きな意味を持つものです。

とはいえ、海外企業との密接な連携は、自国の産業基盤や技術的自立に対する懸念も引き起こしかねません。そのため、日本としては国内産業の強化と外資との協調のバランスを図ることが、今後ますます求められていくと考えられます。

このように、ノースロップ・グラマンは単なる防衛装備の供給者を超えて、日本の安全保障政策全体に戦略的な影響を与える存在へと位置づけられつつあります。

ノースロップグラマン 三菱電機との協業

ノースロップ・グラマンと三菱電機の協業は、日米の防衛産業における技術連携を象徴する事例の一つです。両社は2024年に防衛装備品分野での覚書(MOU)を交わし、共同開発・技術連携を本格化させています。この動きは、日本の防空能力強化と米国との戦略的連携を同時に推進するものであり、非常に注目されています。

協業の中心テーマは、統合防空ミサイル防衛システム(IAMD)に関する技術開発です。具体的には、電子戦システム、レーダー、通信、電力供給といった複数の要素を一体化させ、部隊間でリアルタイムに情報を共有・連携できるようにすることが目指されています。

これにより、迎撃成功率の向上だけでなく、戦場全体の指揮統制力も大幅に強化されることになるのです。

例えば、アメリカが開発中のIBCS(統合防空ミサイル防衛システム)との接続を前提に、日本独自のADCCS(防空指揮統制システム)との互換性を確保する動きも進められています。ここで三菱電機が得意とするセンサー技術や通信技術が活かされることになるのです。

一方で、協業には課題も存在します。たとえば、異なる国の装備品同士をシームレスに連携させるためには、データ仕様やセキュリティ基準の統一が必要であり、それには高い技術力と綿密な調整が求められます。また、知的財産の取り扱いや輸出管理規制への対応も、慎重に進めるべき点です。

それでも、こうした協業によって得られる技術的相乗効果は大きく、将来的には日本がより自立的な防衛装備開発を行うための土台ともなり得ます。国産技術と米国の先進技術が融合することで、より強靭な防衛ネットワークの構築が可能になるのです。

このように、ノースロップ・グラマンと三菱電機の協業は、単なる部品やシステムの共同開発にとどまらず、日米の防衛連携の質を一段と引き上げる重要な取り組みと言えるでしょう。

参考資料:日本経済新聞

ノースロップ・グラマンとはどんな会社?

ノースロップ・グラマン(Northrop Grumman Corporation)は、アメリカに本社を置く世界有数の航空宇宙・防衛企業です。この会社は、戦闘機や無人機、ミサイルシステム、人工衛星、さらにはサイバーセキュリティや宇宙開発といった分野にまで幅広く関与しています。

米国防総省をはじめとする各国の政府や軍隊との契約を通じて、国防技術の最前線を支える企業として広く知られています。

設立の背景には、1994年にノースロップ社がグラマン社を買収・合併したという経緯があります。もともとグラマン社は、F6F ヘルキャットやF-14 トムキャットといった優れた戦闘機で有名でした。

一方、ノースロップ社はB-2 スピリット爆撃機や無人機などの分野で実績を重ねており、この2社の合併によって、陸・海・空・宇宙をカバーする総合防衛企業が誕生したのです。

同社の事業は大きく4つの部門に分かれています。「航空システム」「防衛システム」「ミッションシステム」「宇宙システム」がそれにあたり、それぞれが独立しながらも連携し、最新技術を用いたソリューションを提供しているのです。

例えば、人工衛星の打ち上げからミサイル防衛、ステルス機の設計、通信システムの統合運用まで、幅広い領域をカバーしています。

さらにノースロップ・グラマンは、近年ではサイバーセキュリティやAIといったデジタル分野にも注力しており、米軍の指揮・統制システムや情報通信網の中核を担うシステム構築も行っています。また、教育や人材育成にも力を入れており、STEM分野の奨学プログラムや次世代技術者育成への支援も積極的です。

このように、ノースロップ・グラマンは戦闘機メーカーという枠にとどまらず、現代の多層的な安全保障に不可欠な存在となっています。ただし、軍需産業特有の課題として、予算や倫理的問題が常に議論の対象になるため、社会的責任と技術革新のバランスが求められる企業でもあるのです。

アメリカ海軍主力戦闘機の歴史的変遷

アメリカ海軍の主力戦闘機は、時代ごとの戦略や技術革新に応じて進化を遂げてきました。この変遷をたどることで、航空機開発の方向性だけでなく、海軍作戦や軍事思想の変化を理解する手がかりとなります。

以下は、各時代を象徴するアメリカ海軍の主力戦闘機とその特徴です。

- F4F ワイルドキャット(第二次世界大戦初期)

・グラマン社が開発した初期の艦上戦闘機

・運動性では零戦に劣ったが、防弾性能や空母運用の適性に優れていた - F6F ヘルキャット(第二次世界大戦中期)

・2000馬力級エンジンと重武装を備えた機体

・日本機との性能差を逆転し、戦局を大きく動かした - F9F パンサー(1950年代)

・グラマン初の実用ジェット戦闘機

・朝鮮戦争で実戦投入され、海軍機のジェット化を進めた - F-11 タイガー(1950年代後半)

・音速飛行を実現した艦上戦闘機

・速度と高度を重視する時代の流れを象徴していた - F-14 トムキャット(1970年代〜2000年代初頭)

・可変翼と長距離ミサイル運用能力を有する艦隊防空機

・戦術データリンクを装備し、ネットワーク戦に先行対応した

このようにアメリカ海軍の戦闘機は、

- 初期は防御重視のレシプロ機が主力だった

- 戦後は速度と高度性能を追求したジェット機が中心となった

- 現代では多機能かつネットワーク対応型のステルス機に進化している

という流れで段階的に発展してきました。常に時代の要請に応じて変化を続けてきたことが、アメリカ海軍の航空優勢を支えているといえるでしょう。

グラマン戦闘機が残した戦果と評価

グラマン社が開発した戦闘機の中で、最も顕著な戦果を残したのがF6F ヘルキャットです。この機体は、太平洋戦争の中盤から終戦にかけてアメリカ海軍の主力艦上戦闘機として活躍し、日本軍との空中戦で圧倒的な成果を上げました。

F6Fの特筆すべき点は、その撃墜数の多さにあります。

- 第二次世界大戦中における日本機の撃墜数のうち、およそ55%がF6Fによるものとされている

- 生産数は1万2000機以上にのぼり、空母艦載機として広範に配備された

- 火力・防御力・航続距離のバランスが優れており、搭乗員からの信頼も非常に高かった

また、F6Fのもう一つの強みは、その堅牢さです。

- 空戦だけでなく、地上や海上への機銃掃射任務にも数多く使用された

- 被弾しても基地に帰還できるケースが多く、生還率が高かった

- パイロットの戦場経験の蓄積を促し、海軍全体の練度維持に貢献した

戦後においても、F6Fは「実戦で信頼できる機体」として高い評価を受け続けています。一方で、後継機であるF8F ベアキャットは高性能だったものの、終戦直前の登場であったため大きな戦果は残していません。

また、F9F パンサーやF-14 トムキャットといったジェット戦闘機も実績を上げていますが、空対空戦闘の機会が限られていたため、撃墜数の面ではF6Fには及びませんでした。

このように、グラマン製戦闘機の戦果と評価は、単なる撃墜数だけでなく以下のような多面的な要素に支えられています。

- 操縦のしやすさ

- 高い生存性

- 戦術的価値の大きさ

このように、グラマンの戦闘機が残した戦果とその評価は、単なる撃墜数だけでなく、運用のしやすさ、生存性、戦術的貢献といった多面的な要素に裏付けられています。その実用性の高さが、当時のアメリカ海軍を空から支える強力な武器となったのです。

グラマン 戦闘機 一覧と性能・歴史の総まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- グラマン戦闘機にはプロペラ機からジェット機まで幅広いモデルが存在

- F6F ヘルキャットは第二次大戦中の主力艦上戦闘機として活躍

- F-14 トムキャットは冷戦期の艦隊防空を担った可変翼戦闘機

- F4F ワイルドキャットは零戦と初期に交戦した堅牢な艦上機

- F8F ベアキャットは高機動性と高速性能を兼ね備えた戦争終盤のレシプロ機

- ジェット初期のF9F パンサー/クーガーは朝鮮戦争で使用された

- F11F タイガーは空母運用を前提とした初期の超音速機

- F6Fのエンジンは約2000馬力を誇り、火力・防御力に優れていた

- グラマン機は頑丈さと整備性の良さで高い評価を受けた

- 零戦は旋回性能と航続距離に優れるが、防御面に難があった

- F6Fは速度・火力・防御力で零戦を上回り戦局を逆転させた

- グラマン社の機体は太平洋戦争後、日本の海上自衛隊にも導入された

- ノースロップ・グラマンは日本との防衛技術協力を強化している

- 三菱電機とノースロップ・グラマンは統合防空技術で連携を進めている

- アメリカ海軍の艦上機はグラマン機からF-35Cまで技術革新を重ねてきた

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策

ヘリコプターで夜景!安いプランを東京で楽しむ/おすすめと料金解説

飛行機に爪切りの持ち込みはOK?国内線と国際線ルールを完全ガイド

【ケムトレイルと飛行機雲】見分け方と科学的根拠をわかりやすく解説