戦後の日本において「戦闘機 開発禁止」という政策がどのような背景で始まり、どのように解除され、現在に至っているのかをご存じでしょうか。この記事では、「日本が航空機の開発を禁止されたのはいつなのか?」から始まり、戦後の航空産業再建、そして現在の防衛技術まで、時系列でわかりやすく解説していきます。

かつて戦闘機開発が全面的に停止された日本は、F-15JやF-2などを経て、「日本は戦闘機を作っているのか?」という疑問に対する答えを着実に積み重ねてきました。さらに近年では「F3戦闘機 断念」と報じられたように、純国産路線を変更し、英国やイタリアとともに「第6世代戦闘機」の国際共同開発に踏み出しています。

本記事では、日本の主力機を網羅した「戦闘機一覧」や、現在の「戦闘機 台数」、また「日本最強」と呼ばれる戦闘機はどれなのかについても解説します。また、「日本のミサイル開発企業」や「日本はジェットエンジンを作らないのか?」といった関連テーマにも触れながら、日本の防衛産業の全体像も明らかにしていきます。

さらに、「日本の戦闘機開発に対する海外の反応」も紹介しながら、日本の取り組みがどのように国際社会で評価・警戒されているのかを知る手がかりも提供。防衛技術や軍事開発に興味をお持ちの方、あるいは政策や国際情勢に関心がある方にとっても、読み応えのある内容となっています。

- 日本が戦闘機の開発を禁止された歴史的経緯

- 現在の日本における戦闘機やジェットエンジンの開発状況

- F3戦闘機の断念と国際共同開発への移行理由

- 日本の戦闘機開発に対する海外の反応や評価

日本の戦闘機が開発禁止にされた理由

- 日本が航空機の開発を禁止されたのはいつですか?

- 戦後日本の戦闘機開発禁止政策

- 【F3 戦闘機】断念の背景と現状

- 日本はジェットエンジンを作らないのか?

- 【日本の戦闘機開発】海外の反応

日本が航空機の開発を禁止されたのはいつですか?

日本が航空機の開発を正式に禁止されたのは、1945年11月18日です。第二次世界大戦での敗戦を受け、連合国軍総司令部(GHQ)は「航空禁止令」を発令しました。この命令により、日本は民間機・軍用機を問わず、すべての航空機の研究・製造・試験を全面的に禁止されました。

この措置の背景には、戦前の日本が優れた航空技術を有しており、とりわけ零式艦上戦闘機(いわゆる零戦)などの高性能戦闘機が戦争遂行に大きく関与していた事実があります。連合国は、日本が再び空軍力を持つことで、将来的に脅威となることを強く警戒していたのです。

具体的には、三菱重工業や川崎航空機などの大手航空機メーカーは事実上の解体に追い込まれました。加えて、模型飛行機やグライダーの製作すら厳しく制限されるなど、航空に関わるあらゆる行為が対象となりました。この期間は「航空の空白の7年間」とも呼ばれ、日本の航空産業は完全に停止した状態となりました。

この航空禁止令は1952年にサンフランシスコ講和条約が発効し、日本が主権を回復したことによって解除されます。それ以降、日本は段階的に航空機産業を再構築していくことになりますが、この7年間のブランクが、後の技術的・産業的な遅れに大きな影響を与えることとなりました。

つまり、日本が航空機の開発を禁止されたのは1945年11月18日から1952年までの約7年間であり、この措置は戦後の国際秩序の中で日本の再軍備を防ぐための占領政策の一環でした。

戦後日本の戦闘機開発禁止政策

戦後の日本では、戦闘機を含む航空機の開発が厳しく制限される時期が存在しました。これは1945年から1952年にかけてGHQ(連合国軍総司令部)が発令した「航空禁止令」によるものです。法律ではなく占領政策の一環ではあったものの、航空産業に大きな影響を与えることとなりました。

この政策の主な目的は、敗戦国である日本の再軍備を防ぐことにありました。第二次世界大戦中、日本は以下のような実績を持っていたため、GHQはその技術力を警戒していたのです。

- 零式艦上戦闘機(零戦)などの高性能機を大量生産

- 航空戦力を主力兵器として展開

- 航空機設計・製造の先進的な技術を有していた

その結果、航空禁止令の内容は非常に厳しいものでした。禁止の範囲は以下の通り、多岐にわたります。

- 軍用機だけでなく民間用航空機の製造・研究・運用

- 航空に関する大学や研究機関の教育・研究活動

- グライダーや模型飛行機の製作と飛行

- 航空機メーカーの操業継続(※事業転換を余儀なくされた)

この政策により、以下のような深刻な影響が生じました。

- 三菱重工や中島飛行機(現・SUBARUの前身)などが航空事業から撤退

- 航空技術者や研究者の離職・転職が相次いだ

- 技術・ノウハウ・試験設備の喪失

- 国内の航空産業がほぼ完全に停止

1952年、サンフランシスコ講和条約の発効によって航空禁止令は解除されますが、その時点で日本は開発・生産環境の大半を失っていました。そのため、再開後も他国との技術格差が顕著となり、航空再建は困難を極めました。

このように「戦後日本の戦闘機開発禁止政策」は単なる一時的措置にとどまらず、日本の防衛産業や航空技術の発展に長期的な影響を残した重大な政策だったと言えます。

【F3 戦闘機】断念の背景と現状

F3戦闘機の「断念」とは、厳密には純国産による単独開発の中止を意味します。現在もF3の開発は継続中ですが、日本単独ではなく、イギリス・イタリアと連携した「GCAP(グローバル戦闘航空プログラム)」として進められています。

この方針転換には、以下のような複数の要因が絡んでいます。

【技術的制約】

- 日本ではIHIが推力15トン級の「XF9-1」エンジンを開発

- 実用化には高空性能試験設備(ATF)などの大規模な施設が必要

- 国内ATFは5トン級までしか対応できず、十分な試験が不可能

- 結果として、信頼性や耐久性の確保には海外施設の活用が不可欠

【装備面の限界】

- 電子戦技術やステルス性能の開発において完成度に不安が残る

- 高度な統合システムやセンサー開発に時間と資金がかかる

【経済的な非効率】

- 少数生産による高コスト化が避けられない

- F-2開発時の経験から、国産機の大量生産は現実的でないと判断

- 開発費用全体が増大し、単独開発の経済合理性が薄れていた

こうした理由から、日本はF3の開発方針を国際共同開発に切り替える決断を下しました。

GCAPでは以下の企業が中核を担っています。

- 日本:三菱重工業

- イギリス:BAEシステムズ

- イタリア:レオナルド

プロジェクトの初期配備目標は2035年とされていますが、現在のところ以下のような課題も指摘されています。

- 試作開発の難航

- 各国間の技術要件や仕様の調整遅れ

- スケジュール通りの配備が難しい可能性

それでも、F3の開発が完全に中止されたわけではありません。形を変えながら継続されており、むしろ共同開発によって以下のような利点が生まれています。

- コスト・リスクの分散

- 技術の相互補完による開発効率の向上

- 国際的な信頼性と運用性の確保

つまり、「F3戦闘機の断念」とは日本の技術力を手放す判断ではなく、あくまで国際協調という現実的な戦略への転換と捉えるべきです。

日本はジェットエンジンを作らないのか?

日本はジェットエンジンを「作らない」のではなく、実際には「作っています」。ただし、その規模や用途には限界があり、特に戦闘機用の実用エンジンについては大きな課題が残っているのです。

現在、IHI(旧・石川島播磨重工業)が中心となって戦闘機用ジェットエンジンの開発を進めています。

代表的な事例が、次期戦闘機用に開発された「XF9-1」というエンジンです。これは推力15トン級の高性能エンジンで、日本の防衛技術の中核とされる存在です。試作段階まで到達しており、性能面でも世界的な水準に近づきつつあります。

ただし、このエンジンを「実用化」し、戦闘機に搭載できる段階に仕上げるには、より高度な試験環境が必要です。

例えば、推力や温度条件を高高度で再現できる「高空性能試験設備(ATF)」という施設が必須となりますが、日本国内にあるATFは5トン級までしか対応しておらず、15トン級エンジンの試験には不十分です。これが最大の技術的ボトルネックといえます。

また、エンジンを量産化するには長期的な投資と安定した需要が不可欠ですが、少数生産の防衛装備において、それを国内単独で成立させるのは極めて困難です。こうした背景から、日本は戦闘機エンジンの開発能力は持っているものの、完全な国産化・量産体制の構築までは至っていないのが現状です。

一方で、民間機や哨戒機などに使われる中・小型ジェットエンジンについては、IHIをはじめとする国内メーカーが量産・整備までを手がけています。これらの分野では一定の成功を収めており、今後の発展も期待できます。

つまり、日本はジェットエンジンの「開発・試作」は実施しており、特に戦闘機分野では大きな前進を見せているのです。ただ、試験インフラや量産体制などの課題により、「完全な自立」はまだ道半ばにあります。

参考資料:IHI公式サイト製品情報

【日本の戦闘機開発】海外の反応

日本の戦闘機開発、特に現在進行中の次期戦闘機「GCAP(グローバル戦闘航空プログラム)」に対する海外の反応は、非常に多様です。開発参加国や同盟国、そして競合国など、それぞれの立場から異なる評価が寄せられています。

まず、共同開発国であるイギリスとイタリアは、技術力の相互補完とコスト分担のメリットを重視し、歓迎する姿勢を示しています。

イギリスでは、防衛産業の強化を目的に、開発体制の中核を担う「GIGO(政府間機関)」を国内に設置するなど、積極的な支援体制が整えられています。イタリアでも、空力設計や電子戦装備などで貢献する計画が進んでおり、3か国の協力関係は現時点では良好です。

一方、アメリカからはやや複雑な反応が見られます。日本が戦闘機開発において米国製ではなく欧州陣営と組んだことは、米国の軍需産業との競合関係を生む可能性があるためです。特に、米国からの技術提供や市場シェアに影響が及ぶことへの懸念が一部で指摘されています。

また、政権によっては、同盟国との装備調達方針に政治的圧力が加わることもあります。たとえば、米国製F-35の追加購入を日本に促す動きは、防衛産業と経済の両面から行われてきました。

さらに、韓国などの近隣アジア諸国では、日本の次世代戦闘機開発に対して警戒感を示す声も。「軍国主義の再来ではないか」といった政治的批判も一部に見られ、地域的な緊張を背景とした慎重な見方が存在します。

ただし、日本が技術力を生かして戦闘機の国際共同開発に踏み出した点については、多くの国際関係者から一定の評価がなされています。特にオーストラリア、インド、カナダなどでは、今後の輸出可能性や技術的協力に関心を持つ姿勢が見られ、日本の存在感は徐々に高まっているところです。

このように、日本の戦闘機開発に対する海外の反応は、歓迎・警戒・競合といった複数の側面が絡み合う複雑な構図です。日本としては、これらの見方を十分に意識しつつ、透明性と国際協調を重視した開発姿勢が求められるでしょう。

【日本の戦闘機】開発禁止は今も続いている?

- 日本は戦闘機を作っているの?

- 【第6世代戦闘機】日本の取り組み

- 日本の戦闘機一覧と現状

- 【日本の戦闘機】台数はどれくらいか

- 【日本の戦闘機】最強はどの機体か

- 日本のミサイル開発企業は?

日本は戦闘機を作っているの?

はい、日本は現在も戦闘機を製造・運用しています。正確には、既存戦闘機のライセンス生産、国産機の開発、そして次世代機の共同開発に関わっています。こうした動きは、単なる輸入依存から脱却し、自国の防衛能力を高めるための長期的な政策の一環として進められているのです。

| 機体名 | 種別 | 特徴・目的 | 備考 |

|---|---|---|---|

| F-2 | 日米共同開発(国産) | 対艦攻撃に優れた多用途戦闘機 | F-16をベースに日本仕様で開発 |

| F-15J | ライセンス生産(日本仕様) | 制空戦闘に特化、主力機として活躍 | 電子戦・ミサイル能力を近代化中 |

| F-35A/B | アメリカ製(導入機) | 第5世代ステルス機、F-35Bは空母運用可 | F-35B導入で作戦範囲拡大中 |

| 心神(X-2) | 国産ステルス実証機 | 次期戦闘機技術の実証と基礎研究用 | 将来の国産機開発に貢献 |

まず、日本が独自に開発・製造した代表的な戦闘機が「F-2」。これはアメリカのF-16をベースに、日米共同で設計・生産された多用途戦闘機です。特に、対艦攻撃能力に優れており、日本の島嶼防衛や海上自衛の任務に適応しています。

また、日本はF-15Jという機体も保有しており、これはアメリカ製F-15を日本独自の仕様でライセンス生産したものです。制空戦闘に特化し、長年にわたり航空自衛隊の主力として活躍しています。現在も近代化改修が行われており、電子戦能力やミサイル運用能力の強化が進められています。

さらに近年では、アメリカ製の第5世代ステルス戦闘機「F-35A/B」も導入されています。F-35Aはすでに数十機が運用中で、今後は短距離離陸・垂直着陸が可能なF-35Bの導入も予定されています。これにより、日本の防空体制はより柔軟かつ高度なものになりつつあるところです。

一方で、国産技術の蓄積も進められており、かつての「心神(X-2)」というステルス実証機の開発などを通じて、将来戦闘機の基盤技術が育まれました。こうした動きは次期戦闘機開発へとつながっています。

このように、日本は戦闘機を単に運用するだけでなく、製造・開発の両面で積極的に関与しており、防衛技術の独立性と信頼性の確保を目指しているのです。

【第6世代戦闘機】日本の取り組み

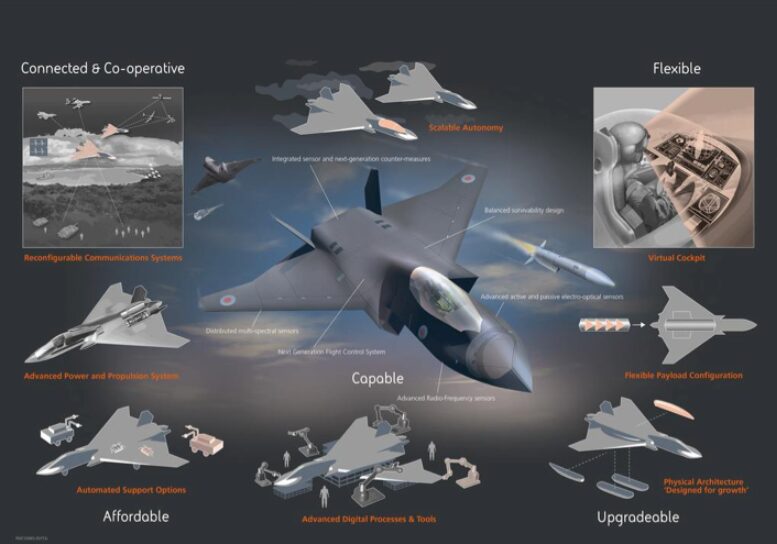

日本は現在、次世代の防空体制を見据えた「第6世代戦闘機」の開発に本格的に取り組んでいます。この計画は「GCAP(グローバル戦闘航空プログラム)」という国際共同開発プロジェクトの一環で、イギリス・イタリアとともに進められています。

この取り組みの発端は、航空自衛隊が保有するF-2戦闘機の老朽化です。2035年からの段階的退役に備え、その後継機として日本主導の戦闘機が必要とされてきました。

当初は純国産機として開発する構想もありましたが、エンジンや電子戦装備などの課題、さらには高騰する開発コストを考慮し、国際共同開発という形に転換されました。

GCAPで開発される第6世代機は、従来の戦闘機を超える性能を持つとされ、主な特徴として以下の点が挙げられます。

- 高度なステルス性能

- AIによる戦闘支援や自律飛行

- 無人機との連携(チームド・コンバット)

- 高出力のセンサーと電子戦能力

- ネットワークを基軸とした作戦運用

こうした機能は、将来の複雑化する脅威環境に対処するための必須要素とされており、単なる空対空戦闘機ではなく、「空中プラットフォーム」としての運用が想定されています。

日本からは三菱重工が機体設計の中心を担い、IHIがエンジン開発に参画。加えて、先進的な制御系やレーダー、通信システムの分野では日本独自の技術が組み込まれる予定です。

ただし、現在は構想設計段階であり、各国の運用構想の違いや技術仕様の調整に時間を要しています。そのため、2035年という初期配備目標が遅れる可能性も一部で懸念されています。

いずれにしても、日本の第6世代戦闘機開発は、これまでにない国際協力体制と技術的野心を伴った重要な国家プロジェクトであり、防衛だけでなく産業や技術発展にも大きな影響を与えるものとなるでしょう。

日本の戦闘機一覧と現状

| 機体名 | 種別 | 配備数(目安) | 主な用途・特徴 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| F-15J/DJ | 制空戦闘機(ライセンス生産) | 約200機 | 高い制空能力と航続力を持つ | 電子戦装備・レーダーを近代化中 |

| F-2A/B | 多用途戦闘機(日米共同開発) | 約90機 | 対艦攻撃能力が高く海上防衛に特化 | F-16をベースに日本仕様で設計 |

| F-35A/B | 第5世代ステルス戦闘機(米製) | 38機以上(導入中) | ステルス性と情報融合能力に優れる | F-35Bで護衛艦との連携も強化予定 |

| F-4EJ ファントム | 旧型多用途戦闘機(退役) | 運用終了 | 長年にわたり主力として活躍 | 現在は全機退役済み |

| 第6世代戦闘機(GCAP) | 次期戦闘機(国際共同開発) | 2035年配備予定 | AI・ステルス・無人機連携機能搭載予定 | 日本・英国・イタリアの共同事業 |

現在、日本の航空自衛隊が運用している主な戦闘機は、F-15J/DJ、F-2A/B、F-35A/Bの3種類です。それぞれが異なる役割と特性を持っており、用途に応じてバランスよく配備されています。

まず、F-15J/DJは制空戦闘に特化した高性能機で、配備されているのは約200機です。アメリカ製F-15イーグルをライセンス生産した機体であり、日本独自の改修も施されています。近年では電子戦装備やレーダーの近代化が進められ、2040年代までの運用が見込まれているところです。

次に、F-2A/Bは日本とアメリカが共同開発した戦闘機で、F-16をベースに日本のニーズに合わせた設計となっています。全長や主翼面積が拡大されており、特に対艦攻撃能力に優れているのです。現在約90機が配備されており、主に海上防衛や地上攻撃任務に用いられています。

また、F-35Aは第5世代ステルス戦闘機として注目されており、航空自衛隊にはすでに38機以上が導入済みです。今後はF-35B(短距離離陸・垂直着陸型)の導入も進む予定で、これにより空母型護衛艦との連携も可能となり、作戦範囲の大幅な拡大が期待されています。

一方、退役済みまたは退役間近の機種が、F-4EJファントムです。長年にわたって主力機として活躍しましたが、現在は完全に運用を終了しています。

このように、日本の戦闘機体制は、複数の機種を用途に応じて使い分ける多層構造です。今後はF-2の後継機として第6世代戦闘機(GCAP)の配備が予定されており、時代に即した航空防衛力の維持・強化が進められています。

【日本の戦闘機】台数はどれくらいか

2024年3月時点で、日本(航空自衛隊)が保有している戦闘機の台数は約334機です。ただし、その中には退役間近の旧式機も含まれているため、実質的に稼働可能な主力戦闘機の数は約329機と考えられています。

具体的には、最も多く配備されているのがF-15J/DJで、約200機が全国の航空基地に分散配備されています。この機体はアメリカのF-15イーグルをベースに日本独自の仕様でライセンス生産されたもので、主に制空任務を担います。

現在、最新のAESAレーダーや電子戦装備の搭載による近代化改修が進められており、2040年代までの運用が想定されているところです。

次に、F-2A/Bが約91機配備されています。この機体は、日米共同で開発された戦闘機で、F-16をベースに海上作戦や対艦攻撃に最適化された機体です。生産数は少ないものの、精密誘導兵器や最新の国産ミサイルとの互換性が高く、日本の防空任務において重要な役割を果たしています。

さらに、第5世代戦闘機であるF-35Aが38機以上配備済みで、将来的に105機以上の取得が予定されています。また、短距離離陸・垂直着陸が可能なF-35Bの導入も始まっており、これにより「いずも型護衛艦」の空母化も進められています。

一方で、長年主力として活躍してきたF-4EJはすでにほとんどが退役しており、予備機として数機が残る程度です。運用能力としては事実上カウントされていません。

このように、日本の戦闘機保有台数は数の上では充実しているものの、実際の運用を支えるためには近代化や後継機の開発が欠かせない段階に入っています。今後はF-2の退役に備えて、第6世代戦闘機GCAPの導入が予定されており、保有機数だけでなく、その中身の質が問われる時代に入っているるのです。

【日本の戦闘機】最強はどの機体か

| 機体名 | 特徴 | 用途 | 配備時期 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| F-15J 2025年型 | 徹底的な近代化改修、最新AESAレーダー、AI支援システム搭載 | 制空戦闘、迎撃任務 | 既に運用中(改修型) | 空対空戦闘に特化、AIによる戦術支援 |

| F-2 2025年型 | スーパークルーズ対応、新型エンジン、無人機との通信能力 | 多目的作戦(対艦・対地・空対空) | 既に運用中(改修型) | 島嶼・海洋防衛に有効、高い柔軟性 |

| 第6世代戦闘機(GCAP) | AI戦術支援、無人機連携、電子戦対応、多機能ステルス機 | 次世代マルチロール(全領域戦対応) | 2035年配備予定 | 日本・英・伊の国際共同開発 |

現時点(2025年)で日本が製造した戦闘機の中で「最強」と評価されているのは、F-15J 2025年型とF-2 2025年型の2機種です。それぞれが異なる分野で高度な性能を発揮し、補完し合う存在となっています。

まず、F-15J 2025年型は、徹底的な近代化改修が施された機体です。最新型AESAレーダーや統合電子戦システムの搭載に加えて、アビオニクスの全面刷新が行われています。

状況認識能力が飛躍的に向上し、空対空ミサイル(AAM-4BやAIM-120D)との連携によって、敵の接近を早期に察知し、高精度で迎撃可能な性能を持っています。また、デジタルコクピットやAI補助システムも導入されており、戦術判断や飛行制御が自動化・最適化されているところです。

一方、F-2 2025年型は多目的な作戦に対応できる柔軟性が強みです。スーパークルーズ対応の新型ターボファンエンジンや、高度なデータリンクシステムを搭載し、F-35や無人機とのリアルタイム通信も可能となっています。

精密誘導爆弾や長射程の対艦ミサイルの運用能力を備えており、日本周辺の島嶼防衛・海洋防衛において特に有効です。

ただし、将来的な最強候補として最も注目されているのが、第6世代戦闘機(GCAP)です。この機体は、ステルス性能、AI戦術支援、無人機連携、電子戦対応能力など、従来の概念を超えた多機能性を備える予定です。もし計画通りに2035年から配備されれば、それが日本最強の戦闘機となるのはほぼ確実といえます。

このように、2025年時点ではF-15JとF-2の改修型が「最強」とされていますが、それはあくまで現行戦力の中での話です。今後はGCAPの完成と導入により、性能の次元が大きく変わることが予想されます。

日本のミサイル開発企業は?

日本国内には、戦闘機や艦艇に搭載されるミサイルの開発・製造を担う複数の企業が存在しています。その中でも、特に中心的な存在として注目されるのが三菱重工業です。

● 三菱重工業

- 防衛省との連携のもとで多種多様なミサイルを開発

- 主な製品に「AAM-4B」(空対空ミサイル)や「SM-3ブロック2A」(海上防空ミサイル)など

- 独自技術と日米の共同開発を活かし、日本のミサイル防衛の中核を担っている

● 三菱電機

- ミサイル誘導装置(シーカー)やレーダーなどの電子技術に強み

- 電子戦システムや指揮統制システムの構築にも関与

- IAMD(統合防空ミサイル防衛)に不可欠なセンサー・データ技術を提供

● 川崎重工業

- 対艦・対地ミサイルの開発に注力

- 新型対艦誘導弾(新SSM)などを設計・試験・量産

- 日本の島嶼防衛力強化に大きく貢献している

● その他の企業と技術協力

- IHI:ミサイル搭載用エンジンの供給

- NEC:電子制御やセンサー技術の提供

- 住友重機械工業:一部構造部品やメカトロニクス技術に関与

- アメリカやイスラエルなど海外企業との技術提携も積極的に推進

このように、日本のミサイル開発は多くの企業による分業体制で成り立っています。それぞれの企業が得意分野を活かして協力することで、高性能かつ多機能な兵器の開発が実現されています。

今後は、極超音速ミサイルや指向性エネルギー兵器といった次世代技術への対応が求められる中で、これらの企業の技術力と連携体制はますます重要になるといえるでしょう。

日本の戦闘機 開発禁止の歴史とその影響の総括

この記事のポイントをまとめます。

- 1945年11月18日にGHQが航空禁止令を発令

- 民間・軍用機を問わず開発・製造・試験を全面禁止

- 模型やグライダーの製作すら厳しく制限された

- 三菱重工や中島飛行機は事業転換を余儀なくされた

- 航空技術者や研究者の多くが業界を離れた

- 航空の空白の7年間により技術基盤が失われた

- 禁止令は1952年の講和条約発効とともに解除された

- 戦後の航空再建は一からのスタートとなった

- 戦闘機開発には国産エンジンの試験設備不足が影響

- 純国産のF3戦闘機は単独開発を断念し国際共同に移行

- 日本は現在も戦闘機を保有し生産にも関与している

- ジェットエンジン開発は進んでいるが量産体制は未整備

- 第6世代戦闘機GCAPを英国・イタリアと共同開発中

- 海外からは警戒と評価が混在する反応を受けている

- 戦後の戦闘機開発政策は今も安全保障に影響を与えている

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

飛行機にヘアスプレー/ANAの持ち込み可否と預け荷物のルール解説

飛行機に爪切りの持ち込みはOK?国内線と国際線ルールを完全ガイド

【戦闘機 パイロット】視力が悪くても目指せる条件と注意点とは

月面着陸をしない理由と再挑戦の動き|今後の計画と課題を徹底解説