「F3 戦闘機 最新 情報」と検索されている方は、日本の次期主力戦闘機がどのように開発されているのか、その全体像や進捗状況を知りたいと考えているのではないでしょうか。本記事では、F3戦闘機が第6世代機として目指す性能や、日本が国際共同開発にどのように関わっているのかをわかりやすく解説します。

かつて国産ステルス戦闘機として注目された「心神」は中止となりましたが、その成果は現在のF3戦闘機の技術基盤に大きく生かされています。また、日本が開発を主導するF3は、イギリスの「テンペスト」計画と統合され、日英伊3カ国によるGCAPという形で進行しています。

プロジェクト断念の可能性についても一部で取り沙汰されていますが、現在のところ着実に開発が進められており、IHIの次期戦闘機エンジン開発なども順調に進行中です。

この記事では、開発スケジュールや完成予定、F3戦闘機の設計に関する最新情報に加え、次期戦闘機イメージ図の特徴や、どの国が開発に関与しているのかといった情報も網羅。さらに、「世界で1番強い戦闘機」との比較において、F3が将来どのような立ち位置を目指しているのかについても触れていきます。

F3戦闘機に関する疑問をひとつひとつ丁寧に整理し、現在の国産ステルス戦闘機の最新情報を総合的にお伝えします。これからの航空戦力を担うF3について、ぜひ最後までご覧ください。

- F3戦闘機の開発スケジュールと完成予定の全体像

- 日本が担当する技術分野と第6世代機としての特徴

- テンペストとの統合経緯と国際共同開発の体制

- エンジン開発を含む国産ステルス戦闘機の最新状況

F3 戦闘機の最新情報と全体像を解説

- F3 戦闘機 第6世代における日本の技術力とは

- F3戦闘機の開発スケジュールと完成予定

- F3戦闘機とテンペスト統合の経緯

- 国産ステルス戦闘機の最新情報まとめ

- IHIの次期戦闘機は?エンジン開発の現状

F3 戦闘機 第6世代における日本の技術力とは

F3戦闘機は、いわゆる「第6世代戦闘機」として開発が進められており、日本はその中核的な技術の一部を担っています。第6世代戦闘機は、従来の第5世代機(F-22やF-35など)を超える性能を備えるとされ、以下のような特徴が挙げられます。

- AI(人工知能)の活用による戦術支援

- 高度なステルス性

- 有人機と無人機の連携(MUM-T:Manned-Unmanned Teaming)

- 指向性エネルギー兵器(レーザー兵器など)の搭載

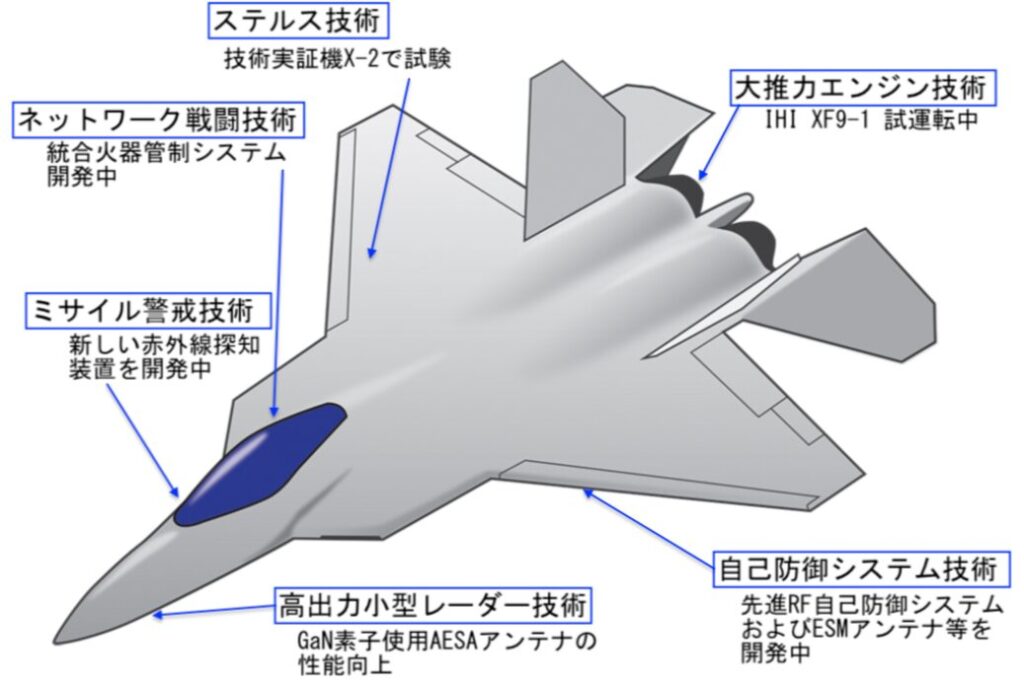

このような次世代機の開発において、日本の技術力がどのように貢献しているのか、以下に具体的なポイントを示します。

日本の主な技術的貢献

1. 機体設計と複合材技術

- ステルス性能の向上や機体の軽量化に直結する分野。

- 三菱重工業が中心となり、以下の技術を主導:

- 敵レーダーに映りにくい形状設計

- 電波吸収素材(RAM:Radar Absorbing Material)の開発・適用

2. 電子システムとAIの活用

- 三菱電機などの日本の電子機器メーカーが参画。

- 開発が進められている主なシステム:

- センサーフュージョン技術(複数センサー情報の統合処理)

- AIによるリアルタイム戦術支援(戦況分析、判断支援)

現在の課題と対応策

課題点

- 指向性エネルギー兵器に関連する基盤技術の未成熟

- 広範な戦術ネットワークとの連携インフラの整備不足

対応策

- イギリスやイタリアとの国際共同開発を通じた技術統合

- 日本独自技術の国際基準への適合と、相互運用性の強化

結論

日本の技術力は、第6世代戦闘機の開発において不可欠な役割を果たしています。従来の国産戦闘機開発からさらに進化し、国際共同開発という枠組みの中でも、以下の点で重要な意味を持っています。

- 日本の先進技術が開発の核となっていること

- 安全保障上の自立性を保ちつつ、国際連携を実現していること

今後、F3戦闘機の開発は日本の防衛産業の実力と方向性を示す象徴的なプロジェクトとして、ますます注目されていくでしょう。

参考資料:防衛省 [JASDF] 航空自衛隊

F3戦闘機の開発スケジュールと完成予定

F3戦闘機の開発は、現在も計画通り進行しているとされており、その完成・配備に向けたスケジュールは段階的に明確化されています。配備目標は2035年とされていますが、これまでの進捗を見る限り、いくつかの懸念要素もあるため、今後の進展には引き続き注視が必要です。

開発スケジュールの大枠は以下の通りです。

| フェーズ | 時期 | 概要 |

|---|---|---|

| 基本設計完了 | 2024年 | 設計全体の骨格が決定 |

| 詳細設計開始 | 2025年 | 内部構造や部品仕様を具体化 |

| 試作機製造開始 | 2027年 | 実機モデルの組み立て開始 |

| 初飛行 | 2030年頃 | 試作機による初のテスト飛行 |

| 量産・配備開始 | 2035年目標 | 本格的な生産と実戦配備 |

この計画が実現可能とされる背景には、かつての技術実証機「心神(ATD-X)」で得られた豊富な知見の存在があります。特に、機体のステルス性や飛行制御といった将来機に不可欠な技術要素が、すでに一部で確立されていることです。

さらに、三菱重工業をはじめとする国内主要企業がスケジュール管理を主導しており、全体の計画に対する信頼性を支える要因となっています。

一方で、慎重に見極めるべき懸念点も存在します。特に、国際共同開発であるGCAP(グローバル戦闘航空プログラム)では、日本・イギリス・イタリアの3カ国間での調整が必要不可欠です。その過程では、時間的なロスや手続きの複雑化によって、進行スケジュールに影響が出る可能性も否定できません。

実際、イギリスでは政権交代が発生しており、新たな国防方針の見直しが進行中と報じられています。この件が今後の開発方針に与える影響が注視されています。

また、AIとの統合運用、無人機との協調飛行、さらには次世代エンジンの搭載など、多くの革新的技術が盛り込まれる予定です。こうした新技術の導入は設計・試験段階での技術的な障壁となる場合があり、開発の遅延リスクとして懸念されているのが実情です。

このように、計画は堅実な基盤の上に構築されている一方で、多国間調整や技術的挑戦が絡み合うことで、不確実性も併存しています。今後は、それらの要素をいかに制御し、着実に開発を進められるかが鍵となるでしょう。

このように、現在の計画では2035年配備を目指していますが、実際の完成・導入時期は2037年から2040年になる可能性もあると複数の専門家が指摘しています。いずれにしても、今後の開発フェーズごとに具体的な進捗の公開が行われることが、信頼性の担保として重要になってくるでしょう。

F3戦闘機とテンペスト統合の経緯

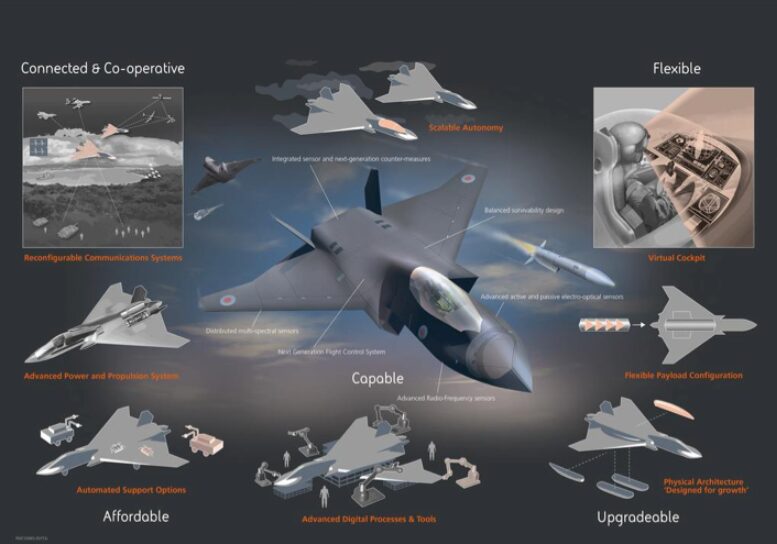

F3戦闘機とイギリスのテンペスト計画が統合された背景には、複雑な国際情勢と、戦闘機開発にかかる膨大な費用・技術的課題があります。

もともと日本とイギリスは、それぞれ独自に次世代戦闘機の開発を進めていましたが、2022年12月、両国にイタリアを加えた三カ国での共同開発が正式に発表され、「GCAP(Global Combat Air Programme)」が誕生しました。

そもそも、テンペストはイギリス主導で進められていた第6世代戦闘機構想であり、ユーロファイター・タイフーンの後継を見据えていました。一方、日本のF3計画(F-X)は、F-2の後継機として独自開発を進めていましたが、エンジンやセンサーなどの先端技術開発に課題があったため、国際協力の必要性が高まっていたのです。

これにより、両国の利害が一致しました。イギリスは共同開発によって費用を分担でき、日本は最新技術へのアクセスと国際的な開発基盤の活用が可能になります。そして、イタリアは既存の欧州航空産業の一角として、開発力と製造力を提供することができるのです。

この統合の結果、F3とテンペストは「1つの共通機体」として開発される方向となりました。とはいえ、配備先の国によって、仕様にある程度の違い(ミッションシステムの調整や武装のカスタマイズ)が想定されています。これは、各国の戦略的ニーズに対応するための合理的な選択です。

しかしながら、この統合によって得られるものは、メリットだけではなく調整の難しさも明らかになっています。例えば、開発指揮を担う国際組織「GIGO(GCAP International Government Organisation)」の設立には時間を要し、各国の意見調整やリスク管理が今後の進捗に影響を及ぼす可能性も。

また、輸出政策の足並みや、将来的なパートナー国(オーストラリアやサウジアラビアなど)の参入による複雑化も懸念されています。

このように、F3とテンペストの統合は、経済性・技術革新・国際協力という観点から極めて意義のある選択でした。ただし、国際共同開発の枠組みでは調整や柔軟性が求められる場面が多く、長期にわたるプロジェクト運営が鍵を握ることになります。

参考資料:イギリス空軍 機材一覧

国産ステルス戦闘機の最新情報まとめ

日本が開発を進める国産ステルス戦闘機は、現在「F3(仮称)」として日英伊共同で取り組むGCAP(グローバル戦闘航空プログラム)の中核機体に位置づけられています。過去の技術実証機「心神(ATD-X)」による成果を活かしつつ、次世代の戦闘環境に対応する能力を持つ設計が追求されています。

注目すべき点は、F3が「第6世代戦闘機」として分類される見通しであることです。従来のF-2やF-15に比べ、ステルス性能は格段に強化され、AIによる戦術支援、無人機との連携、指向性エネルギー兵器の搭載といった、これまでにない機能が組み込まれる予定です。

これにより、F3は単なる制空戦闘機ではなく、空中指揮機としての役割も担えると考えられています。

現在の進捗としては、2024年に基本設計が完了し、2025年内には全体設計の完了が目指されています。

2030年頃の初飛行、2035年の配備を公式なスケジュールとしつつ、試作機の製造は2027年から始まる計画です。この開発には、三菱重工業、三菱電機、IHIといった日本の主要企業が参画しており、日本独自の航空技術が多数活用されています。

ただし、課題も存在します。ステルス設計に必要な素材や加工技術の一部は、未だ国際的に高度な競争下にあり、今後も技術的な検証が必要とされている点です。また、多国間開発ゆえに、仕様調整や国際交渉に時間を要する可能性があり、配備スケジュールの遅延が懸念されています。

それでも、F3の実現は日本の航空防衛技術の自立性を高め、将来の防空戦略の柱となる可能性があります。国産ステルス戦闘機の最新動向は、単なる装備開発の枠を超えた、安全保障政策の中核を担う重要なテーマといえるでしょう。

IHIの次期戦闘機は?エンジン開発の現状

IHIは、日本の次期戦闘機(F3/GCAP)におけるエンジン開発の中核を担う企業です。エンジンは戦闘機の性能に直結する最重要部品であり、推力、燃費、冷却性能、耐久性といった多くの技術が求められます。そのため、IHIが果たす役割は非常に大きいのです。

IHIは、これまでに「XF9-1」という推力15トン級の先進試作エンジンを開発しており、これは次期戦闘機のために積み重ねられた国産技術の集大成とも言えるものです。

このエンジンは、ステルス性を考慮した小型化や高温耐性、推力重量比の向上など、世界的にも競争力のある性能を持っています。GCAPにおいても、このXF9系列の技術がベースとして生かされているのです。

GCAPでは、IHI(日本)、ロールス・ロイス(イギリス)、アヴィオ・エアロ(イタリア)の3社が連携して、次世代エンジンを共同開発しています。各国の強みを活かしながら、全体設計、部品製造、システム統合が進められており、2025年時点では試作開発段階に移行しています。

ただし、エンジン開発には複数の難題が伴います。高出力でありながら軽量・小型であること、長時間の連続運転に耐える信頼性、さらには騒音や排熱の抑制など、さまざまな相反する要件を満たす必要があるからです。

特に第6世代戦闘機では、AIや高出力センサーとの電力供給連携、無人機運用を含む新たな要求も増えており、これに対応できる柔軟性も求められています。

現時点でのIHIの取り組みは、量産体制を見据えた設計検証段階にあり、2027年の試作機製造開始に向けた基盤づくりが進行中です。また、民間航空機向けのエンジン技術で培った省燃費性や高耐久性のノウハウも応用されており、純粋な軍用技術としてだけでなく、広い視野での技術発展が期待されています。

今後、IHIが開発する次世代エンジンは、日本の戦闘機開発基盤の象徴的存在となるでしょう。それは単に高性能な装備を生み出すだけでなく、国内技術の自立性、産業の活性化、安全保障政策の独自性を支える重要な鍵でもあります。

参考資料:株式会社IHI

F3 戦闘機 最新情報と今後の懸念

- 開発断念の可能性とその根拠

- 心神の中止とF3開発の関係性

- 次期戦闘機の開発国はどこですか?

- 次期戦闘機イメージ図と特徴の変遷

- 世界で1番強い戦闘機とF3の立ち位置

開発断念の可能性とその根拠

F3戦闘機(GCAP:Global Combat Air Programme)の開発は現在も継続中ですが、状況は決して楽観視できるものではありません。とくにイギリスの政権交代や財政見直しが影響する中で、以下のような懸念や動きが浮上しています。

主な懸念点

1. 英国による国防方針の再評価

- 2024年7月の総選挙で労働党が政権を獲得。

- 2025年から新たな国防方針の検討が本格化。

- GCAPも見直しの対象とされ、英国防担当閣外相は「現時点では何も断言できない」と発言。

- ※この発言は、開発継続が保証されたわけではないことを示唆。

2. 財務省による予算への懸念

- 次世代戦闘機の開発には各国で数兆円規模の費用が必要。

- イギリス国内では予算削減圧力が高まっており、国防支出の優先順位が見直される可能性がある。

- 財務省は特に費用の透明性に関して懸念を表明。

継続を示す動き

1. 国際協力体制の強化

- 2025年7月、イギリス・レディングに国際開発管理機関「GIGO」が開設。

- 日本・イギリス・イタリアの三国連携体制が強化された。

2. 日本の明確な継続方針

- 日本の防衛省は、次期戦闘機を「航空優勢の要」と位置づけ、開発継続の姿勢を堅持。

総括:不確実性と今後の見通し

現在のところ、

- 「開発断念」が公式に発表された事実はない。

- ただし、政治・財政・技術など多面的な要因が今後の進捗に影響する可能性がある。

- 断念の可能性も完全には否定できないが、それを裏付ける決定的な根拠も存在しない。

今後も状況を注視しつつ、柔軟かつ戦略的な対応が求められています。

心神の中止とF3開発の関係性

「心神(しんしん)」は、日本が独自に開発した先進技術実証機(ATD-X)であり、国産ステルス技術の検証を目的として2016年に初飛行しました。この機体は実戦配備を目的としたものではなく、あくまでF-2後継機開発に向けた基礎研究の一環として位置づけられていました。

そのため、「中止された」という表現が使われることがありますが、実際には役目を終えて次の開発段階へ進んだと捉える方が適切です。

心神で得られた知見は、機体形状、レーダー反射低減設計、制御技術など、F3戦闘機に直接つながる多数の成果を生み出しました。特に、国内で培われた複合材技術や小型ステルス設計ノウハウは、現在のGCAPにおける日本の担当領域の基盤となっています。つまり、心神はF3の設計思想や技術的方向性を決定づけた「出発点」だったのです。

ただし、心神が実用化されなかった理由にはいくつかの背景があります。一つは、開発費用の問題です。

完全な国産機を一から開発する場合、莫大な予算と時間が必要であり、日本単独での実行は現実的ではありませんでした。さらに、エンジンや電子装備の一部については海外の協力が不可欠であったことから、日英伊による共同開発体制(GCAP)へと移行することになったのです。

現在、心神自体の量産計画は完全に終了しており、公式には「開発中止」とされていますが、これは否定的な意味ではありません。むしろ、心神の成果を活かして、より高度で実戦向けのF3開発が本格化しているというポジティブな流れの一部と見るべきです。

このように考えると、心神の中止は開発失敗ではなく、段階的進化の一過程といえるでしょう。そして今まさに、その次のステップとしてのF3開発が、より実用的かつ戦略的な規模で進行しているのです。

次期戦闘機の開発国はどこですか?

次期戦闘機(F3またはGCAPと呼ばれる)の開発は、日本・イギリス・イタリアの3カ国が共同で行っています。それぞれの国が異なる分野で役割を担い、国際的な分業体制の中で進められている点が、このプロジェクトの大きな特徴です。

| 国 | 主な担当分野 | 具体的な役割・企業 |

|---|---|---|

| 日本 | 機体設計、複合材技術 |

・三菱重工業が主契約者 ・ステルス形状や軽量構造の設計をリード ・「心神」実証機の知見を活用 |

| イギリス | 電子システム、センサー技術 |

・レーダー、電子戦、通信装備の開発を主導 ・BAEシステムズ、レオナルドUKなどが中核 |

| イタリア | 機体制御システム、操縦ソフトウェア |

・フライトコントロール、ミッション管理システムを開発 ・レオナルド(イタリア)が中心的役割 |

| 国際連携 |

・「GCAP(グローバル戦闘航空プログラム)」として共同推進 ・2023年12月、国際管理機関「GIGO」設立に正式合意 ・本部はイギリス・レディング、日本人が初代首席行政官に就任 |

|

| 将来的な参画国 |

・オーストラリアやサウジアラビアが関心を示しているが、現時点では未参画 ・現在の正式メンバーは日本・イギリス・イタリアの3カ国のみ |

|

日本はこの開発において「機体設計」と「複合材技術」を中心に担当しています。三菱重工業が主契約者となり、機体構造やステルス性に関わる設計をリード。日本が過去に蓄積してきたステルス研究や、実証機「心神」で得た経験がこの領域での貢献を可能にしているのです。

イギリスは、電子システムやセンサー技術を中心に担当。具体的には、レーダーや電子戦装備、通信システムの設計・統合において主導的な役割を果たしており、英国のBAEシステムズやレオナルドUKなどが開発の中核に位置しています。

イタリアは、主に機体制御システムや操縦関連のソフトウェア設計を担当。これにはフライトコントロールや統合化されたミッション管理システムなどが含まれており、イタリアの企業レオナルドが深く関与しているのです。

この3カ国体制は「GCAP(グローバル戦闘航空プログラム)」としてまとめられており、2023年12月には共同開発を管理する国際機関「GIGO」の設立が正式に合意されました。本部はイギリス・レディングに置かれ、日本人が初代首席行政官を務めるなど、日本も国際組織内で主導的な立場となっています。

他にも、オーストラリアやサウジアラビアなどの第三国が将来的な参画を検討していると報じられており、今後の拡大にも注目が集まっています。ただし、現時点では日本・イギリス・イタリアの3カ国が正式な開発国としてプロジェクトを進行中です。

このように、次期戦闘機の開発は一国単独ではなく、複数の先進国が得意分野を持ち寄って進める新しい国際開発のモデルとなっているのです。

次期戦闘機のイメージ図と特徴の変遷

F3戦闘機(GCAP)のイメージ図は、これまでに複数の展示会や報道資料を通じて公開されています。特に2024年のファンボロー国際航空ショーや、2025年のDSEI JAPANといった防衛装備品展示会では、実物大に近いモックアップや10分の1スケールの模型が披露され、視覚的なイメージが明確になってきました。

デザイン面で大きな変化があったのは、主翼の形状です。初期は「ラムダ翼(くの字型の折れた形状)」が検討されていましたが、現在はより大型で滑らかな「デルタ翼(三角形状)」が採用される方向にシフトしています。この変更は、ステルス性の向上や空力性能の最適化を狙ったものです。

機体全体は角張ったデザインが多用され、レーダー波の反射を最小限に抑えるための「レーダー波散乱設計」が徹底されています。また、エアインテーク(空気取り入れ口)は側面に配置され、兵装は機体内部の兵装庫に格納される構造に。これにより、ステルス性能と空中機動力を両立させる設計となっているのが特徴です。

さらに、垂直尾翼についても初期の直立形状から、より小型化または傾斜した形状へと移行しつつあります。これも電波反射を抑えるための工夫の一つであり、F-35やF-22とは一線を画した独自のシルエットが形成されています。

ただし、防衛省や開発企業は「公開されている画像や模型はあくまで開発中のイメージであり、最終設計は確定していない」と強調しています。つまり、今後の技術評価や風洞実験、実機テストの結果次第では、デザインや仕様が変更される可能性もあるということです。

このように、F3のイメージ図は時間の経過とともに進化しており、見た目だけでなく機能面においても最適化が続けられています。最新の航空技術とステルス設計の粋を集めた姿が、2030年代にどのような形で結実するのか、今後の変化にも注目です。

世界で1番強い戦闘機とF3の立ち位置

| 項目 | F-22 ラプター | F3(GCAP) |

|---|---|---|

| 世代分類 | 第5世代戦闘機 | 第6世代戦闘機(予定) |

| 開発国 | アメリカ(ロッキード・マーティン) | 日本・イギリス・イタリア(共同開発) |

| 主な設計思想 | 有人による高機動空中戦重視 | AI連携、ネットワーク中心戦、無人機統合 |

| ステルス性能 | 非常に高い(実戦で証明済) | F-22を超えるレベルを目指す設計 |

| 機動性 | 極めて高い(スーパークルーズ可能) | 有人無人協調による柔軟な運用を重視 |

| 電子戦能力 | 限定的 | 高度な電子戦・サイバー連携機能を搭載予定 |

| AI・無人機連携 | 非対応 | AI戦術支援、ロイヤルウィングマンとの連携を重視 |

| 配備状況 | 既に実戦配備済(アメリカ空軍) | 2035年ごろの配備を目指して開発中 |

| 特徴的な能力 | 制空戦闘で圧倒的撃墜能力 | 分散協調戦術、将来のレーザー兵器搭載も視野 |

2025年時点で「世界で最も強い戦闘機」と評されるのは、依然としてアメリカのF-22ラプターです。F-22は第5世代戦闘機として開発され、他を圧倒するステルス性能、高機動性、超音速巡航(スーパークルーズ)能力を兼ね備えています。

空対空戦闘においては、他国機に比べ圧倒的な撃墜率を誇ることから、「制空権を確実に握れる機体」として高く評価されている機体です。

一方、F3(GCAP)は第6世代戦闘機に分類される予定であり、F-22とは開発思想そのものが異なります。F-22はパイロットの操縦による機動戦闘を前提としていますが、F3はAIと人間が協働する「有人・無人複合戦」や、「ネットワーク中心戦」に最適化された設計を採用することが想定されています。

具体的には、F3は複数の無人機(ロイヤルウィングマン)と連携し、情報収集や電子戦、目標への攻撃を分担できる能力を持つ予定です。また、AIによる戦術支援や自律的な意思決定支援システムも搭載される計画となっており、単機での戦闘力だけでなく、チーム戦での優位性が重視されています。

性能比較においては、F-22の方が現時点では実戦配備されており、信頼性や実績という点で優れています。ただし、F3はこれを上回るステルス性、電子戦能力、将来的なレーザー兵器搭載といった新たな能力を盛り込む予定です。これにより2035年以降の空中戦力構成において主軸になることが期待されています。

このように、F3は「現在の世界最強」ではなく、「次世代の最重要機体」という位置づけがされています。特に、日本が主導する多国間共同開発として実現を目指している点において、国家間連携による新しい戦闘機運用のモデルケースになる可能性も。

将来的には、アメリカのF-47(NGAD)などと並ぶ存在として、F3が「世界最強戦闘機の一角」を占める日が来るかもしれません。今はまだ発展途上の段階ですが、その設計思想や開発方針にはすでに大きな注目が集まっているのです。

F3 戦闘機 最新情報の要点まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 日本はF3戦闘機の機体設計と複合材技術を担当

- F3は第6世代戦闘機としてAIや無人機連携を想定

- 三菱重工業やIHIなどが主要開発企業として参画

- 基本設計は2024年に完了し詳細設計が進行中

- 試作機製造は2027年、初飛行は2030年を予定

- 2035年の配備を目標に量産体制を準備中

- GCAPによって日英伊が共同で開発を進行中

- F3はイギリスのテンペスト計画と統合された

- XF9-1試作エンジンをベースにIHIが開発を主導

- レーダー波散乱設計などで高いステルス性を実現

- 公開されたイメージ図ではデルタ翼などが採用傾向

- 政権交代による英側の防衛方針見直しに懸念あり

- 心神で得られた技術がF3の基盤となっている

- AI戦術支援やセンサーフュージョン技術を搭載予定

- 各国の仕様調整が進む中で輸出や連携にも課題がある

最後までお読みいただきありがとうございました。

おすすめ記事:

飛行機に爪切りの持ち込みはOK?国内線と国際線ルールを完全ガイド

【空を飛ぶ夢】スピリチュアル的に見る解放感や不安のメッセージとは?

月面着陸をしない理由と再挑戦の動き|今後の計画と課題を徹底解説

飛行機にヘアスプレー/ANAの持ち込み可否と預け荷物のルール解説