近年、「空飛ぶ車」という言葉を耳にする機会が増えてきましたが、そもそもそれは車なのか、ヘリコプターやドローンとは何が違うのか、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。本記事では、空飛ぶ車とヘリコプターの違いをはじめ、ドローンとの仕組みの違いや、操作性、免許制度に至るまでわかりやすく解説していきます。

「空飛ぶ車は車じゃないのか?」という素朴な疑問や、「空飛ぶクルマはなぜクルマと呼ばれるのか?」といった言葉の背景にも触れながら、空飛ぶ車の特徴や社会における役割を整理。また、「空飛ぶ車のメリットとデメリット」や「空飛ぶ車の欠点」など、現状の課題と可能性を冷静に見つめた内容も網羅しています。

さらに、「空飛ぶ車はなぜ必要か?」「空飛ぶ車は何年後に実用化されるのか?」といった未来展望や、2025年の万博での空飛ぶ車の活用事例、「空飛ぶ車の仕組みを子供向けに」説明したパートもご用意。

空飛ぶ車に関する最新情報を幅広くカバーしながら、初めてこのテーマに触れる方にもわかりやすく解説する内容となっております。

- 空飛ぶ車とヘリコプターの構造や操作性の違い

- 空飛ぶ車が「車」と呼ばれる理由と実態

- ドローンやヘリコプターとの役割や仕組みの違い

- 空飛ぶ車の免許制度や実用化に向けた現状と課題

空飛ぶ車とヘリコプターの違いとは

- 空飛ぶ車は「車じゃない」のか?

- 空飛ぶ車とドローンの仕組みの違い

- 空飛ぶ車とヘリコプターの操作性の違い

- 空飛ぶ車の免許制度と規制について

- 空飛ぶクルマはなぜ「クルマ」と呼ぶのか?

空飛ぶ車は「車じゃない」のか?

空飛ぶ車は見た目や名前から「車の延長」と捉えられがちですが、実際には「空を飛ぶモビリティ」という新しいカテゴリに分類されるもの。したがって、従来の道路を走る車とは大きく異なります。

まず、空飛ぶ車は地上だけでなく空中も移動できる点が最大の特徴です。多くの機体は垂直に離陸し、そのまま空中を航行できる仕組みを持っているのが特徴です。この点で、従来の車とはまったく違う動作原理に基づいて設計されています。

また、空飛ぶ車にはタイヤがついていない機体も存在し、そもそも道路を走ることを前提としていない場合も少なくありません。このような機体は、見た目こそ未来的な車のようですが、構造としてはむしろ航空機やドローンに近いといえるでしょう。

それでも「車」と呼ばれている理由の一つに、「個人が所有・操縦し、移動に使う小型の乗り物」であるという共通点があります。つまり、空飛ぶ車は概念的には車の進化形とも言えますが、技術的には車とは異なるジャンルの乗り物なのです。

このように考えると、空飛ぶ車は「車に似た機能を一部持つが、本質的には車とは違うモビリティ」と位置付けられます。

空飛ぶ車とドローンの仕組みの違い

空飛ぶ車とドローンはどちらも空を飛ぶことができますが、その仕組みや目的には明確な違いがあります。まず、空飛ぶ車は人が乗って移動することを前提に設計されており、快適性や安全性が重視されているのが特徴。機体にはコックピットやシート、安全装置などが備えられ、有人飛行が基本です。

また、空飛ぶ車の多くはバッテリーやエンジンで駆動するプロペラを持ち、電動垂直離着陸(eVTOL)型が主流になりつつあります。

一方で、ドローンは遠隔操作や自律飛行によって動く無人機です。人を乗せることは想定されておらず、主に荷物の輸送や空撮、監視などの用途で使われているところが大きな違いです。構造も非常にシンプルで、4つ以上のローターで安定して飛ぶ「マルチローター型」が一般的となっています。

空飛ぶ車は人命を乗せるため、安全面での基準が非常に厳しく設定されていますが、ドローンは軽量・簡易な設計が優先される傾向にあります。そのため、必要とされる制御技術や法規制の内容も大きく異なるのです。

このように、空飛ぶ車とドローンは一見似ていても、目的・構造・運用方法などの点で明確な違いがあることが見て取れます。

空飛ぶ車とヘリコプターの操作性の違い

空飛ぶ車とヘリコプターは、どちらも垂直に離着陸できる点が共通していますが、操縦のしやすさや求められる技術には大きな違いがあります。

以下に、ヘリコプターと空飛ぶ車の操作に関する特徴を比較し、表形式でまとめました。

| 項目 | ヘリコプター | 空飛ぶ車 |

|---|---|---|

| 操作の難易度 | 非常に高い | 比較的簡単 |

| 操作方法 | 操縦桿・ペダル・ローター角度・出力などを手動で細かく調整 | タッチパネル操作や自動航行プログラムを使用 |

| 必要な訓練・技能 | 長期間の専門的訓練が必要 | パイロット経験がなくても扱える設計が進んでいる |

| 技術的リスク | 操作ミスが機体のバランス崩壊につながる可能性がある | 自動制御・AIにより操縦ミスのリスクが低減されている |

| 操縦者への依存度 | 非常に高い(習熟度が安全性に直結) | 低い(システムが補助・自動化) |

この違いにより、空飛ぶ車は将来的に一般ユーザーが日常的に利用できる交通手段としての実用化が期待されています。ヘリコプターは専門職の乗り物、空飛ぶ車は一般向けの移動手段として、それぞれの役割が分かれていくでしょう。

空飛ぶ車の免許制度と規制について

空飛ぶ車を運転するには、どのような免許や法律が必要になるのか気になる方も多いはずです。現時点では「専用の免許」はまだ明確に定まっていないものの、制度設計が進められている段階にあるのが現状。現行法では、空飛ぶ車が「航空機」に該当するかどうかが焦点となっています。

もし航空機として扱われる場合は、航空法に基づき「操縦士資格」が必要となるでしょう。ただし、完全自動飛行や遠隔操作型のモデルが主流になれば、自動車免許に準じた新たな免許制度が導入される可能性も否定できません。

さらに、飛行ルートや離着陸場所にも制限がかかる見込みです。都市部の上空を自由に飛ばせば、騒音や安全面での問題が発生するという懸念。このため、飛行エリアの制限や事前申請の義務など、ドローンと同様の規制が適用される可能性が高いと考えられているのです。

つまり、空飛ぶ車の実用化には免許制度だけでなく、航空法・道路交通法・無人航空機関連法など、複数の法律をまたいだ新しい枠組みが必要となる訳です。今後、国や自治体の動きにも注目しておく必要があるでしょう。

参考資料:「航空」国土交通省

空飛ぶクルマはなぜ「クルマ」と呼ぶのか?

空を飛ぶにもかかわらず「クルマ」と呼ばれるのは、見た目や機能の一部に地上走行車の特徴が残っているからです。つまり、空飛ぶクルマとは単に空を飛ぶ機械ではなく、「道路も飛行空域も移動できる乗り物」として設計されているのです。

例えば、一部の空飛ぶクルマは、飛行機のように滑走路を必要とせず、地面から垂直に離陸・着陸できます。そして、着陸後にはタイヤでそのまま道路を走行することが可能です。形状も、自動車のような車体にプロペラやローターがついており、「クルマ」としてのデザイン性を保っている点が特徴です。

また、開発の段階で「未来のモビリティ=空飛ぶ“クルマ”」というイメージが広く定着したことも一因です。自動車メーカーや航空スタートアップが「空飛ぶクルマ」という名称を使い続けたことで、一般的な呼称として定着しました。

一方で、厳密には「車両」ではなく「航空機」に分類される可能性が高く、法的にはクルマとは異なる位置づけになることも考えられます。それでも「日常の移動手段としての親しみやすさ」を強調するために、「クルマ」という表現が使われているのです。

このように、見た目や役割の一部が地上車に近いこと、そして社会的な印象として受け入れやすいことが、「空飛ぶクルマ」と呼ばれる理由といえるでしょう。

空飛ぶ車とヘリコプター特徴の違いを比較

- 空飛ぶ車とヘリコプターのメリットとデメリット

- 空飛ぶ車の欠点は何ですか?

- 空飛ぶ車はなぜ必要とされるのか

- 空飛ぶ車は何年後に実用化される?

- 子供向けに空飛ぶ車の仕組みを解説

- 万博での空飛ぶ車の活用計画

空飛ぶ車とヘリコプターのメリットとデメリット

空飛ぶ車とヘリコプターは、どちらも空を移動できる手段として注目されていますが、それぞれに強みと弱点があります。利用目的や環境によって、適しているかどうかは大きく変わるでしょう。

まず空飛ぶ車のメリットとしては、都市部での渋滞回避や移動時間の短縮が挙げられます。特にVTOL(垂直離着陸)型であれば、狭いスペースでも離陸が可能なため、都市内の移動手段としての実用性が高まるという利点。また、一部のモデルは道路走行も可能であり、空と陸の両方をシームレスに移動できる点も大きな特徴です。

一方のヘリコプターは、すでに長年使われている成熟した技術であり、高度な飛行性能や長距離飛行にも対応しているのが現状。救急や災害時の対応にも使われており、即時性や対応力に優れた乗り物と言えるでしょう。

しかしデメリットにも目を向ける必要があります。空飛ぶ車は技術的な成熟度がまだ低く、安全性や法整備の面で課題が残っているからです。さらに騒音やバッテリー性能など、日常利用には改善が求められる部分も多く存在します。

ヘリコプターに関しても、運転には専門的な訓練と高額な維持費が必要であり、一般の人が気軽に利用するにはハードルが高いのが現状です。

このように、空飛ぶ車とヘリコプターはそれぞれの長所と短所を持っており、今後の技術革新や制度整備によって、使い分けが進んでいくと考えられます。

空飛ぶ車の欠点は何ですか?

空飛ぶ車には多くの可能性が期待される一方で、実用化に向けていくつかの欠点が存在します。現時点で明らかになっている主な課題は、安全性、騒音、コスト、そしてインフラ整備の未熟さ。

安全性の面では、車体の軽量化や飛行システムの複雑さが、事故リスクを高める要因となり得るでしょう。特にバッテリーやモーターなどの機械系統に障害が発生した場合、地上とは異なる重大な事故につながる恐れがあるのです。

次に、騒音問題があります。多くの空飛ぶ車はプロペラやローターを使って飛行するため、ヘリコプターに近い騒音を発生させる場合も少なくありません。都市部での運用を目指すなら、この騒音レベルの低減は避けて通れない課題といえるでしょう。

また、製造コストや維持費の高さも課題の一つです。量産体制が整っていない現状では、1台あたりの価格は非常に高く、一般消費者が手に入れるのは困難です。これに加え、飛行のための許可や運用ルール、専用の離着陸場といったインフラの整備も進んでおらず、普及には時間がかかると見られています。

このような点から、空飛ぶ車は未来の移動手段としての魅力を持ちながらも、現段階では多くの実務的な課題を抱えているのが実情です。

空飛ぶ車はなぜ必要とされるのか

空飛ぶ車が必要とされる背景には、都市の過密化と交通インフラの限界があります。特に大都市では、慢性的な渋滞や移動時間の増加が深刻な社会問題となっており、新しい移動手段の開発が求められてきました。

このような状況の中で、空飛ぶ車は「空間を立体的に使う交通手段」として期待されています。道路に依存せず、上空を活用することで、従来の交通手段では解消できなかったボトルネックを突破できる可能性を秘めているのです。また、救急搬送や災害時の物資輸送など、緊急性の高い用途にも対応できる柔軟性も大きな魅力と言えるでしょう。

さらに、環境面でも注目されています。多くの空飛ぶ車は電動化を前提としており、CO2排出を抑えることで持続可能な交通インフラの一部として機能することが期待されているのが現状。これは、脱炭素社会の実現という大きな目標にも貢献する重要な要素なのです。

このように、都市問題の解決、緊急対応力の強化、そして環境負荷の軽減といった複数の理由から、空飛ぶ車は次世代の交通手段として必要とされているのです。

空飛ぶ車は何年後に実用化される?

空飛ぶ車の実用化については、技術的な進歩と制度の整備が鍵を握っています。現在、日本やアメリカ、ドイツなど多くの国で開発が進められており、すでに試験飛行をクリアした機体も登場しているのです。

日本では、2025年の大阪・関西万博で空飛ぶ車のデモ運行が予定されており、これが事実上の「初期実用化」として位置付けられています。ただし、これはごく限られたエリアと目的に絞った運用であり、誰もが利用できる「商用化」はさらに数年後になる見通しです。

一般的に、都市部での本格的な実用化が広がるのは2030年頃と予測されています。その理由の一つが、航空法や交通ルールといった制度面の調整が必要だからです。また、利用者の安全を守るためのインフラや操縦・自動運転の基準など、解決すべき課題は少なくありません。

このため、空飛ぶ車はすぐに一般家庭で使えるものではありませんが、特定のルートや用途から段階的に導入され、2030年代には多くの都市で実際に活用されている未来が見込まれています。

子供向けに空飛ぶ車の仕組みを解説

空飛ぶ車は、空を飛べる不思議な乗り物ですが、その仕組みは意外とシンプルです。大きく分けて、空を飛ぶための「羽(プロペラ)」と、進む方向を決める「コンピューター」が使われているのが特徴。

まず、プロペラはドローンと同じようにくるくる回って風を下に送ります。この風の力で車体が浮かび上がるという仕組みなのです。車によくあるタイヤは使いません。代わりに、電気の力で動くモーターが、プロペラを回してくれるという構造。だからガソリンではなく、電気を使うのが一般的なのです。

そして、どうやって飛ぶ方向を決めるのかというと、コンピューターが重要な役割をしています。パイロットが操作する場合もありますが、自動で飛ぶようにプログラムされた空飛ぶ車も存在するのが現状。カメラやGPSを使って、どこを飛べばよいかを判断しているという仕組みなのです。

このように、空飛ぶ車は「ドローンの大きなバージョン」と考えるとわかりやすいです。未来の乗り物のように見えますが、実は今、少しずつ本物が作られているのです。

万博での空飛ぶ車の活用計画

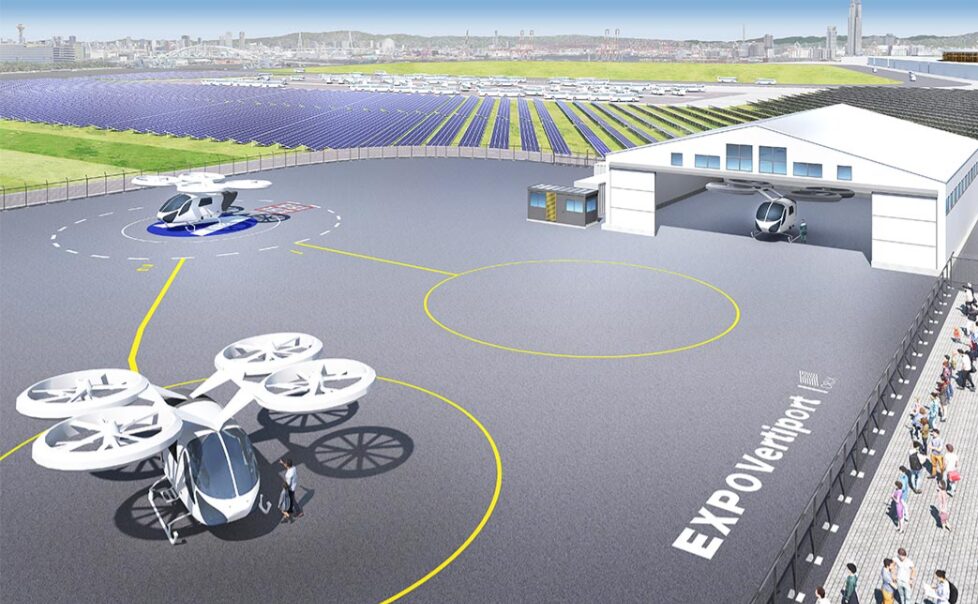

2025年に開催される大阪・関西万博では、空飛ぶ車が実際に使われる予定です。これは世界でも注目されており、日本が空飛ぶ車を実用化する大きなステップとして位置づけられています。

この計画は、「空の移動革命」と呼ばれる取り組みの一環として、空飛ぶ車を使った人の移動が行われるものです。万博会場と近隣の拠点を結ぶルートで、一般の乗客を運ぶデモフライトが予定されており、短い距離ではあるものの、空を使った移動が現実のものになります。

また、会場周辺には専用の「離着陸場(バーティポート)」が設けられ、安全に人を乗せたり降ろしたりできるようなインフラも整備されます。この取り組みにより、日本国内外の多くの人が空飛ぶ車の可能性を実際に体験できるのです。

さらに、運航や操縦に関わる技術の検証、安全性の確認、法律との整合性など、今後の実用化に向けた重要なデータもこの万博で集められる予定。つまり、万博での空飛ぶ車活用は、単なるイベントではなく、日本の未来の交通を形づくる大きな実験でもあるのです。

空飛ぶ車とヘリコプターの違いを総括して理解する

この記事のポイントをまとめます。

- 空飛ぶ車は地上走行できる機体もあるがヘリコプターは空専用

- ヘリコプターの操縦には専門技術が必要だが空飛ぶ車は自動制御が前提

- 空飛ぶ車は電動垂直離着陸(eVTOL)型が主流

- ヘリコプターは長距離飛行や高所飛行に適している

- 空飛ぶ車は都市部での短距離移動を目的としている

- 操縦性においてヘリコプターは難易度が高く訓練が不可欠

- 空飛ぶ車は一般ユーザー向けの操作性を重視した設計

- 騒音面では両者とも課題があるが空飛ぶ車はより低騒音化が求められる

- ヘリコプターは救助や物流など特殊用途で実績がある

- 空飛ぶ車は法律上の定義や免許制度が未整備である

- 空飛ぶ車は将来的に免許不要または簡易な制度が検討されている

- 両者ともに垂直離着陸が可能であるが方式や目的が異なる

- 空飛ぶ車は災害時や渋滞緩和の新交通手段として注目されている

- デザインや名称により空飛ぶ車は「クルマ」として認知されている

- ヘリコプターは商用利用が進んでいるが空飛ぶ車はこれから本格化する段階

最後までお読みいただきありがとうございました。

関連記事:

セスナ機の免許取得費用はどこが安い?取得方法と節約ポイントを解説

プライベートジェットの購入価格を徹底解説!所有する有名人の事例

ヘリコプターが低空飛行をするのはなぜ?警察・米軍・医療飛行の目的とは

ヘリコプターで夜景!安いプランを東京で楽しむ/おすすめと料金解説

ドローンの民間資格廃止で変わる制度・注意点と今後の対応まとめ